法要の出欠を伝える

速やかに出欠の返事を出す

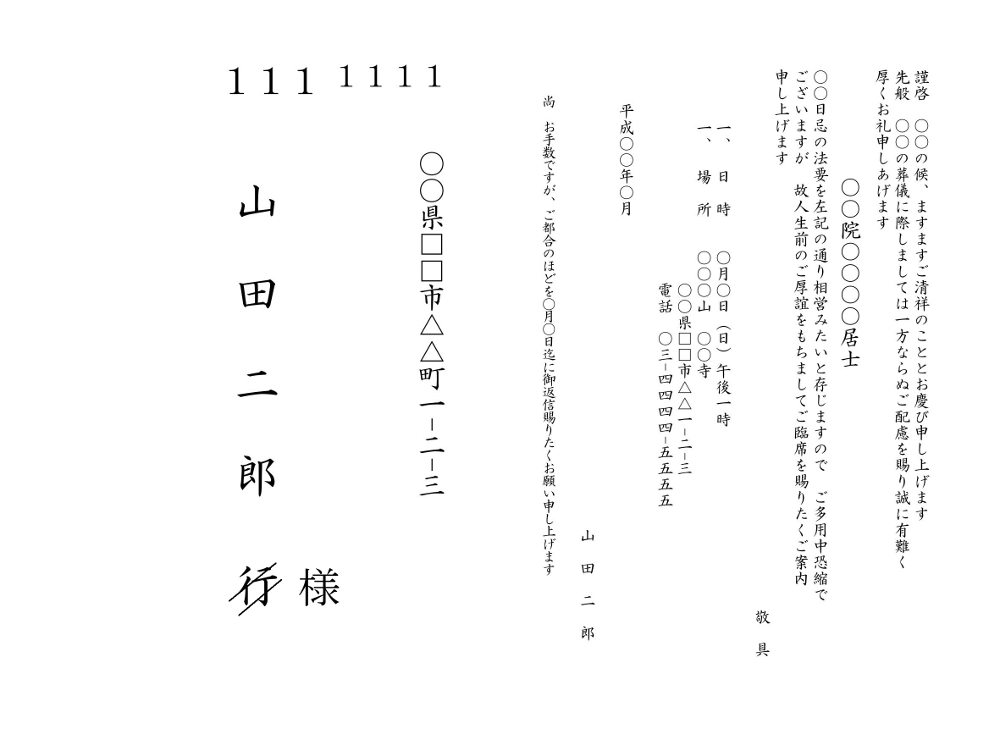

喪主側では色々な準備がありますので、案内状を受け取ったら速やかに出欠の返事を出しましょう。返信用はがきが同封されていればそれを使い、案内状のみの場合は電話で伝えます。法要の一週間前までには伝えるのが望ましいでしょう。

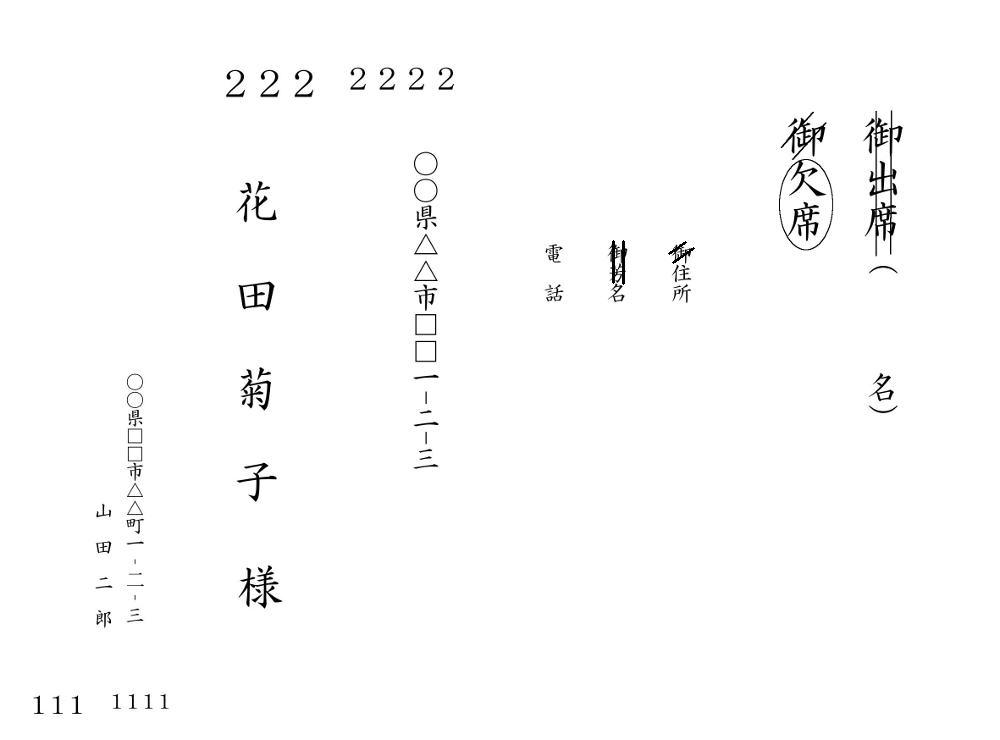

四十九日、一周忌、三回忌の法要には親族以外にも、故人の友人知人が招かれます。招かれた場合は特別な事情がない限り出席するのが礼儀です。返信用はがきで返事をする時は、御出席の出席を丸で囲み、御の字に2重の斜線を引いて消し、御住所の御の字、御芳名の御芳の字にも同様に線を引きます。余白に「お招きいただき恐縮です。」などと書くと丁寧でしょう。

どうしても都合がつかない場合は、返信用はがきがあれば上記の書き方で欠席に丸を書いて送ります。余白には「ご丁寧なご通知をいただき、恐縮です。当日は○○のため欠席させていただきます。」とお詫びの言葉を添えるようにしましょう。法要の前日までに届くよう現金書留で「御仏前」、または「御供物料」を送ります。金額は出席した場合と同額と考えてよいでしょう。現金書留にはお詫びの手紙を同封します。改めて訪問する場合は、その旨、手紙に書いておきましょう。

法要は葬儀とは違うため、招かれたら出席するものです。出席出来るかどうかはあくまで遺族の意志であり、こちらから問い合わせるのは失礼に当たります。

御供物料と服装

持参する物

法要に招かれたら、御仏前として線香やお菓子、果物、生花などの供物か、「御仏前」「御供物料」といった現金を持参します。一般的には現金を持参するのが普通です。

御供物料の金額は、故人との関係、出席者の年齢や社会的地位にもよりますが、目安は香典の半額程度と言われています。とは言っても友人知人の場合は、香典金額は5千~1万円ですから、その半額だとかなり少なくなります。法要の後は会食(お斎)があるのが普通ですから、せめてその食事代位は包むのが礼儀でしょう。大体1万円程度が一般的です。御供物料は結び切りの水引のついた不祝儀袋に、裏を表にして入れ、表書きを「御供物料」「御仏前」と書きます。香典と基本的には同じになります。

他には卒塔婆供養をする場合に「卒塔婆料」を持参します。卒塔婆供養をしたい時は、事前に施主に申し出て、料金を確認しておきましょう。法要の時に不祝儀袋か白い封筒に入れて、御供物料とは別に渡します。平均額は3千~5千円です。

神式の場合は、「玉串料」「御霊前」と印刷された神式専用の不祝儀袋を使います。

キリスト教式の場合は、現金ではなく白い菊や百合、カーネーション、淡い色の花をまとめた生花を持参します。しかし、今は食事会などが予定されている場合は、「御花料」と印刷されたキリスト教専用の袋か、白い封筒に表書きして現金を包み渡します。

出席者の服装

初七日から四十九日の忌明けまでは、略礼装が基本です。服装に関しては【葬式入門】通夜に参列することになったらで一覧表を確認して下さい。

神式やキリスト教式の場合は、地味な色のスーツやワンピースで出席するとよいでしょう。

四十九日過ぎにすること

新盆とは

忌明けの四十九日が過ぎてから、初めて迎えるお盆を「新盆」と言います。忌明け前にお盆を迎えた時は、翌年が新盆になります。

提灯を送る

新盆では、遺族は白張提灯を購入し、親戚や友人は盆提灯を1対で贈る事が多いようです。先方の家紋を入れた盆提灯か、絵柄のついた物を新盆の一週間前までには届くように手配します。

集合住宅などで盆提灯を飾る場合は、マンション用の小さい物を贈るとよいでしょう。盆提灯を贈る習慣のない地域や、盆提灯を飾らない家もありますから、事前に確認しておきましょう。提灯を贈る習慣がない地域や、住宅事情から飾らない家には、不祝儀袋に「御提灯代」「御仏前」と表書きして、現金を包み新盆の時に持参します。

新盆に訪問出来ない時は、手紙を添えて現金書留を送りましょう。手紙には訪問出来ない旨を丁寧に書きます。

新盆の服装

地域によっては略礼装を着る所もありますが、基本的に地味な色であれば平服で構いません。

コメント