喪主と世話役の決め方

喪主を決める

喪主とは、葬儀の主催者であり遺族の代表者を指します。通常は遅くとも通夜の前には決めておきます。

喪主の決定は、配偶者とそれ以外の場合があります。故人が結婚している人であれば、喪主は以下の順で決めます。

- 残された配偶者

- 長男

- 次男、三男

- 長女

- 次女、三女

亡くなった人が配偶者以外の場合は、故人と血縁関係の深い順に喪主を選びます。また場合によっては配偶者と長男、長女、子供全員などのように、共同で喪主を務める事もあります。

親よりも子供が先に亡くなる事を「逆縁」と言い、以前であれば親は喪主をやらないのが慣習になっていました。しかし今では親が喪主を務めるのも一般的になっています。

生前に故人が喪主を指名していた場合には、出来る限りその希望に沿うようにします。

喪主は葬儀の時だけ仕事をすると思いがちですが、葬儀後も年忌法要など、その後の仏事の主催者となるのが一般的ですから、喪主の選定は長期的な関係を前提として選ぶ必要があります。

喪主の役割と仕事内容

喪主は葬儀の主催者ですから、故人を慰め、サポートし、故人の代わりとなって弔問を受けるのが役割となります。以下が代表的な喪主の役割です。

- 通夜、葬儀日時の決定

- 菩提寺、親戚、友人等への連絡

- 葬儀支度の手配

- 弔問客への応対

- 通夜での挨拶

- 僧侶への応対

- 葬儀、精進落としでの挨拶

- 葬儀内容(プラン、規模、予算)の決定

- 世話役やご近所へのお礼

- 事後処理

喪主がいない、喪主が未成年者の場合

故人が天涯孤独の独り者などで、喪主に該当する縁者がいない場合は友人が喪主となりますが、そういった人もいない場合には、葬儀社が喪主を代行するケースも増えています。

喪主となる子供がまだ未成年であった場合、成人の近親者を後見人という形にして、葬儀を執り行います。

施主とは

施主(せしゅ)はお布施をする主を意味し、葬儀費用を負担する人を指します。一般的には喪主と施主は同じ人がやる事が多いのですが、バラバラのケースもあります。

世話役とは

世話役とは、弔問を受けなければならない遺族や喪主に代わって、通夜、葬儀の進行や雑務を取り仕切る人を指します。

葬儀の形式や規模により異なりますが、世話役の仕事は主に以下です。

- 会計

- 受付

- 葬儀の進行

- 接待

世話役は通常、親戚、遺族の友人、会社の上司や同僚、町内会や自治会の役員等から選びます。最近は葬儀の規模自体が小さくなっているからか、世話役は決めないケースも多くなっています。

規模が大きな葬儀の場合、世話役代表を決める事もあります。複数の世話役がおり、それを統括する代表という事になります。

世話役は遺族側の人間になるため、必ず喪服を着用します。

係と仕事内容

葬儀に関わる人達の役職一覧と、その仕事内容が下図になります。葬儀の規模が大きい場合は、もっと細かく役割分担する事もあります。

| ●喪主 喪主は葬儀の最高責任者となります。故人と最も縁の深い人が喪主になります。 | |||

| ●世話役(代表) 喪主のサポート役であり、喪主と相談しながら葬儀全般に関わります。喪主は純粋に縁で選ばれるため、頼り無い人、経験不足の人がなる場合がありますので、世話役は年齢の高い、統率力があり、信頼の置ける人物を選びます。 | |||

| ●会計係 出納帳の記入、香典の管理、その他の現金管理など、葬儀に関する経理全般を担当します。お金に関する仕事ですから、信頼できる近親者から選びます。 | ●受付係 通夜、葬儀の入り口で香典を預かり、記帳を受け付けます。その他、弔電、供花、花輪などの窓口となります。 | ●進行係 告別式の司会進行を務めます。葬儀社に依頼する事もあります。 | ●台所、接待係 弔問客をもてなし、通夜ぶるまいの料理を手配、用意します。 |

葬儀の費用

一般的な葬儀費用はいくら?

日本でお葬式を挙げる時の費用を概算してみましょう。日本で最も多い形式が仏式葬儀ですから、仏式葬儀を例に取ります。

日本で仏式葬儀を行うと、一回で約230万円ほど掛かります。大体これ位が相場だと思って下さい。しかしこの額には香典返しなどは含まれていないため、実際の費用はさらに高くなると考えられます。

葬儀費用は大まかに分けると3つで、

- 通夜からの飲食接待費(取りあえず葬儀社が立て替えてくれる)

- 寺院への費用

- 葬儀一式費用

となっています。その内訳が下表です。

葬儀社へ支払う費用

| 葬儀会場関連 | ||

|---|---|---|

| 白木祭壇 | 30~60万円 | 白木祭壇は原価ほぼゼロで使い回しされている。葬儀社のドル箱。 |

| 葬具用品 | 11~20万円 | 不要であるにも関わらず、セット料金に含まれている事が多い。布団や仏具は自分で用意する事も出来るので、不要ならはっきりと伝えましょう。 |

| 遺影 | 2万5,000円~4万5,000円 | 四つ切り、飾り付け無し。 |

| 斎場使用料 | 20万~50万円 | 公営か民営かで違う。公営の場合は5万~10万円程度。 |

| 生花 | 3万円 | 自分で用意する事も出来る。 |

| 遺体関連 | ||

| 棺 | 9万~13万円 | 桐八分の料金で提示される事が多いが、実際人気なのは布棺。 |

| ドライアイス | 8000~1万5,000円/1日 | 日数分必要。 |

| 搬送費用 | 1万5,000~3万円(10km) | 深夜は割増料金を取るところもある。 |

| 霊柩車 | 3万~5万円(10km) | 車両のランクにより変わる。 |

| 火葬関連 | ||

| 火葬場案内 | 2万1,000~4万円 | |

| 火葬料 | 4万8,300円 | 必須にも関わらず、セット料金に含まれていない事が多い。要確認。 |

| 骨壺 | 1万3,335円 | 火葬場で購入の場合もある。 |

| 飲食・接待関連 | ||

| 通夜ぶるまい | 3,000~5,000円(1人) | 参加人数に左右されるので、事前にしっかり確認する事。 |

| 精進落とし | 3,000~5,000円(1人) | 参加人数に左右されるので、事前にしっかり確認する事。 |

| サービス関連 | ||

| 手続き代行 | 1~3万円 | 自分で役所に行けば出来るので、節約したい人は断りましょう。 |

| 心付け | 1万5,000~3万円 | 火葬場係員5千円、霊柩車運転手5千円、配膳係3千円など、おおよそ3,000~5,000円です。 公営の火葬場は心付け禁止が普通です。注意して下さい。 |

寺院(僧侶)に支払う費用

| お布施 | ||

|---|---|---|

| 読経のみ | 15万~30万円(2日間) | 都市部は高めの傾向。 |

| 仏名 信士・信女 | 15万~25万円 | 一番多い仏名。 |

| 仏名 居士・大姉 | 35万~50万円 | 上記仏名の上のランク。 |

| 仏名 院号・院殿 | 80万~100万円 | 寺院に尽くしたり、社会的貢献のある人が付ける仏名。 |

| お車代 | 1万円 | こちらで送迎する場合は不要。 |

葬儀費用は見積もりを取る

葬儀社が提示する「葬儀一式○○万円」というのは、葬儀費用全体を表している金額では無い事に注意しましょう。これはあくまで葬儀で必要になった道具類一式の金額で、これ以外の飲食費、霊柩車代は含まれていない事が多いからです。

安いはずだと思って依頼したのに、いざ請求されてみると目玉が飛び出るほどの金額を請求された、というトラブルは後を絶ちません。葬儀社に葬儀を依頼する場合は、必ず見積もりを取るようにしましょう。そこに書かれている内容をしっかり確認する事が、トラブル無くスムーズに葬儀を終えるコツです。

葬儀にお金を掛けないというトレンド

今、日本では葬儀に掛ける費用が年々減少してきています。下表は、葬儀費用に関するアンケート結果です。

| 2007年 | 2010年 | |

|---|---|---|

| 通夜からの飲食接待費 | 410,000円 | 454,716円 |

| 寺院への費用 | 549,000円 | 514,456円 |

| 葬儀一式費用 | 1,423,000円 | 1,266,593円 |

| 葬儀に関する総費用 | 2,310,000円 | 1,998,861円 |

葬儀費用は2007年から2010年の3年間で、30万円以上も下落しています。現在はさらに下落している可能性が高そうです。つまり年々葬儀費用は安くなっており、あまりお金を掛けない葬儀が現代のトレンドという事になります。

注・総費用のみの回答者もいるため、必ずしも合計が総費用とはならない。

お布施の相場

以前にこのようなニュースが話題を集めました。

大手スーパーのイオンが、一度はお布施の相場を体系化したようですが、仏教界の反発にあい引っ込めたようです。

仏教本来の趣旨からすれば、あくまで遺族の心の事ですから、こういった宗教儀式を商業と絡めるとは何事か、というのは分かります。しかしあくまで寄付だと言ってみても、現実には宗教心の薄い人も慣習から仕方なく払っているわけですし、相場が生まれるのはごく自然、というかすでに存在しています。

宗教心が薄くなり自由葬などが多くなってきた現代という時代には、もはや避けようがない変化ではないかと考えています。

ちなみに、お布施の全国の平均はおよそ48万円程度のようです。

葬儀形式を決める

代表的な葬儀の種類

昔の日本人の葬儀形式はほとんどが仏式葬儀でしたが、現在は多種多様な形式が存在します。現代の代表的な葬儀形式を一覧で紹介します。

仏式葬儀

一般的な仏教形式の葬儀です。日本人には今でもこの形式が最も多い。

キリスト教式葬儀

キリスト教形式の葬儀です。大まかに分けると、カトリックとプロテスタントがあります。

故人がキリスト教徒で、遺族がそうではない場合でも、キリスト教式の葬儀を行う事が出来ます。

神式葬儀

神道形式の葬儀で、清拭には「神葬祭」と言います。神道形式のため神社で行いそうですが、実際は自宅か斎場で行います。

お別れの会

お別れの会は厳密には告別式の事で、今までの形式的な告別式ではなく、もっと自由な方法で故人を偲ぶという考えから生まれました。

葬儀は基本的に密葬や家族葬のスタイルで行い、後日お別れの会と称し、家族、友人知人を呼んだ会を開きます。

生前葬

その名の通り生きている内に行う葬儀の事です。自分が元気な内にお世話になった友人知人、恩人に、直接感謝の意を伝えるために行われます。

他にも残された家族の負担にならないように、余裕のある内に葬儀を済ませておく、という配慮から行われる場合もあります。

自由葬

無宗教葬とも呼ばれ、宗教や形式にとらわれない葬儀です。元々日本人には無神論者が多く、自分らしい葬儀をと希望者が増えています。

葬儀の進行、段取り、飾り付け(祭壇)なども決まった形式は無く、全くの自由です。決まりが無いだけに、事前に内容を決めておかないと、その時になって慌てる事になってしまいます。

密葬・家族葬

故人の家族、ごく近い縁者、友人のみで行われる規模の小さい葬儀です。基本的に儀礼的な事は一切省き、病院から自宅に搬送、一晩故人と家族が一緒に過ごし、翌日火葬という流れになります。

近親者のみで執り行う家族葬もあります。密葬は友人知人なども含まれるため、密葬よりも範囲を狭めた葬儀形式になります。最近は葬儀を自分と親しい人だけ、規模も小規模でと考える人が増えたため、急速に広まってきました。

家族葬と言いつつ、付き合いの深かった他人も入れる事もあり、密葬と混同される事も多いようです。

密葬には気を付けておくべき点がいくつかあります。

知らせる人間の範囲

密葬では、故人の死亡を教える親戚、友人知人の範囲は非常に狭いため、知らされなかった人から文句を言われる可能性もあります。伝えるべき人にはしっかり伝えておきましょう。

香典は受け取るのか?

普通、密葬では香典は受け取りません。出したいという人がいても、しっかり断る事が必要です。あの人からは受け取ったが、この人からは受け取らなかったと、いらぬトラブルを起こす原因になります。

新聞の死亡記事には載せない

新聞を見た人から連絡が入ったりして、家族だけの葬儀は不可能になるかも知れませんから、死亡記事には載せないようにしましょう。

直葬(ちょくそう)

葬儀とそれに関する儀式を行わず、死者を病院から直接火葬場へ搬送し、そのまま火葬を済ませます。つまり直葬は厳密に言うと葬儀には当たりません、葬儀に関する一切を省いているわけですから。

自然葬・散骨

海や山などの自然の中に遺体や遺骨(遺灰)を還す葬儀。自然葬には色々な定義がありますが、日本では一般に粉末状に砕いた遺骨を、海や山といった自然の中に散布する方法を指します。

葬儀形式のトレンド

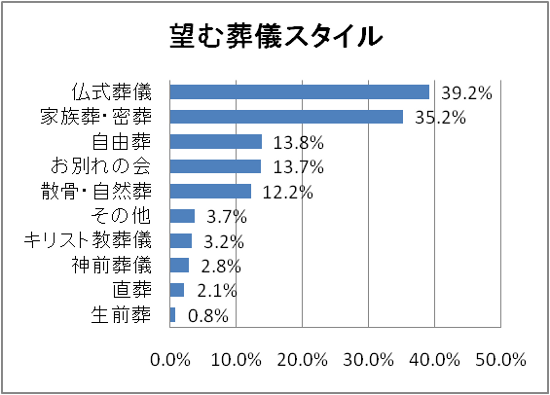

上図は、2009年度の「全国儀式サービス」による、望む葬儀スタイルのアンケート結果です。

今でも一番多いのは仏式葬儀となっていますが、2位の家族葬・密葬に肉迫されています。それ以下も宗教色の薄い、従来とは違う葬儀スタイルが望まれているのが分かります。

平成13年度「東京都生活文化局調べ」によると、葬儀を「故人とお別れする慣習的なもの」と考えている人の割合は、70代では54.5%、20代では76.9%となっています。葬式、葬儀に関して若い人ほどドライな感覚を持っているようです。そもそも70代でさえ半数以上の人が、お葬式というイベントを何か宗教的な特別な事とは捉えていないのが現実なのです。

現代は形式的で堅苦しい葬儀ではなく、低予算で済み、興味の無い宗教色は除いた、自分達の納得出来る葬儀が求められているという事でしょう。これが現代の葬儀形式に対するトレンドなのです。

簡素化が進む葬儀

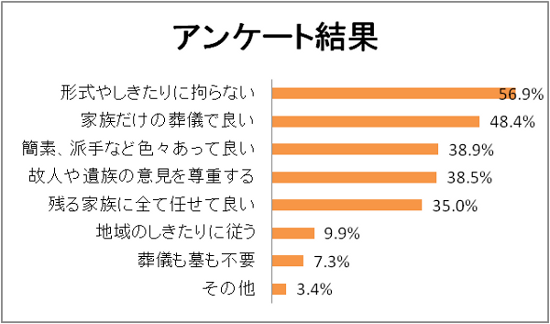

ここ数年葬儀に対する意識、考え方に大きな変化が生じています。上図は「日本消費者協会」が2010年に実施した、「葬儀についてのアンケート調査」の結果です。見て分かるように「形式やしきたりこだわらない」という人が半数以上となっており、昔のような大がかりな葬儀は敬遠されているのが分かります。

背景にあるのは、高齢化と核家族化です。現在、亡くなる人の半数が80歳以上であり、当然遺族(配偶者、子供)も高齢に達しており、大がかりな葬儀をするには大変。友人知人も既に死亡しているケースが多く、遠方に住む親兄弟はすぐに駆けつける事も出来ない。こうなると参列者の数は少なくなり、自然と小規模の葬儀が志向されるようになりました。

葬儀費用の低価格化が進んでいる

さらに長引く不況の影響もあります。一般的な葬儀費用は200万円程度ですから、お金のない家は葬儀を簡素にするしかありません。直葬(臨終からすぐに火葬を行う)であれば、火葬料、搬送料、その他諸々で20万~30万円程度、家族葬でも最低40万円程度から行う事が出来ます。

こういった状況から、葬儀に関する費用はここ5年間で約30万円以上低下しているのです。

弔問客数と年賀状

よく葬儀の規模を推定する方法として、生前に取り交わした年賀状が参考になるというものがあります。年賀状を送るくらいですから、それなりに親しい間柄であり、その数から葬儀の弔問客数が予測出来るというものです。確かにある程度の目安として活用出来るかも知れませんが、当てにならないという意見もあります。

有り体に言ってしまえば、生前は親しくするだけの価値のある人も、亡くなってしまえば利用価値が無くなる。利害関係だけで付き合っていた人は参列しないという事です。逆に本人ではなく妻や子が亡くなった時の方が弔問客は増えると言われています。

葬儀は故人の遺志を尊重する

葬儀を誰のためにやるかと問われれば、それは間違い無く故人のためにするものです。葬儀形式をどのようなものにするかは、故人の遺志を尊重しましょう。経済的な面や物理的な面から、どうしても故人の遺志に則った葬儀を行えないケースを別として、基本的には生前の故人が希望していたスタイルで行うのが望ましいでしょう。

葬儀業者の決め方

葬儀社を探す

葬儀の方針や葬儀形式を決めたら、次は依頼する葬儀業者を決定します。

大抵の地域には、その辺りをカバーしている葬儀業者が数社ありますので、その中から選ぶ事になります。業者は家族が亡くなってからではなく、万が一の事を考えて事前に調べて当たりをつけておきましょう。人の死は突然ですから、その時になって慌てて探すと、知識も時間もなく雑な選択になってしまいます。

葬儀業者とは葬儀の最初から最後まで関わるため、トラブルにならないよう慎重に選びましょう。

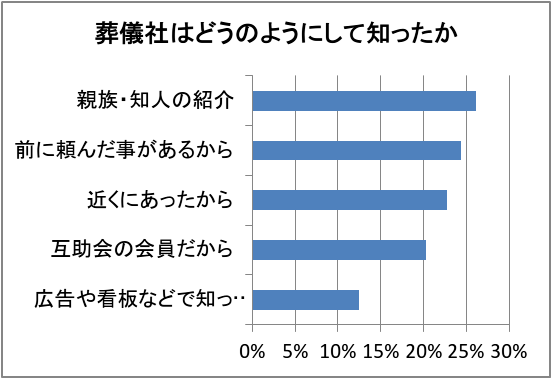

上図は依頼した葬儀社をどのようにして知ったか、というアンケート結果です。やはり知り合い聞くというのが最も多く、信頼されているようです。最近はインターネットで探す事も可能です。葬儀業者のランキングサイトもありますし、葬儀業者自身のウェブサイトから、パンフレットや資料を取り寄せる事も出来ます。

安心出来る葬儀社選びのポイント

事前の相談、質問に快く応じてくれるか

説明や電話対応が不親切な葬儀社が、葬儀そのものの対応は良いのは稀です。葬儀社と遺族は一時的な付き合いですから、業者の中には無礼な振る舞いをする所もあるのです。

料金体系が明瞭か

表面的には○○万円でも、隠れたコストを含めるともっと高かったというトラブルは後を絶ちません。料金表示が明瞭な業者と契約するようにしましょう。

長年の営業実績があるか

昔からその地域で業務を続けており、信頼のおける業者である事が重要です。

支払い期限に余裕があるか

当然余裕があった方が何かと楽になるでしょう。

時間があれば葬儀社に出向き、担当者の説明を受けたり、見積もりを出して貰ったりしましょう。実際に会えば印象も正確に掴む事が出来ますし、葬儀社にはホームページやパンフレットに載っていない資料も沢山あります。

危ない紹介業者には気を付けよう

現在、全国には8000社を超える葬儀業者が存在しており、この中から一社を選ぶのは悩ましい事でしょう。前述しましたが、そういう時に役立つのがインターネットの紹介サイトです。しかし悪質なサイトも存在しているため気を付けなければなりません。

ケース1 葬儀社自身が紹介業をしている

当然自分達の事を紹介しているのですから、何の参考にもなりません。

ケース2 葬儀社からマージンを受け取っている

紹介業者が葬儀社から何かしらのマージンを受け取っているケースもあります。例えばその業者経由で仕事が入った場合、紹介業者に祭壇価格の10~30%をキックバックする等です。

危ない紹介業者を見分けるポイント

「相見積もりを取って欲しい」と言う

相見積もり(あいみつもり)とは、複数社に見積もりを出させ、比較する事を言います。その紹介業者が葬儀社と同一なら、そもそも自分達しか紹介していないので相見積もりは不可能です。

紹介業者の担当者に直接会えるか確認する

人と人が会うというのは信頼関係を確かめる最良の方法です。葬儀は何百万という費用が掛かります、そういった仕事のパートナーとして、顔も見せない人間を選択するというのは無理があるでしょう。

直葬は可能か聞いてみる

葬儀社にとって最も儲かるのは、昔ながらの大がかりな葬儀です。密葬や直葬といった葬儀は儲からないのです。その儲からない葬儀が出来るか聞き、分かり易く難色を示したり、不快感を露わな態度を取るような業者とは契約しない事です。中には頼んでもいない追加サービスを勧めてくる事もあります。

以上の点を確認すれば、そうそう酷い葬儀業者に引っかかる事をないでしょう。

葬儀社の種類

葬儀社には大別すると4つに分けられます。

| 病院指定の葬儀社 | 病院と契約しておる葬儀業者です。 病院で死亡した場合、最初に病院側から紹介されます。勿論、紹介された葬儀社にするか、別の葬儀社にするかは遺族の自由です。 |

|---|---|

| 葬儀専門業者 | その名の通り、葬儀専門の葬儀社です。 地域密着型の小さい会社から、全国展開する大手まで様々です。 |

| 冠婚葬祭互助会 | 毎月一定金額を掛け金として積み立て、冠婚葬祭に掛かる費用を会員同士で助け合う、経済産業省認可の組織です。いざその時がきたら互助会からその費用が支出されます。 サービス内容は互助会によって異なり、互助会の運営会社が倒産しても積立金の半分は保全されます。 |

| 農協(JA)、 生活協同組合(生協) | JAが窓口になり葬儀を受注します。サービス内容は色々で、「自社請負型」「業務委託型」「紹介型」などがあります。基本的には組合員が利用しますが、組合員以外も利用出来るJAも沢山あります。 生協も同じく組合員を対象とし、葬儀の受注を行っています。 |

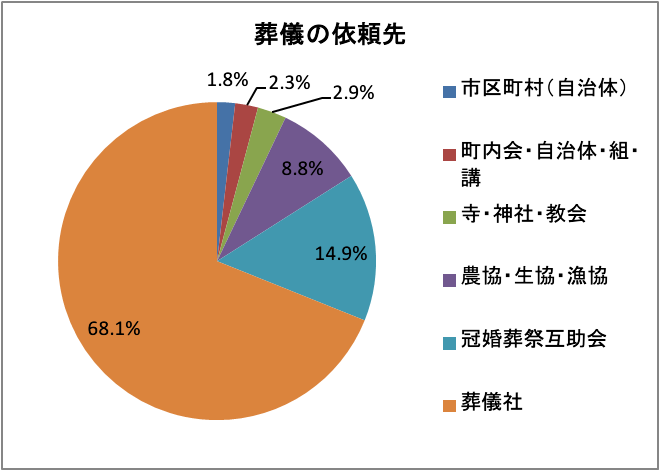

下図は、日本人がどこに葬儀を依頼したかのグラフです。

コメント