喪中と忌明け

忌服とその期間

近親者の死後、一定期間を喪に服すことを「忌服(きぶく)」と言います。忌服の忌は、身内の死によって穢れた体を清める謹慎を意味し、神道から来ている考え方です。忌服の服は、故人の死を慎み、喪服を着て慶事を慎む事を言います。

忌中と喪中の期間は、明治7年に太政官布告の「服忌令(ぶっきれい)」で定められました。しかし、所詮お国が作った決まりであり、現代では使いづらいという理由から、仏教に従い忌の期間は四十九日、服の期間は一年が一般的です。

忌服中にしてはいけない事

忌服中は結婚式の出席や神社の参拝は控え、基本的に派手な行動は全て慎みます。昔は、忌中は家の中でも喪服を着用し、外出も禁止されていました。現在では日常生活で喪服を着る事はありません。また、喪中には年始回りや年賀状を送ることも控えます。

官公庁服務規定による忌引き期間(きびききかん)は以下のように定められています。忌引き期間とは、会社を休んでも欠勤や欠席を取らない期間の事です。

| 配偶者 | 10日 |

|---|---|

| 父母 | 7日 |

| 子供 | 5日 |

| 祖父母 | 3日 |

| 兄弟姉妹 | 3日 |

| 孫 | 1日 |

| おじ・おば | 1日 |

年賀欠礼

忌服期間中は年賀状を送れないので、代わりに「年賀欠礼」の知らせを出します。欠礼状は、年賀状を出せない旨のお知らせであり、故人の名前と続柄(つづきがら)を記します。相手に年賀状を送らせないために、相手が年賀状を用意する前の12月初めには届くように送りましょう。

文面の例としては以下のようなものが、良いでしょう。

| 年賀欠礼状の文例 | 今年十月に父が他界致しました。新年のご挨拶を申し上げるべきところで御座いますが、喪中につきご遠慮させていただきます。なお時節柄一層のご自愛の程お祈り申し上げます。 平成○○年十二月 ○○市□□町△ー△ー△ ○○□□雄 |

|---|---|

| 喪中に年賀状を貰った場合 | この度は年賀状を頂戴致しまして有り難うございます。 一昨年の十月に父が他界致しまして、私ども服喪中でございますために年賀のごあいさつを失礼致しました。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。 平成○○年一月 ○○□□雄 |

欠礼状を出す範囲は通常2親等、同居していた祖父母の場合です。2親等とは父母、配偶者の父母、子、兄弟姉妹、孫、配偶者の兄弟姉妹までです。

年忌法要

亡くなった日と同じ月、同じ日を祥月命日(しょうつきめいにち)と言います。この日に参列者を招いて供養するのが年忌法要です。

亡くなった翌年の祥月命日が一周忌となり、以降三、七、十三、十七、二十三、二十七、三十三、五十、百回忌となります。間違いやすいのですが、三回忌は一周忌の翌年、つまり2年目に行います。

年忌法要は全て行うのが普通ですが、難しいようであれば十三回忌まで行って、後は三十三回忌で弔い上げをするケースが多いようです。

法要が重なったらどうするの?

1年に二つ以上の法要が重なる事があります。年に何度も法要を行うと、時間的、経済的に負担が大きいため、これらを併せて行う場合があり、これを併修(へいしゅう)、合斎(ごうさい・がっさい)と言います。

法要は命日を過ぎたら行わないのが原則ですから、併修を行う場合は最も命日の早いものにあわせるようにします。併修は大体七回忌以降の法要が対象となり、それまでは別々に行うのが良いでしょう。

神道の式年祭

神式の法要にあたるものが「霊祭」です。祥月命日ごとに行われる霊祭を「式年祭」と言います。1年後の一年祭は仏式同様大切で、厳粛に行います。その後は二、三、五、十、二十、三十、五十年と続き、以後は百年ごとに続きます。多くの場合、十年祭までを友人知人などを呼び、盛大に行います。

キリスト教の追悼ミサと記念の集い

キリスト教には忌明けや法要といった風習はありませんが、カトリックでは追悼ミサ、プロテスタントでは記念の集いという記念式があります。

カトリックでは祥月命日に追悼ミサを行います。ミサは教会で行い、近親者や友人知人を呼び、聖書の朗読や聖歌斉唱を行います。また、毎年11月2日の「死者の日」、もしくは「万霊節(ばんれいせつ)」にも追悼ミサが行われます。

プロテスタントでも祥月命日(召天記念日)に、「記念の集い」を行います。記念の集いは教会、自宅などで行われ、当日は牧師、親類、友人を招き、聖書の朗読や賛美歌を合唱します。

形見分け

形見分けの対象となるのは、故人が愛用していた衣類、アクセサリー、家具、身の回りの小物が多いようです。

仏式では三十五日か四十九日の法要後、神式では五十日祭の頃、キリスト教式ではそもそもそういった風習がありません。しかし、日本では一週間か一ヶ月後の召天記念日に行う事が多いようです。

香典返しの作法

香典返しの金額の目安

一般的には「半返し」といって、香典の半額から三分の一位を返します。品物でお返しするのが普通ですが、必ずしも品物である必要はありません。

最近の傾向として、香典の額に関係無く葬儀後一律に品物を返し、後日、高額な香典を頂いた方へ改めて半返しとなるような品物を返す事も多いようです。香典返しの品物は、後まで残らない消耗品がよいとされていましたが、最近はあまり気にしなくなっているようです。よく採用されるのが砂糖、お茶、バスタオル、石けん、菓子などで、カタログから選ぶやり方もあります。

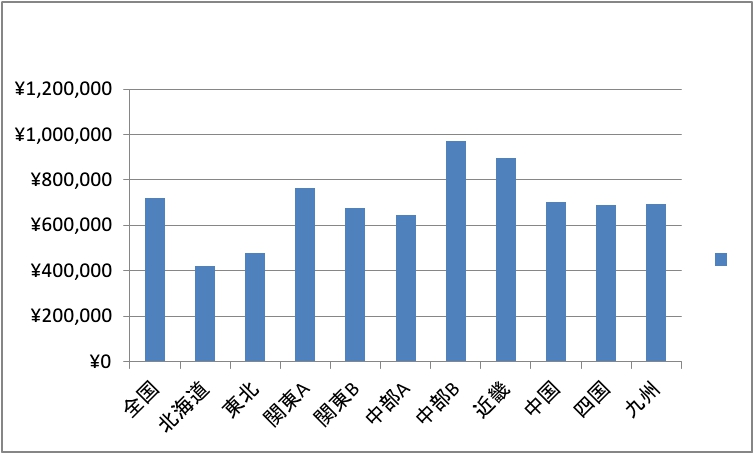

以下は、日本消費者協会の平成7年度「葬儀についてのアンケート調査」の調査結果です。

香典返し費用総額の地域別平均額

関東A=茨城・栃木・群馬・千葉

関東B=埼玉・東京・神奈川

中部A=新潟・富山・石川・福井

中部B=山梨・長野・岐阜・静岡・愛知

香典返しの時期

一般的には四十九日の忌明けに行います。

香典返しの包み方

香典返しの品物は奉書紙、半紙などに包み、仏式では黒白かグレーの結び切りの水引をかけます。一般的には黒白結び切りですが、関西地方では黄白の水引に「満中陰志」と書く事もあります。表書きには上段に「志」または「忌明志」「粗供養」などと書き、下段には喪主の姓名を書きます。神式では銀一色か黒白の水引、表書きには「志」または「偲草」と書きます。キリスト教式の表書きはカトリックで「昇天記念」、プロテスタントで「召天記念」などとします。

忌明けの挨拶状

仏式では四十九日の忌明けに挨拶状を送ります。本来、香典返しは直接家を訪ねて、ご挨拶と供に渡すものですが、今は配送で済ませる事がほとんどです。香典返しと挨拶状は別の物ですが、忌明けに一緒に送るのが一般的になっています。

仏式の文例

謹啓

先般 夫○○儀 永眠の折にはご丁重なご弔辞をいただきその上過分なるお供物を頂戴し 誠に有難く厚くお礼申しあげます

本日

○○○○(戒名を書く)

四十九日忌の法要を営みました

つきましては供養のしるしまでに心ばかりの品をお届け申しあげましたのでなにとぞお納めくださいますようお願い申しあげます

先ずは略儀ながら書中をもって謹んで御挨拶申しあげます

敬具

平成○年○月○日

○○△△

香典返しは仏式の慣習ですが、神式でも同じように行う事が多いようです。神式では三十日祭または五十日祭の忌明け後、挨拶状と供に香典返しを行います。神式では「冥福」「成仏」などの仏教用語は使用しません。

神式の文例

謹啓

先般 夫○○儀 帰幽の祭には

ご懇篤なるご弔問をいただきその上お供物まで賜りまして誠に有難く厚くお礼申し上げます

本日

五十日祭を営みましたので謝意を表したく心ばかりの品をお届け申し上げました

ご受納くだされば幸甚に存じます 先ずは略儀ながら書状をもって謹んでご挨拶申し上げます

敬具

平成○年○月○日

○○△△

キリスト教でも仏式と同じようにする事が多いようです。時期は一ヶ月後の昇天(召天)記念日に挨拶状を添えて、記念品を贈る事が一般的です。

挨拶状は、奉書に済みで書いたものを薄墨印刷し、奉書の封筒に入れます。

補助金の申請

健康保険の埋葬料を申請

故人が健康保険加入者ならば、「埋葬料」標準報酬月額の1ヶ月分(最低保証10万円)が支給されます。加入者の扶養家族が死亡した場合は、「家族埋葬料」一律10万円が支給されます。

受給するには社会保険事務所、または健康保険組合への申請が必要です。申請期間は死亡日から2年間。

申請に必要な物は以下です。

- 埋葬料(費)請求書

- 健康保険証

- 葬儀費用の領収書

- 埋葬許可証または死亡診断書のコピー

- 認印

- 振込先口座番号

国民健康保険の葬祭費を申請

故人が国民健康保険加入者、もしくは扶養家族の場合、「葬祭費」が支給されます。金額は市区町村により異なりますので、地域の役所で確認して下さい。大体3~7万円のようです。

申請期限は葬儀を行った日から2年間。居住地の役所の国民健康保険課が窓口となりますが、死亡届を戸籍課に提出する事が必要になります。

申請に必要な物は以下です。

- 葬祭費支給申請書

- 健康保険証

- 葬儀費用の領収書または会葬礼状

- 認印

- 振込先口座番号

高額医療費の申請

医療費における保険を利用した自己負担額が、1つの保険証につき1件で1ヶ月あたり6万3,600円(低所得者の場合はは3万5,400円)を超えた場合、超過分が戻ってきあむs。対象は70歳未満です。

申請期間は領収書の日付から2年間。健康保険組合か社会保険事務所、または役所の健康保険課が窓口となります。

申請に必要な物は以下です。

- 高額療養費支給申請書

- 健康保険証

- 医療機関の領収書

- 認印

- 案内の葉書

年金・生命保険の受給

国民年金加入者の場合

遺族基礎年金

故人が国民年金の加入者ならば、「遺族基礎年金」が支給されます。受給資格のあるのは、故人によって生計を維持していた「子のある妻」、妻のいない場合はその「子(18歳まで)」です。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の3分の2以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。これは夫が亡くなった場合のみであり、妻を亡くした夫は支給出来ません。

申請期間は死亡日から5年間。役所の国民年金課に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 認印

- 死亡届記載事項証明書、または死亡診断書の写し

- 住民票

- 所得証明書

- 振込先口座番号

寡婦年金

「寡婦年金」とは国民年金の保険料納付済期間が25年以上ある夫(第一号被保険者)が、老齢基礎年金を貰わずに死亡した場合、その妻に支給される年金です。

申請期限は死亡日から5年間。役所の国民年金課に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 住民票

- 認印

- 振込先口座番号

- 生計維持証明書

死亡一時金

「死亡一時金」は、国民年金加入者(第一号被保険者)が死亡した時、保険料の納付期間によって遺族に支給される一時金で、国民年金だけに加入している人への独自の給付です。

申請期限は死亡日から5年間。役所の国民年金課に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 住民票の写し

- 認印

- 振込先口座番号

受け取れるのは「遺族基礎年金」も含め、どれか一つだけになります。

厚生年金加入者の場合

遺族基礎年金

故人が厚生年金加入者ならならば、「遺族基礎年金」が支給されます。受給資格のあるのは、故人によって生計を維持していた「子のある妻」、妻のいない場合はその「子(18歳まで)」です。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の3分の2以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。これは夫が亡くなった場合のみであり、妻を亡くした夫は支給出来ません。

申請期間は死亡日から5年間。社会保険事務所や勤務先に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 認印

- 死亡届記載事項証明書、または死亡診断書の写し

- 住民票

- 所得証明書

- 振込先口座番号

遺族厚生年金

支給額は夫が受給できた老齢厚生年金の4分の3が原則です。

申請期限は死亡日から5年間。社会保険事務所や勤務先に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 認印

- 死亡届記載事項証明書、または死亡診断書の写し

- 住民票

- 所得証明書

- 振込先口座番号

共済年金加入者の場合

遺族基礎年金

故人が共済年金加入者ならならば、「遺族基礎年金」が支給されます。受給資格のあるのは、故人によって生計を維持していた「子のある妻」、妻のいない場合はその「子(18歳まで)」です。故人(夫)が年金に加入中で納付期間の3分の2以上保険料を納めていて、なおかつ妻の年収が850万円未満の場合に妻子または子に支給されます。これは夫が亡くなった場合のみであり、妻を亡くした夫は支給出来ません。

申請期間は死亡日から5年間。共済組合事務所に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 認印

- 死亡届記載事項証明書、または死亡診断書の写し

- 住民票

- 所得証明書

- 振込先口座番号

遺族共済年金

支給額は夫が受給できた老齢厚生年金の4分の3が原則です。

申請期限は死亡日から5年間。共済組合事務所に申請します。

申請に必要な物は以下です。

- 年金手帳

- 戸籍謄本

- 認印

- 死亡届記載事項証明書、または死亡診断書の写し

- 住民票

- 所得証明書

- 振込先口座番号

中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算

遺族基礎年金が支給されない妻でも、「中高齢寡婦加算」が支給され場合があります。支給額は年間59万9,600円です。また、昭和31年4月1日以前に生まれた妻は、国民年金の加入期間が短く、65歳からの老齢基礎年金額が少ないので、経過的寡婦加算で不足分を補う事が出来ます。詳しくは社会保険事務所や共済組合事務所に問い合わせてみましょう。

生命保険の請求

生命保険には民間生命保険会社の提供する生命保険、郵便局の簡易保険(通称かんぽ)、勤務先の団体生命保険などがあります。どの保険も自動では振り込まれませんから、忘れず請求しましょう。

保険金の請求は、必ず死亡後2年以内に行って下さい。これを過ぎると保険金受け取りの権利が消滅してしまいます。

申請に必要な物は以下です。

- 申請書

- 保険証書

- 所定の死亡診断書

- 認印

- 故人の除籍謄本

免許証等の返納と停止

健康保険証、年金証書の返納

健康保険証、年金証書は、市区町村役所の窓口へ提出し返納します。これ以外にもパスポート、介護保険被保険者証なども返納します。返納の手続きに必要になる物は、死亡を証明できる書類のコピーと認印です。また、世帯主が死亡した時は役所に世帯主変更を届け出ます。

運転免許証の返納

運転免許証に関しては、有効期限が過ぎれば自然消滅となりますが、原則として死亡したら警察へ返納します。

年金の停止手続き

死亡したのが年金受給者の場合、遺族が役所や社会保険事務所に「年金証書」と「死亡届」、「未支給請求書」を提出し、年金受給停止の手続きをとりましょう。

手続き期間は死亡後14日以内ですから、忘れないよう気を付けて下さい。

手続きに必要な物は以下です。

- 年金証書

- 死亡診断書、または埋葬許可証

- 戸籍謄本

- 故人と年金請求者の住民票の写し等

医療費控除の手続き

税金を払っていた本人と、その扶養家族が支払った医療費の自己負担額が、年間10万円以上の場合、年末調整または所得税の確定申告の際に一定額が所得から控除されます。医療費控除額は上限200万円と決められています。

医療費の所得控除の手続きは、5年前まで遡って還付請求する事が出来ます。

手続きに必要な物は以下です。

- 故人の源泉徴収票

- 相続人全員の認印

- 前年1年間の医療費支出を証明する領収書

確定申告の手続き

故人の確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内、1月1日から死亡日までを相続人が計算し、税務署に申告する事になります。この所得税は、相続人の相続財産から債務として控除されます。この様な、故人の代わりに相続人が行う確定申告を「準確定申告」と言います。

手続きに必要な物は以下です。

- 故人の源泉徴収票

- 相続人全員の認印

- 控除となる証明書や領収書

- 申告者を確認出来る物

その他の手続き

上記以外にも、行わなければならない手続きがあります。以下はそれらを表にまとめています。

死亡後、早い段階で手続きすべきもの

| 項目 | 窓口 | 手続きの内容 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 電気、ガス、水道 | 所轄の電気、ガス会社、水道局。 | 名義変更 | |

| 電話 | 所轄のNTT | 名義変更 | |

| 公団住宅 | 管轄の都市公団案内所 | 単身なら退去届け、同居家族が居れば名義承継の手続き | |

| 住民票 | 市区町村役所 | 世帯主変更 | 原則14日以内。世帯主が死亡した場合に必要、しかし、世帯に属する人が1名以下になった場合は必要ありません。 |

遺産相続確定後に手続きするもの

| 項目 | 窓口 | 手続きの内容 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 不動産 | 法務局、移転登記。 | 所有権 | |

| 銀行預金 | 各取引銀行 | 名義書き換え | 1.貯金者の死亡を知った時点で口座が閉鎖される。 2.葬儀費用等の引き出しには、法定相続人全員の戸籍謄本、故人の戸籍謄本又は除籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明書、葬儀 費用見積書等が必要。 3.解約は、相続関係届出書(法定相続人連署)により可能。 |

| 郵便貯金 | 郵便窓口 | 名義書き換え | 銀行貯金と同じ。 |

| 有価証券 | 取引証券会社 | 名義書き換え | |

| 住民票 | 市区町村役所 | 世帯主変更 | 原則14日以内。世帯主が死亡した場合に必要、しかし、世帯に属する人が1名以下になった場合は必要ありません。 |

コメント