FXとは

FX(外国為替証拠金取引)とは、取引業者に預け入れた資金を担保(証拠金)に、元手の何倍、何十倍の取引を行います。1998年に外国為替及び外国貿易法(外為法)が改正され、銀行に限られていた外国為替取引が一般に解放され誕生しました。

証拠金

FXでは預け入れたお金を実際の売買代金として利用しません。預け入れたお金は「証拠金(または保証金)」として別に扱われます。

FXは取引額の全額を受け渡しするのではなく、取引決済時の損益分だけやりとりを行う「差金決済」の形をとっています。証拠金はもし取引で損が出た場合に、その損を支払うための担保として利用されます。

レバレッジ

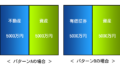

FXの最大の特徴はレバレッジをかけられることです。レバレッジ率は取引業者が1、3、5、10と複数用意しています。かつてはレバレッジ率200倍!など凄まじい倍率がありましたが、2011年に規制が入り個人取引は25倍までと制限されました。

外貨預金であれば1万ドル取引する場合、1ドル=100円として100万円(100円×1万)必要になります。しかしFXならレバレッジ率5倍として、20万円(20×5)で1万ドルを取引できます。

証拠金と損失

「証拠金はもし取引で損が出た場合に、その損を支払うための担保」と説明しましたが、損失が出ると証拠金から差し引かれます。値下がりした場合、どこまで取引可能なのでしょうか。

レートが1ドル=100円の時に1万ドル購入し、証拠金5万円を預けたとします。レートが1円下がり1ドル=99円になった場合、持っている1万ドルの価値は100万円から99万円に目減りしています。しかし、担保として証拠金5万円を預けているので、その範囲内ですからまだ取引可能ということになります。

証拠金に対してどこまで損失を許容するか(必要証拠金)は取引業者によって異なります。例えば「外為どっとコム」は個人、法人、さらに通貨により計算式が異なりますが、ドル円の場合、

「基準レート」 × 1,000(通貨) × 4%(保証金率)

としています。1ドル=100円であれば100円×1,000×0.04=4,000円となります。つまり、購入したドルが値下がりし評価損が4万6千円まできたら、あと1銭でも下がると強制的に取引が決済され損失が確定します。

ちなみに、利益は証拠金に加えられていきます。

買いから入るか売りから入るか

FXは必ず買い(円で他国の通貨を買う)から入る必要はなく、売り(業者から他国の通貨を借り、それを売って円を買う)から入ることもできます。買いとは上記で説明した一般的なFX取引ですから、ここでは売りの解説をします。

1ドル=100円の時に業者から1万ドル借り、それを売って100万円を受け取ります。レートが1ドル=99円なった時に1万ドルを業者に買い戻します。この時の1万ドルの購入代金は99万円ですから、差額の1万円が手元に残り利益となります。

FXは交換した通貨が値上がりすることで儲かるわけですから、この場合円高ドル安で儲かります。買いと売りの2種類の入り方があることで円安でも円高でも儲けることができます。

逆に円が値下がりして1ドル=101円になると、1万ドルを買い戻す代金は101万円で1万円の損失が発生。この損失は証拠金から差し引かれます。

FXの手数料とスプレッド

FXの手数料は1ドルあたり0~10銭程度。ドルであれば大抵の取引業者は無料。無料なら取引業者はどこで利益を出すかというと売値と買値の差、これをスプレッド(英語で広がり、幅)といいますが、このスプレッドで収益を確保しています。

つまりFX取引で必要になる費用は「取引業者に払う手数料+スプレッド」になります。例えばドル/円で1ドル=100.00~100.05円だとします。これは買値が100.00円、売値が100.05円であり、差額0.05円の幅がスプレッド、円にすると5銭です。

スプレッドは取引業者や通貨ペアで異なり、例えば「GMOクリック証券」は米ドルでは1ドル0.2銭(ユーロは0.4銭、豪ドルは0.5銭)。1ドル=100円だとして1万ドル購入すると、スプレッド0.2銭なら20円(10000×0.002)かかります。

FXと外貨預金の違い

FXに似た外貨投資に「外貨預金」があります。外貨預金は円を外貨に交換し銀行預金します。FXと外貨預金の主な違いを一覧にまとめました。

| FX | 外貨預金 | |

|---|---|---|

| 取引期間 | 証券会社・FX会社 | 銀行 |

| 取引時間 | 24時間 | 銀行の営業時間 |

| 手数料(片道) | 0~10銭程度 | 1~8円程度 |

| 取引金額 | 用意した資金×レバレッジ | 用意した資金のみ |

| 取引通貨の種類 | 非常に多い | 5種類程度 |

| 取引レートの変更 | 常に変動 | 1日1回 |

| 換金性 | 随時換金可能 | 満期まで換金不可 |

注目すべきは手数料です。FXの手数料は外貨預金に比べ圧倒的に安い。外貨預金で円からドルに交換する場合、「TTS」という仲値から1円高いレート使い、円に戻す時は「TTB」という仲値から1円安いレートを使います。つまり、外貨預金の手数料は1ドルあたり往復2円かかります。さらに取引量の少ない通貨の手数料はさらに高くなります(例えばポンドは片道4円、往復8円)。

これに対しFXはドルであれば多くの取引業者は手数料無料、かかるコストはスプレッドのみで大体1ドルあたり5銭程度ですから、ドルであれば外貨預金と比べ手数料は40分の1です。

1ドル=100円の時に1万ドル買う場合、外貨預金は片道1万円、往復2万円です。FXは手数料無料でスプレッドが仮に5銭とすれば片道250円、往復500円です。この圧倒的な低コストがFX最大の魅力です。

レバレッジ1倍なら事実上外貨預金と同じ

FXのレバレッジには1倍もあります。1倍では意味がないと思えますが、1倍で円を外貨に交換するならそれは事実上外貨預金です。

FXのコストは格安ですから、低コストで外貨預金したい人がレバレッジ1倍にしてFXを外貨預金代わりに活用しているのです。

業者の選定

FXを始めるにあたって取引業者を選定しましょう。単純に口座開設数を見ると、

となります。上記5社はスプレッドも安く、利用者が多いためネットで評判やツールの使い方など情報取得が容易です。運営実績もあるのですぐ潰れることもないでしょう。

結局はみんなが使っている所を選べばいいだけです。口座開設だけなら大抵の業者が無料ですから、複数社で口座開設し、使い勝手を確認するのもよいでしょう。

スワップポイントの仕組み

スワップポイントは取引を行った二通貨間の金利差です。通貨の金利はその国の政策金利で決まり、購入した通貨の金利を毎日受け取ることができます。

例えば1ドル=100円で1万ドル買い、その買いポジションを翌営業日以降に持ち越したとします。買った1万ドルに関してはその分の金利収入がありますが、購入分の100万円は取引業者から借りているので、その100万円の金利を支払わなければなりません(我々が使うのは証拠金のみで、レバレッジ1倍でも直接投資に使っているお金は取引業者が提供)。実際は買ったドルの金利と購入に借りた円の金利の差額をやりとりします、これがスワップポイントです。

例えば1ドル=100円で1万ドル購入、ドル金利が1.5%、円金利が0.5%なら差額(スワップポイント)は1.0%。この買いポジションを1年間維持すると10,000円のスワップポイントを受け取れます。スワップポイントは毎日受け取れるので、日割りした約27円(10,000×0.01÷365)を毎日受け取れます。つまり満期という概念はなく、維持した日数分受け取れるわけです。

ちなみに金利はその国の信用度を表します。経済破綻などをしない安全な国だ(紙幣が紙くずにならない)と思われているなら、多くの人がその国に投資するため低金利に設定しても買い手が現れます。逆に信用度が低ければ高金利にしなければ買い手がつきません。金利を高くするのは理由があるわけで、高金利通貨でスワップポイント狙いする場合はこの点に注意しましょう。

政策金利とは

政策金利は中央銀行が市中銀行(民間銀行)にお金を貸し出す際の金利です。中央銀行は政府や市中銀行に対する貸し出し、保管や通貨発行権を持ち、一国の金融組織の中心的機関として特別法に基づき設立された銀行。政府や銀行の銀行ともいわれ日本なら日銀、アメリカならFRBがそれに当たります。

政策金利が低い(利下げ)と市中銀行が低金利でお金を調達するので、市中銀行から借り入れる民間企業や業者なども資金を低金利で借り入れやすくなります。つまり、市場金利を低めに誘導し、個人消費や企業の設備投資を促します。

逆に政策金利が高い(利上げ)と経済活動が停滞し、景気の加熱やインフレ抑制などの効果として現れます。

為替に影響を及ぼす経済指標

購買力平価説

購買力平価説は為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率で決まるという説。つまり、A国とB国のインフレ率がA国とB国の為替レートにも影響を及ぼすという意味です。

例えば1ドル=100円の時、日本で1万円で売られている商品が、アメリカでは100ドルで売られていたとする。アメリカのインフレ率は年率5%でそれがそのまま価格に反映していれば、1年後の価格は105ドルになっています。

1年後に為替レートが1ドル=100円のままなら円にすると105万円となり、同じ商品を日本で買いアメリカに輸出するだけで5%の超過利潤を得ることができます。同じ商品が地域によって異なる価格で売られていると、安く買い高く売り儲けようとする商売人が必ず現れます。

彼らの貿易によりいずれ価格差は消滅し同じ価格になるでしょう。こういった市場の調整機能を裁定と呼びます。そして国と国とのインフレ率の違い、すなわち購買力の違いは為替レートで調整されるというのが購買力平価説です。

アメリカと日本でインフレ率が5%違うなら、為替レートは約5%分円高ドル安「1ドル=95円」になります。こうなると105ドルは約100万円となり損も得もなくなります。一見円の価値が高まったように見えますが、実際は相対的なインフレ率の違いが為替レートで調整されただけです。

購買力平価説に則ると購買力の違いは為替レートが調整するため、自国と貿易相手国の為替レートは以下のように変化します。

- インフレだと通貨は下落する

- デフレ(インフレ率が低い)だと通貨は上昇する

ちなみにここで言っている購買力平価説は相対的購買力平価説です。もう1つ絶対的購買力平価説があります。

金利平衡説

金利が高い通貨は魅力的で多くの人が買いたがります。仮にドルの金利が5%で円が0.1%なら、どう考えても円よりドルの方が得でしょう。あなたが円を持っているなら、円をドルに交換するのが経済合理的ではないでしょうか。

為替取引は株と同じで交換したい(株なら買いたい)と思っても、交換に応じてくれる相手(円をドルに交換するならドルを円に交換してもいいという人)がいなければ交換できません。ここで疑問に思わないでしょうか。ドルは円よりずっと高金利で、持っていれば5%の利息を受け取れるのに、どうしてほぼゼロ金利の円に相手は交換したがるのか。

交換に応じる相手が愚かでなければ、ドルを円に交換する経済合理的な理由があるのです。為替取引の損益を決める要因は金利差と為替レートしかないのですから、交換に応じる相手は、

将来ドルが安くなって円が高くなり、金利差を上回る為替差益が期待できる

と考えているのです。取引相手が合理的だとすれば金利差を上回る為替差益が得られる時にしか交換に応じないでしょうから、自分と相手両方が経済合理的なら「長期的には高金利の通貨は安くなる」ことになります。これが金利平衡説です。

- 金利の高い通貨は低い通貨に対して下落する

- 金利の低い通貨は高い通貨に対して上昇する

世間では「金利の高い通貨は人気になり上昇し、金利の低い通貨は不人気になり下落する」と考えられていますが実際は逆なのです(短期的には高金利の通貨が高くなることが確認されています)。

実効為替レートとは

世界58カ国の通貨の実力を横並びで比べる指標で数値が高いほど通貨高となります。為替レートは円だけで見ても対ドル円、ユーロ円、ポンド円など複数の為替レートが存在しています。そのせいで通貨の価値が総合的に分かりにくい場合があります。例えば円がドルに対して高くなっているが、ユーロに対しては安くなっているなど。

実効為替レートは、特定の通貨ペアだけ見ているのでは分かりにくい、一国の通貨の対外競争力を総合的に捉えるために作られた単一指標のことです。

実効為替レートは対象通貨の他の諸通貨に対する為替相場の変化率を、貿易取引量の比率で加重平均し算出されます。

名目実効為替レートと実質実効為替レート

実効為替レートには「名目実効為替レート」と「実質実効為替レート」の2種類があります。名目実効為替レートは対象通貨国の主要貿易相手国や地域の通貨の為替レートの変化率を、貿易取引量の比率で加重平均したもの、つまり実効為替レートのことです。前置きなしに実効為替レートという単語が使われる場合、名目実効為替レートのことになります。

実質実効為替レートは実効為替レート(名目実効為替レート)をインフレ率で調整した数値。A国の通貨がB国の通貨と比べ5%高くなっても、B国のインフレ率が5%でA国のインフレ率が0%なら実質A国の通貨の価値は高くなっていません。通貨の対外競争力はインフレ率に影響されるため、それを調整しているのです。

結論を述べると、或る通貨の世界における総合的な価値を見たいなら実質実効為替レートを見るべきということです。

ちなみに為替レートには「名目為替レート」と「実質為替レート」もあります。名目為替レートは特定の通貨ペアの為替レートで、日頃ニュースで伝えられる為替レートのことです。名目為替レートはインフレ率を考慮しません。実質為替レートは特定の通貨ペアのインフレ率を反映させた為替レート。

実効という文字がつかないと2国間、つくと多国間における為替レートになります。

原数値と指数と季節調整値

経済状況を表す数値データは主に「原数値」「指数」「季節調整値」の3つがあります。

原数値

何も修正、加工していない数値。経済活動から得られたデータをそのまま統計値としています。スマホの平均販売価格が10万円なら10万円、車の平均販売価格が150万円なら150万円と表記するようなものです。

指数

同種の数値の大小の比較に用いられる数値で、ある基準に対する比率を示します。データの大小や単位ではなく、データの変化に注目する時に用いられます。

仮にスマホの平均販売価格が去年は5万円、今年は10万円、車は去年が100万円で今年は150万円になったとします。原数値でみればスマホは5万円アップ、車は50万円アップ。車はスマホの10倍価格が変化したといえます。

しかし、スマホと車では分野が違うため単純比較はできません。単純な数値ではなく率で比較するとスマホは100%増、車は50%増でスマホの方が変化率が高いと分かります。

このように価格の水準ではなく変化を確認したい時、原数値では分野の規模の違いを考慮できず、誤った解釈をする可能性があります。指数でみれば車業界よりスマホ業界の平均販売価格の変化率が高いことが分かります(原数値での変化を絶対変化といいます)。

季節調整値

季節調整値は数値から季節変動を取り除き、データを経済の実勢に近づけた数値です。季節変動とは「天候」「取引慣習(お中元、お歳暮等)」「社会慣習(お正月、クリスマス等)」などにより、毎年同じように観察される規則的な動きのことです。

例えばビールの売上は夏が最も多くなります。これはその頃に景気が拡大したことを意味しません。そこで季節変動を取り除いて正確な値(季節調整値)にしてデータを確認します。

季節変動が大きい経済指標は原数値と共に季節調整値も公表されます。公表されない場合は季節変動が大きくなく、季節調整値の必要がないためであり、原数値や指数をそのまま利用して問題ありません。

金利に関する指標

仮に円の金利が高くなると、銀行に預金する日本在住の人が増えるでしょう。これは海外在住の人にも同じことがいえ、保有している外貨を円に交換し日本の銀行に預金する人が増えます。つまり、外貨が売られ円が買われることが多くなります。

一般的には上記の説明がなされますが、「金利平衡説」で説明した通り現実には逆の値動きをします。しかし、短期的には金利の高い通貨は上昇し、低い通貨は下落することが知られているので、そこは念頭に置いておきましょう。

金利に関する指標は「政策金利」ですが、政策金利に関しては上述の「スワップポイントの仕組み」で解説しています。

景気に関する指標

その国の景気が良くなる、つまり経済活動が活発になると、よりお金が多く使われることになります。日本に関係するビジネスをする外国人にとっても、より多くの円が必要になり外貨を円に交換するニーズが高まります。

GDP

国の景気判断の指標は「GDP」が基本。GDPは国内総生産と訳され、国内で生産さらたモノやサービスの付加価値の合計。GDPが拡大すれば景気が良くなっている、縮小すれば悪くなっていると判断できます。GDPは四半期(3ヶ月)毎に発表されます。

景況感調査

景況感調査とは、景気に関する質問を企業経営者や購買担当者に尋ねたアンケート調査のこと。景況感調査は各国により名称、調査組織・機関が異なります。日本は名称が「日銀短観」で調査機関が日本銀行です。アメリカは「ISM製造業景気指数」で全米供給管理協会(ISM)、中国は「中国製造業購買担当者景気指数」で中国国家統計局、イギリスは「CIPS製造業指数」でイギリス購買部協会(CIPS)、ドイツは「lfo景気指数」でlfo経済研究所。

物価に関する指標

物価はモノやサービスの値段。よくある説明は、品質が全く同じ商品なら物価が高い国Aより、安い国Bで購入する人が増える。購入するにはA国の通貨が必要だから外貨を交換してA国通貨を買うため、A国通貨は上昇し、売られた通貨(物価が高いB国通貨)は下落する。

消費者物価指数(CPI)

消費者が購入する物やサービスの価格で金額ではなく指数で表される。日本では2000年の平均値を100として算出される。例えば○月の消費者物価指数が110とニュースで言っていたら、2000年の平均値と比べて10%物価が高くなった(インフレ)という意味です。

コアコアCPIは食料(酒類を除く)、エネルギーを除いた消費者物価指数で総務省が毎月発表しています。食料(酒類を除く)価格は天候により大きく変動し、輸入食品やエネルギーは為替レートによって大きく変動します。これら価格変動が大きいものを除くことで、物価変動を把握しやすくした指数。

コアCPIもあり、コアCPIは値動きが激しい生鮮食品を除いた消費者物価指数のこと。つまり、消費者物価指数にはCPI、コアCPI、コアコアCPIの3種類があるのです。

生産者物価指数(PPI)

モノやサービスが生産される段階での物価(卸売り価格)を指数化したもの。消費者物価指数は買い手側の価格を表すのに対し、生産者物価指数は売り手側の価格を表します。

価格変動の大きい食料品とエネルギーを除いた生産者物価指数をコアPPIといいます。

生産者物価指数は各国で発表されますが日本にはありません。代わりになるのが「企業物価指数(CGPI)」。従来は「卸売物価指数」という名称でしたが、2003年から改称されました。

生産者物価指数との違いは、企業物価指数は輸送費や流通マージンを含むのに対し、生産者物価指数は含めず算出されます。

貿易に関して

貿易黒字が拡大したということは、例えば日本なら日本のモノやサービスを外国に多く売って外貨を得たということです。得た外貨を日本で使うには円に交換しなければならないため、円が買われ外貨が売られます。

貿易赤字になった場合、日本の輸入業者がアメリカの輸出業者に赤字分の支払いをしなければなりません。日本とアメリカの業者が米ドルでの取引なら、日本の輸入業者は支払いのために円を売ってドルを買います。

一般に貿易黒字が拡大するとその国の通貨は高くなる傾向にあり、貿易赤字が拡大するとその国の通貨は安くなる傾向にあります。

貿易収支と経常収支

貿易収支はモノの輸出額から輸入額を差し引いたもの。経常収支はモノだけでなくサービスや利払いなど、金融関連の受取額と支払額も対象とし、貿易収支より広範囲に貿易に関し把握したものです。

アメリカ経済に関する指標

FOMC

FOMC(連邦公開市場委員会)はFRBが開催する会合で、政策金利であるフェデラル・ファンド・レート(FFレート)を決定します(日銀の金融政策決定会合に相当)。年8回、6週間毎の火曜日に開催されます。

アメリカの各地区の連邦銀行の景況報告(ベージュブック)やFRB調査統計局が提出する経済報告(グリーンブック)を元に金利に関して議論されます。議論の議事録は会合の約3週間後に公表されます。

非農業部門雇用者数(NFP)

非農業部門雇用者数(Non Farm Payrolls:NFP)は、農業以外の労働者数の増減を表した指標。NFPの値が増えた=労働者数が増加、NFPの値が減った=労働者数が減少ですから、一般的にNFPが増えればアメリカの景気は良くなった、減れば悪くなったと判断されます。

NFPが増えると米ドルは買われる傾向にあり、減ると売られる傾向にあります。発表は日本時間の毎月第1金曜日の午後9時30分(ウインタータイムでは午後10時30分)。

生産者物価指数(PPI)

上記「物価に関する指標」で解説しています。アメリカの生産者物価指数は1982年の平均物価を100として算出します。全調査対象の物価動向を示した総合指数、コア指数共に注目が集まります。

発表は対象月の翌月第2週、日本時間の午後9時30分(ウインタータイムでは午後10時30分)。

貿易収支

上記「貿易に関して」で解説しています。アメリカは基本的に貿易収支は赤字で、市場参加者は貿易赤字の多寡に注目します。

赤字額が大きくなると、より多くのドルを支払い先の各国通貨に交換します。アメリカの貿易赤字が拡大するとドルは売られやすい傾向にあり、縮小すると買われやすい傾向にあります。

アメリカの貿易収支の発表は、毎月10~15日前後の日本時間9時30分(ウインタータイムでは午後10時30分)。

平凡な主婦が億万長者になった理由

2007年、東京都世田谷区在住の主婦がFXで4億円の利益を上げ、1億3000万円を脱税したとして、東京国税局が告発するというニュースがありました。センセーショナルなニュースだったので覚えている人も多いでしょう。

FXで何億円も稼ぎ、何億円も脱税していたのは彼女だけではなく、他にも何人かの主婦が登場(というか摘発)されました。こういった主婦トレーダーは海外でミセス・ワタナベ(ワタナベは海外でよく知られた日本人の姓)と呼ばれました。なぜ平凡な主婦がFXで何億円も稼ぐことができたのでしょうか。

ミセス・ワタナベで湧いた2007年当時、円とドルの金利差は最大5%開いていました。この時期に金利平衡説を知らず「金利は高いほどいい」と勘違いしている人がいたとしましょう。仮に100万円の余裕資金が有り、何かのきっかけでFXを知ったとします。

100万円をレバレッジ10倍をかけ(当時は規制がなくレバレッジ率100倍、200倍も存在した)、FXで1000万円にすれば10万ドルにできます。ドルの金利が仮に5%なら1年後には10万5000ドル、為替レートが1ドル=100円なら50万円(5000ドル×100円)になります。

仮にこの投資家がレバレッジ率を100倍に引き上げれば、1年で500万円の利益となります。経済学の理論を知らない平凡な主婦ならそう考えても不思議はありません。しかし、金利平衡説によれば「高金利の通貨は長期的には下落する」のですから、この最高にうまい話は成立しないでしょう。

市場はおおよそ合理的に動きますが、常に合理的に動いているわけではありません(実際、高金利の通貨は短期的には上昇することが知られています)。2005~2006年当時、円と外貨の金利差は大きく開いていたのに(円の金利は低く外貨は高かった)、なぜか円安になっていました。

金利平衡説に照らせばあり得ない状況でしたが、市場は常に合理的ではないのでこういうことも起きるのです。FXで大儲けした主婦というのはこの時期にFX投資していた人達です。本来ならあり得ない状況が起きていた時期に、高金利の通貨を高いレバレッジをかけて買えば得をする、と単純に考えた素人投資家が実際に素人投資をしたことで奇跡が起きたのです。

2007年にリーマン・ショックが起き、円は75円台に高騰して金利平衡説の正しさが証明されました。この時期に高金利の外貨を高いレバレッジをかけて買っていた人は大損したでしょう。ミセス・ワタナベの大儲けは一時の夢であったのです。

コメント