通夜の準備

通夜とは

通夜は生前、故人と親しかった人達が葬儀を行う前夜に集まり、一晩中故人に付き添い、故人との最後の別れを惜しみ、邪霊から死者の霊を守る儀式です。死の当日の夜に家族だけで行うのを「仮通夜」、一般の弔問客を受け付けるのを「本通夜」と言います。

現在では、夏場は午後6時、冬場は午後7時くらいから1、2時間程度、読経と焼香を行う方法が最も多く、これは「半通夜」と呼ばれます。昔は文字通り夜通し行われていましたが、最近は日中に行われる葬儀、告別式に出向くのが難しいため、行きやすい通夜に弔問する人が増えました。

通夜の環境を整える

祭壇を設ける部屋の決定

自宅で葬儀する場合は、最初に祭壇を設置する部屋を決めます。設置部屋は弔問客がでいりしやすい玄関に近い部屋を選びます。祭壇は予想以上に場所を取りますし、弔問客も来るので、障子やふすまなどを取り外しスペースを確保しましょう。

控え室の用意

遺族や世話人達の休憩用、僧侶の着替えをする部屋を用意します。

祭壇の設置方法

よく利用されるのは3段~5段の物です。部屋の広さを勘案して決定します。祭壇の用意と設置は葬儀社が行うため、自分達で用意する必要はありません。

供物、供花

供物や供花は、近親者と友人知人で扱いが違います。近親者から届いた物は故人との血縁の濃い順に、友人知人、仕事関係者は故人と関係が深い順に、棺に近い所から並べていきます。花輪などの屋外に設置する物は、玄関に近い所から関係の深い順並べます。

これも葬儀社が行ってくれるため、遺族が心配する必要はないでしょう。

受付の設置

受付は玄関先に設置するのが一般的です。場所が確保出来ない時は道路に設置しますが、公道の場合は事前に警察への届け出が必要になります。

受付の台には白い布をかけ、受付と書いた紙を貼ります。そこに芳名帳(弔問客に氏名を記入して貰う帳面)、香典・供物の記帳簿、筆記用具などを用意しましょう。こういった道具類も葬儀社が用意してくれます。

神棚封じ

神道では死の穢れを嫌います。そのため神棚に穢れが入らぬよう扉を閉めて、前面に白い紙を貼り封じます。地域によっては仏壇も封じる所もあります。

封じる期間ですが、葬儀形式が仏式の場合は49日間、神式では50日間が多いようです。

遺影を用意する

遺影は葬儀社に渡せば作ってくれます。渡す写真は故人が気に入っている物を使用しましょう。最近では生前に遺影用の写真を撮影しておく人も増えました。

忌中札を貼っておく

忌中(きちゅう)とは、近親者の喪に服し、派手な事はせず、故人を偲び慎んだ生活を行う期間を指します。忌中の期間は一般に49日間で、その間は、結婚式の出席、神社へお参り等は避けねばなりません。似た言葉に喪中がありますが、喪中は忌中を含んだ追悼期間であり、一般的には一周忌を指します。

忌中の間は、玄関や門に身内に不幸があった事を知らせる「忌中札」を掛けます。半紙に筆と墨で「忌中」と書き、上下逆さにした竹製のすだれを掛け、その中央に札を貼ります。しかし、今は簡素化されており、葬儀社の用意した忌中札をただ貼るだけというケースも増えています。

本来は自宅葬であろうと斎場・火葬場であろうと貼りますが、最近は忌中札を貼っていると留守である事が分かり、防犯上よろしくないという理由から、貼らないケースも多くなっています。

さらに葬儀後すぐに忌中札を外すケースもあります。葬儀後も忌中札を貼っていると、葬儀業者などの営業が続いたりするからです。

弔問客に対する準備をする

返礼品の用意

返礼品とは、訪れてくれた弔問客に対し、感謝の意を込めて渡す品物の事です。

返礼品には3種類あり、通夜ぶるまいには出席しない人に渡す「通夜返礼品」、香典を貰った人に渡す「香典返し」、香典の有無に関わらず全ての人に渡す「会葬返礼品」があります。

返礼品にも金額や渡す品物の相場があります。返礼品に使う金額は、通常1000円程度。品物ではお茶、お酒、海苔、砂糖、商品券やプリペイドカードといった、誰が貰っても困らない物が多いようです。返戻品は通常、葬儀社に依頼して用意させます。

香典返しのマナー

香典返しとは、四十九日の忌明けと法要が無事に終了した後に、報告とお礼を兼ねて行います。大体、忌明けからおよそ一ヶ月以内が目安となります。品物には弔事用のし紙を付け、挨拶状と一緒に送ります。これに対し、香典返しを受け取った側は、礼状を出さないしきたりとなっています。

本来、香典返しは忌明け後に行いますが、最近では時間が掛かって大変という事から、葬儀当日に、受け取った香典額に関わらず、一律の品物を渡したりします。こういった香典返しを「当日返し」「即日返し」と言い、今はこちらの方が定着しつつあります。

使う金額は受け取った香典額の二分の一から三分の一が相場です。香典が非常に高額だった場合には、四十九日が明けてからもう一度、品物を送ったりもします。

会葬礼状

会葬礼状とは、葬儀・告別式に来て頂いた一人一人にお礼を申し上げる代わりに、その気持ちをお礼状にして渡す礼状を言います。元々は後日改めて送るものでしたが、最近では、葬儀・告別式当日に受付で手渡しする事が多くなりました。一般に清めの塩とハンカチを添えて渡します。

会葬礼状は弔問客よりも多く用意します。文面に関しては、葬儀社が定型文を用意してくれていますので、自分で考える必要はありません。勿論、自分で書いても構いません、最近はよくある文章ではなく、自分で考えた文章、故人が残したメッセージ、さらに写真などを使用した礼状も用意されたりします。

自分で書く場合は、

- 弔問客に対する、会葬と香典、供物などのお礼

- 葬儀に関する不行き届きのお詫び

- 略儀の失礼に対するお詫び

に気を付けましょう。会葬礼状の定型文は、WEB上に沢山ありますから、それらを使っても良いです。

最近はEメールで会葬礼状を出す、というケースもあるそうです。

喪服を用意する

遺族、近親者、世話役代表は通夜、葬儀、告別式を通じて、喪服を着用します。

喪服は本来、遺族だけが着用するもので、弔問客は着ていませんでした。今は弔問客も喪服を着るのが一般的になりましたが、弔問客は必ずしも喪服を着用する必要はなく、地味な服装で参列しても無礼にはなりません。

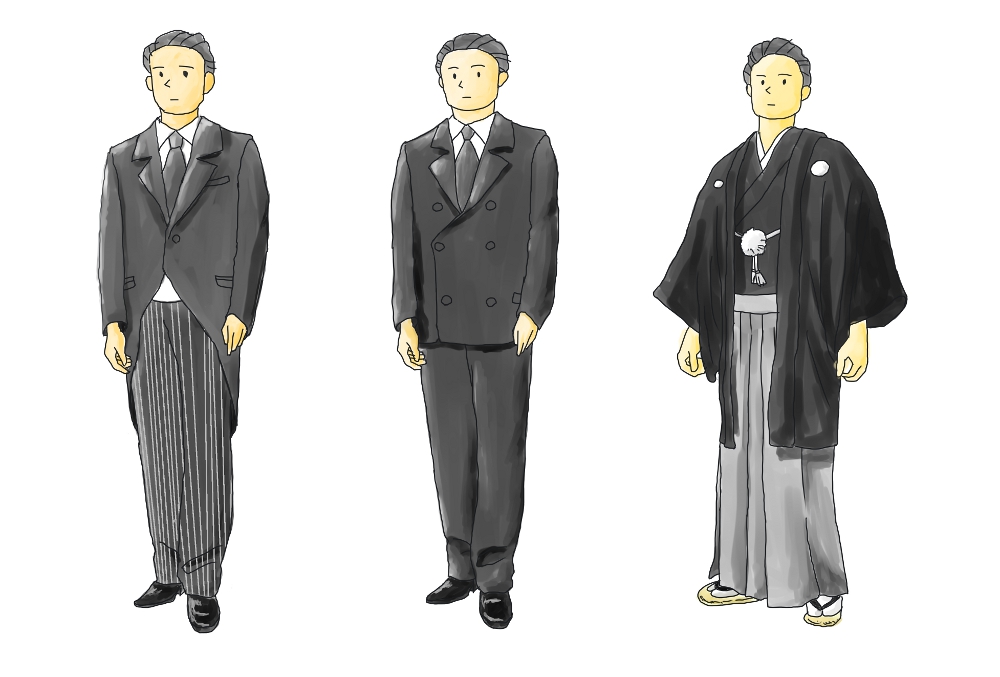

男性の喪服

和装は、黒羽二重染め抜き五つ紋つきの着物と、羽織袴が正式礼装となります。仙台平の袴に角帯の帯をつけます。襦袢(じゅばん)の襟は羽二重で、襟は弔事では重ねません。

洋装での喪服は、黒のモーニングコートと黒とグレーの縦縞のズボンが正式礼装です。ネクタイは黒の無地、ディンプルはつけません。今は略礼装としてブラックスーツも着られています。モーニングは昼の服ですから、夕方以降(通夜)では着用しません。

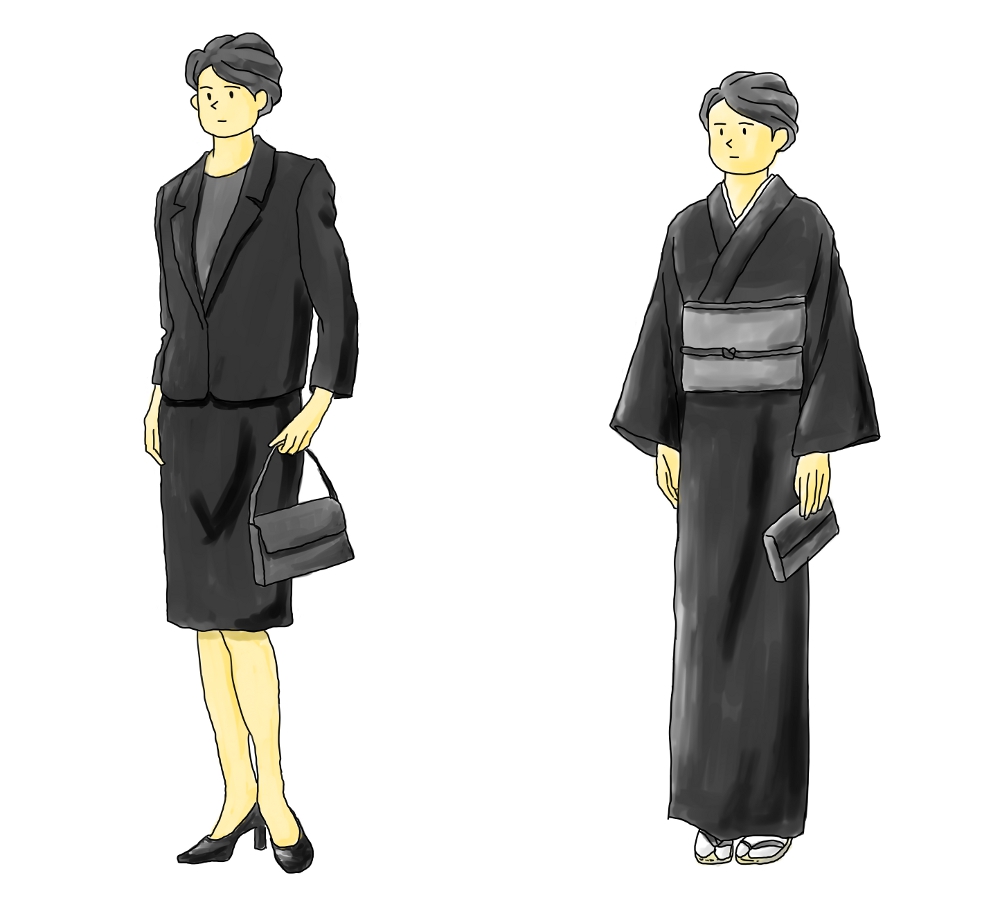

女性の喪服

和装の場合は、黒無地染め抜き五つ紋つきです。紋は実家の女紋か嫁ぎ先の紋を入れます。レンタルで済ませる場合には、家紋を伝える必要があります。

洋装は黒無地のスーツ、ワンピース、アンサンブルなどになります。袖やスカート丈は長めで、結婚指輪と真珠以外のアクセサリーは付けません。真珠にしてもイヤリングは一粒タイプ、ネックレスでは一連の物だけが常識です。二連は不幸が重なるといって縁起が悪いからです。

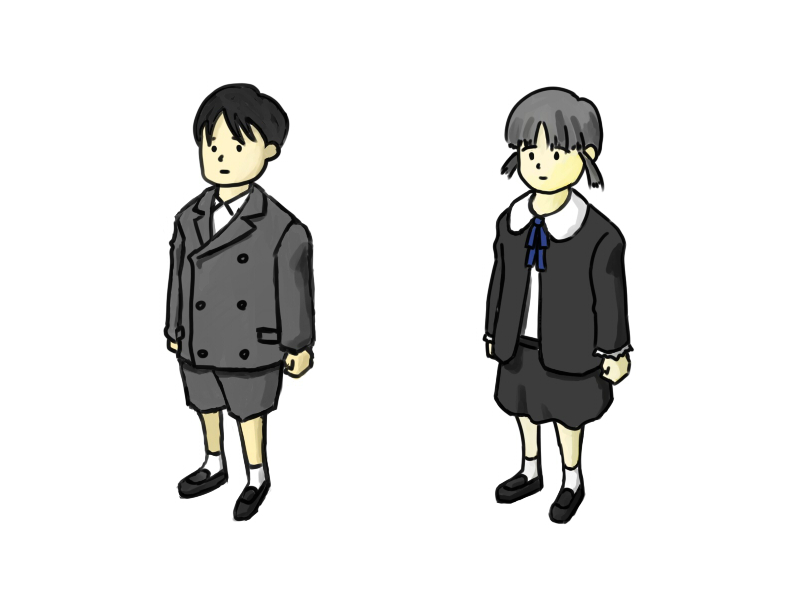

子供の喪服

中学生や高校生は学校の制服があれば、男女ともそれで構いません。無ければ黒や紺といった地味な色の衣服を着用します。幼児や小学生は、白いシャツやブラウスに地味な色の上着(ジャンパー、アンサンブル等)を着せます。幼稚園の制服がある場合はそれで構いません。

喪服をレンタルしよう

まだ喪服を持っていない場合は、レンタルを利用するのが良いでしょう。一番手っ取り早いのは葬儀社からレンタルする方法です。他にも貸し衣装店や美容室などでもレンタルをしています。

レンタル料は、和装一式で一万~一万五千円位から、洋装で五千円位からが相場のようです。

神式の通夜・通夜祭の準備

神式の通夜は「通夜祭」と言います。神道でも喪主や世話役などの決め方は、ほぼ同じです。通夜は神社などで行うわけではなく、やはり自宅や斎場で行います。神道式はあまり普及していませんし、何かと情報や経験が足りないでしょうから、行う場合は神道式の経験が豊富な葬儀社を選ぶ必要があります。

氏神に連絡する

まず、氏神に連絡を取り、通夜、葬儀を行う神官を依頼します。氏神が分からない時は葬儀社に紹介してもらいましょう。

祭壇の用意

通夜祭の前に祭壇を用意しておき、納棺をして、棺を祭壇の前に安置します。祭壇には遺影と供物を飾りつけます。

柩前日供の議(きゅうぜんにっくのぎ)

納棺から出棺(神道では発柩(はっきゅう)と言う)までの間は、「柩前日供の議」といって毎日、朝夕に常饌(じょうせん)を棺の前に供え、二礼二拍手一礼の礼拝を行います。

礼拝は喪主、遺族の順に行い、次にもう一度喪主が拝礼して、最後に全員が合わせて拝礼します。

キリスト教式の通夜・前夜祭の準備

キリスト教では本来、通夜というのは行われません。しかし日本のキリスト教徒の間では、日本的感覚から「前夜祭」を行っています。

カトリックでは「通夜の集い」と呼び、プロテスタントでは「前夜式」と呼ばれています。

式で必要なプリントを用意する

式では聖書の一節を読んだり、聖歌・賛美歌を歌うため、それらを印刷したプリントを用意しておき、参列者全員に配布します。

献花の花を用意する

参列者全員が献花をしますので、そのための花を手配しておきます。

献花の作法

献花は花を右にして持ち、時計回りに回して花が手前に来るように持ち、両手でもって献花台に捧げます。

司会者への謝礼

自宅で前夜祭を行う場合は、司会者への謝礼を「お車代」として、白い封筒に表書きして渡します。

通夜の進行

通夜の大まかな流れ

ここでは通夜の流れについて解説します。まず通夜の受付を開始しましょう。弔問客への受付は、通夜の30分前から開始します。同じく通夜開始の30分前には到着してもらえるよう、僧侶に連絡をしておきます。

僧侶が到着したら控え室へ通し、祭壇や飾り付けを確認してもらいましょう。僧侶、及び弔問客を出迎えるのは世話役であり、喪主、遺族は出迎え、見送りともに行いません。

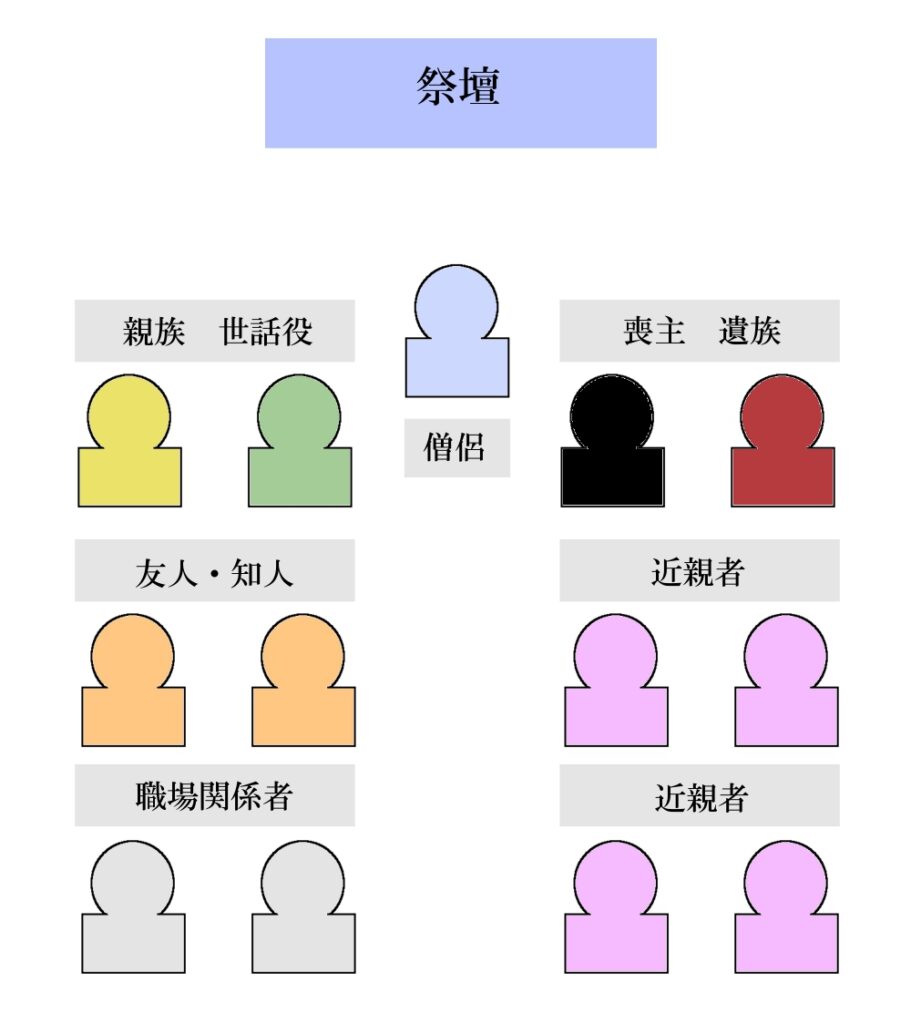

喪主・遺族着席 15分前

喪主、遺族は祭壇の向かって右側に座り、続いて近親者が血縁の濃い順に座ります。世話役、友人知人、職場関係者は左側に座り、一般参列者はその後ろに座ります。

喪主や遺族は開式の15分前に、一般参列者は開始5~10分前には席に着きます。

僧侶の入場 通夜開式

参列者一同が席についた後、僧侶が入場します。

読経

僧侶の読経が始まります。おおよそ30~40分位です。そして読経が終わると、最初に僧侶が焼香を行います。

焼香

焼香にも順番があります。まず喪主、遺族、近親者が席順に行い、その後、一般弔問客が祭壇に進み焼香します。弔問客は焼香の前後に遺族に対し黙礼し、遺族は座ったまま黙礼で答えます。

階乗が狭い時には「回し焼香」という、お盆に載せた香炉を参列者に回して焼香をする場合もあります。

通夜の終了

全員が焼香を終えると、僧侶が退席し、通夜は終了となります。

通夜挨拶

僧侶の読経と全員の焼香が済んだら、通夜ぶるまいに移る前に弔問客に対し、喪主が挨拶を行います。この挨拶には以下の内容を含めます。

- 弔問に対するお礼

- 生前の付き合い、闘病中のお見舞い等に対するお礼

- 葬儀(告別式)の案内

- 通夜ぶるまいへの案内

これらを意識して、手短に行います。

神式の通夜・通夜祭の流れ

神式の通夜は「通夜祭」と言います。通夜祭は儀式を司る神官である「斎主(さいしゅ)」「祭員(さいいん)」「聖歌隊の楽員」、さらに喪主、親族などの参列者が「手水の議(てみずのぎ)」を行ってから、祭壇前に着席します。

玉串奉奠(たまぐしほうてん)

通夜祭が始まると、まず斎主が祭詞(さいし)を唱えます。斎主に従って喪主から順に、仏式通夜での焼香にあたる玉串奉奠を行います。

玉串は榊の小枝に紙垂(しで)や木綿(ゆう)を付けたもので、神前にお供えする米、酒、魚などと同様の意味があるとされています。上図。紙の部分を紙垂、全体を玉串と呼びます。玉串奉奠とは、玉串に己の心をのせ、神に捧げるという意味が込められています。

玉串奉奠のやり方

順番がきたら神職、遺族に一礼し、神官から玉串を受け取ります。受け取った玉串は右手は上から根本を持ち、左手は下から中央付近に添えます。

祭壇の前まで来たら、玉串を右に回転させて根本を自分側に持ちます。そして根本を持つ右手を上へスライドさせ、右手で葉の部分を持ちます。

持ち替えた玉串を時計回りに180度回転させ、上下逆にして祭壇に捧げます。捧げたら「二礼二拍手一礼」の拝礼を行います。やり方は、二回90度の礼をし、二回拍手し(忍び手と言い音を出さずに行う)、最後にもう一度90度の礼をします。終わったら喪主、遺族に一礼して席に戻りましょう。

玉串奉奠の詳しいやり方は通夜の作法をご覧下さい。

サイト内リンク

遷霊祭(せんれいさい)

通夜祭の中で遷霊祭が行われます。遷霊祭は故人の魂を遺体から霊璽(神道の位牌に相当)に移すための儀式です。室内の明かりを全て消し、暗闇の中で遷霊(みたまうつし)の詞を奏上し、降神の儀を行います。

直会(なおらい)の儀

仏式葬儀で言う通夜ぶるまいになります。内容も仏式と同じようにして構いません。

カトリックの「通夜の集い」の流れ

カトリックでは「通夜の集い」と呼び、プロテスタントでは「前夜式」と呼ばれています。まずカトリックの通夜の集いから解説します。

カトリックでは通夜のしきたりというのは得にありません。自宅、もしくは教会で神父と供に祈りを捧げるだけです。納棺については通夜前に行うケースと、通夜後に行うケースがあり、通夜前が一般的です。

参列者一同で聖歌を斉唱

参列者一同で、渡されたプリントを片手に聖歌を歌います。

神父の聖書朗読、説教

そのままです。説教と言っても誰かを怒る、叱るという意味ではありません。終わったら全員で祈ります。

参列者の献花

最後に参列者全員が献花を捧げ、通夜の集いは終了となります。

プロテスタントの「前夜式」の流れ

プロテスタントの前夜式は納棺式と兼ねたり、引き続き納棺式が行われます。

参列者一同で賛美歌を斉唱

棺を安置した部屋に遺族、近親者、友人が集まり、牧師の前夜式宣言で始まります。最初に賛美歌の斉唱を行います。

聖書の朗読

一同で聖書を朗読し、牧師が主に対する祈りを捧げ、再び聖書を朗読します。さらに牧師による祈祷があり、賛美歌を斉唱します。

参列者の献花

最後に参列者全員が献花を捧げ、前夜式は終了となります。

通夜ぶるまい

通夜ぶるまいとは?

通夜終了後、僧侶や弔問客を別室へ案内し、料理やお酒を振る舞う事を通夜ぶるまいといいます。この時、僧侶には最上席に座ってもらうのがマナーです。僧侶が通夜ぶるまいを断ってきた場合は、「御膳料(おぜんりょう)」と「御車代」を包んで渡します。この時の封筒は白封筒を使い、御膳料は五千円位が相場です。御車代は距離に関係無く五千~一万円程度で、こちらで送迎したとしても渡すのが普通です。

ここで通夜分のお布施を渡す事もありますが、普通は葬儀終了時に一括で渡します。お布施や謝礼は感謝の意を表すのであって、相手の不幸ではありませんから、白封筒か半紙に包んで渡します。不祝儀袋は使ってはいけません。

元来は肉や魚のなまぐさものは避け、精進料理を振る舞っていましたが、今ではこれといった決まりはありません。こういった席で酒類が出るのは違和感があるかも知れませんが、死の穢れを清める意味で、日本酒やビールを用意します。

通夜ぶるまいは宴会ではない

通夜ぶるまいは飲食を楽しむためではなく、弔問客への感謝の気持ちと、故人の想い出をしめやかに語る席ですから、騒いだりしないようにしましょう。最近は、通夜ぶるまいは行わず、代わりに粗供養品(そくようひん)を渡すだけというケースも多くなってきました。

通夜ぶるまいは弔問客に対する席ですから、世話役などの裏方さんは同席出来ません。世話役の人達には別室でお弁当を振る舞います。

通夜ぶるまいの終了

飲食、故人の思い出話なども大体終わり、通夜ぶるまいの予定時間を少し過ぎた辺りで、喪主がお開きの挨拶を行います。一般的に通夜ぶるまいは午後6、7時から1~2時間くらい行うのが多いようです。挨拶では以下を伝えます。

- 滞りなく済んだお礼

- 通夜ぶるまい終了の旨

場合によっては葬儀、告別式の日時や場所を伝えてもよいでしょう。

僧侶、弔問客が帰る時は喪主、遺族は見送ってはいけません。見送りは世話役が遺族に代わり行います。これには遺族は死の穢れを纏った身をつつしむ、どの弔問客にも平等に応対する(喪主は忙しく、全ての人を出迎えたり見送るのは事実上不可能)という理由からです。喪主は帰る弔問客に、座ったまま黙礼で答えます。

コメント