通夜の参列

通夜では喪服は着ない

通夜に参列する時の服装は喪服ではなく平服です。ごく日常で着ている服でいいのですが、派手な物よりは地味な服が良いでしょう。通夜は訃報からあまり時間を空けず行われるため、その通夜に喪服を着ていく事は事前に用意していた、つまり死ぬのを待っていた、死ぬ事を予想していたと取られ失礼に当たります。

葬儀に関するしきたりも、他の行事ごとと同じく時代により変遷があります。江戸時代までは喪服は遺族しか来ませんでしたし、色も黒ではなく白でした。明治に黒になり、昭和に入ると一般会葬者も喪服を着るようになったのです。通夜では喪服は着ないと書きましたが、現代ではそういった知識が無く通夜に喪服で参列する人もいます。場合によってはなぜ喪服で来ないのかと批判する人さえいるかも知れません。

特にこういったしきたり事が継承されにくい都会では、通夜でも喪服の人が多いようで、地方では平服を着る人が多いようです。無用なトラブルを避けるためにも、原理的に考えず周りの風潮に合わせる方が無難でしょう。

この手の話になると、やれ平服は略礼装でしっかりした格好をしろ、通夜でも喪服が常識だ、洋服を着るなどけしからん等、いわゆる神学論争に発展しがちですが、重要なのはどれだけ故人の事を考え、その冥福を祈るかという事であり、くだらないマナー論争で葬儀にあやをつける事は避けたいところです。所詮常識、マナーというのは流行り物でしかなく、本来の意味を形式的に簡略表現したものに過ぎません。本質を見失わないようにする事が大切ではないでしょうか。

男性の服装

一般にはブラックスーツ、ダークスーツ(無地かストライプが入った物)で問題ありません。ブラックスーツは略礼装扱いですが、今では慶弔どちらでも幅広く使用出来る服装となっています。

ネクタイは黒色で、ディンプル(締めた時に出る窪み)を作らずネクタイピンは外して着用します。

靴と靴下は両方黒色にします。

女性の服装

女性の略礼装は通夜、葬儀、告別式、法要など着る事が出来ます。スカートとパンツがあり、スカートの方が格式が高いと見なされるようです。

パンツの場合は、黒と同じく黒のシンプルなジャケットと組み合わせます。スカートの場合は、黒で丈は膝上の物と装飾が多い物は避けましょう。スカートを選ぶなら肌の露出を抑えるためストッキングを穿きます。ストッキングは肌色でも構いませんが、黒が主流で、肌色だと不謹慎だと怒り出す人もいるようですから、黒が無難でしょう。

靴は飾りが無く、ヒールのある物を選びカジュアルな物は避けましょう。

化粧に関しては派手な化粧は避けます。喪服を着ている時は口紅もつけません、これを「片化粧」と言います。

子供の服装

中学生や高校生であれば学校指定の制服が正式礼装となります。制服が無い場合は黒や紺といった、地味な色合いの服装にします。

アクセサリー

基本的にアクセサリーは結婚指輪以外は身に付けません。身に付ける場合は、白真珠か黒真珠、黒オニキスなどの一連のネックレス、一粒のイヤリングなどです。一つだけの状態の物を選び、複数重なる物は不幸を連鎖を想像させるので避けます。

バッグは黒く小型で光沢が無い、シンプルな布製の物が正式となります。派手な飾りや金具がある物や、生物の死を連想させる生き物の革製品は避けます。

その他、必要に応じた小物も無難に黒にしましょう。ハンカチなどは無地であれば白でも構いません。香水などはつけないのが一般的です。

弔問時の装い一覧

| 通夜 | |||

|---|---|---|---|

| 参列側 | 男性 | ブラックスーツ、ダークスーツ。 | |

| 女性 | 和装 | 黒喪服か地味な白無地の一つ紋か、三つ紋、地味な小紋に黒の一つ紋付き羽織、黒の喪帯の略礼装。 | |

| 洋装 | 準礼装、または地味で清楚な平服の略礼装。 | ||

| 喪主側 | 男性 | 和装 | 黒羽二重染め抜き五つ紋の着物と羽織に、仙台平の袴、角帯の正式礼装。 |

| 洋装 | ブラックスーツ。 | ||

| 女性 | 和装 | 黒喪服の着物に黒喪帯、黒の小物の正式礼装。 | |

| 洋装 | 黒無地のスーツ、ワンピース、アンサンブルなどに黒の小物の正式礼装。 | ||

| 葬儀・告別式 | |||

| 参列側 | 男性 | ブラックスーツ、ダークスーツ。 | |

| 女性 | 和装 | 黒喪服か地味な白無地の一つ紋か、三つ紋、黒地小紋の紋付き、黒喪帯または格の高い色喪帯、黒か地味な色の小物。 | |

| 洋装 | 準礼装、または地味で清楚な平服の略礼装。 | ||

| 喪主側 | 男性 | 和装 | 黒羽二重染め抜き五つ紋の着物と羽織に、仙台平の袴、角帯の正式礼装。 |

| 洋装 | モーニングコート、ブラックスーツ。 | ||

| 女性 | 和装 | 黒喪服の着物に黒喪帯、黒の小物の正式礼装。 | |

| 洋装 | 黒無地のスーツ、ワンピース、アンサンブルなどに黒の小物の正式礼装。 | ||

| 四十九日の法要 | |||

| 参列側 | 男性 | ブラックスーツ。 | |

| 女性 | 和装 | 色無地の一つ紋か、三つ紋、黒喪帯、小物は黒か地味な色。 | |

| 洋装 | 準礼装、または地味で清楚な平服の略礼装。 | ||

| 喪主側 | 男性 | ブラックスーツ。 | |

| 女性 | 和装 | 黒喪服の着物に黒喪帯、黒の小物の正式礼装。 | |

| 洋装 | 黒無地のスーツ、ワンピース、アンサンブルなどに黒の小物の正式礼装。 | ||

| 一周忌 | |||

| 参列側 | 男性 | ブラックスーツ。 | |

| 女性 | 黒に近いグレー、紫などの色無地の一つ紋か三つ紋つき、黒喪帯、黒の小物。 | ||

| 喪主側 | 男性 | ブラックスーツ。 | |

| 女性 | 黒無地のスーツ、ワンピース、アンサンブルなどに黒の小物の正式礼装。 | ||

焼香のやり方

焼香のやり方

焼香は釈尊の時代から行われていた仏を供養する儀式であり、仏教伝来とともに日本に入ってきました。現代の焼香は、香りを使って仏様を清めるという意味があります。

焼香には大別すると「立札焼香」「座礼焼香」「回し焼香」の3つがあります。立札焼香は立って、座礼焼香は座って焼香を行います。回し焼香は香と香炉が一つになった物を参列者に回し、焼香を行う方法です。主に通夜の会場が狭い場合に採用されます。

立札焼香

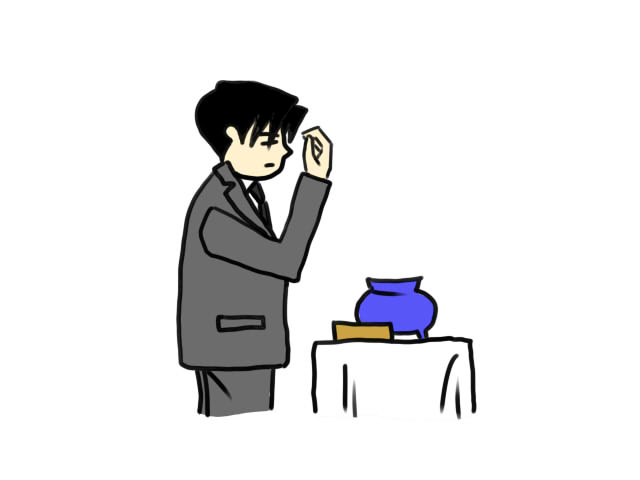

| 遺影を仰いで一礼した後、左手に数珠、右手3本の指で香をつまむ。 |  |

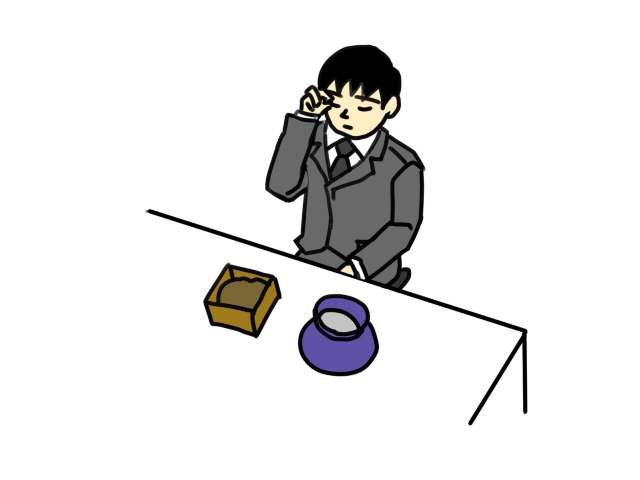

| 軽く頭を下げ、つまんだ香を目の高さまで上げる。 |  |

| 香を香炉にくべる。この一連の動作を宗派別の焼香回数行う。 |  |

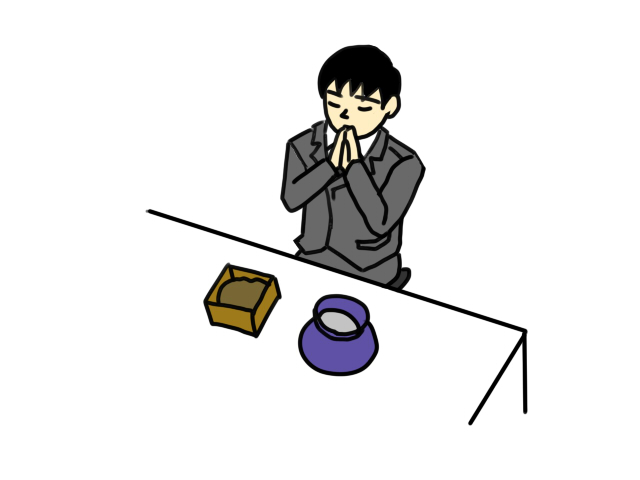

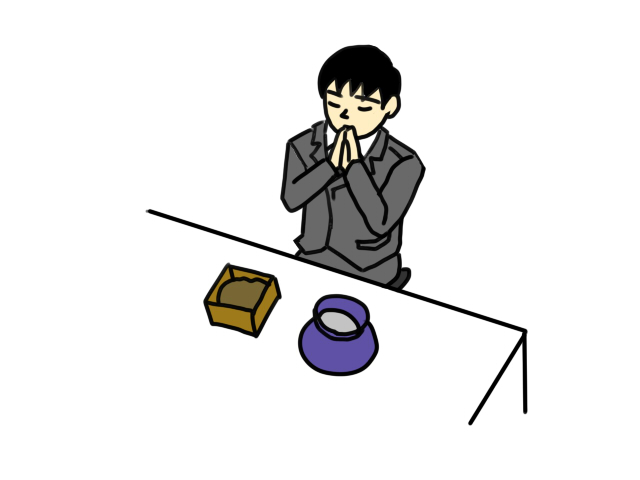

| 合掌し故人の冥福を祈ります。終わったら数歩下がり、遺族に一礼して席に戻りましょう。 |  |

座礼焼香

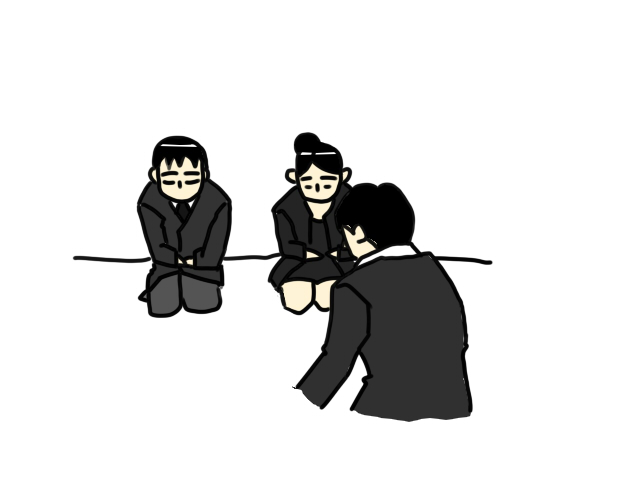

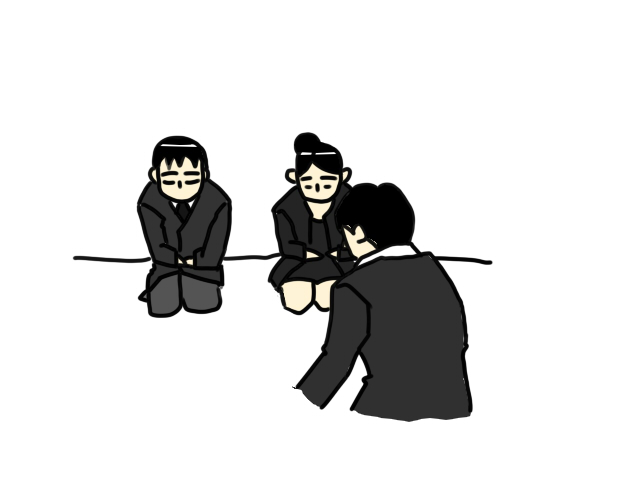

| 中座で進み、霊前手前で遺族と僧侶に一礼します。 |  |

| 遺影を仰ぎ合掌します。 |  |

| 香をつまみ、目の高さまで上げ、静かに香炉にくべます。この一連の動作を宗派別の回数行います。 |  |

| 遺影を仰ぎ合掌します。 |  |

| 数歩下がって遺族と僧侶に一礼し、席に戻ります。 |  |

主な宗派別の焼香回数

| 浄土宗 | 特に決まっていないが、1~3回程度。 |

|---|---|

| 浄土真宗本願寺派 | 1回(額におしいただかず) |

| 真宗大谷派 | 2回(額におしいただかず) |

| 真言宗 | 3回 |

| 曹洞宗 | 2回(1回目は額におしいただき、2回目はおしいただかず) |

| 日蓮宗 | 1回または3回 |

| 日蓮正宗 | 3回 |

| 天台宗 | 特に決まっていないが、1回または3回。 |

| 臨済宗 | 1回 |

数珠の使い方

数珠は念珠とも呼ばれ、古代インドのヒンドゥー教に使われていたものが、密教を経て仏教に伝わったものと言われています。インドから西にも伝わり、イスラム教では「タスビーフ」、キリスト教では「ロザリオ」として十字架と組み合わせたものが使われています。

数珠は宗派により形が違うため、自分の宗派に合った数珠を持つのが好ましいでしょう。正式な数珠は「本連数珠」と言い、108珠が連なったもので人間の煩悩の数と同じになっています。一般的に最も使われるのが「片手数珠」と呼ばれる物で、20~40珠の片手で持てる小型の数珠です。

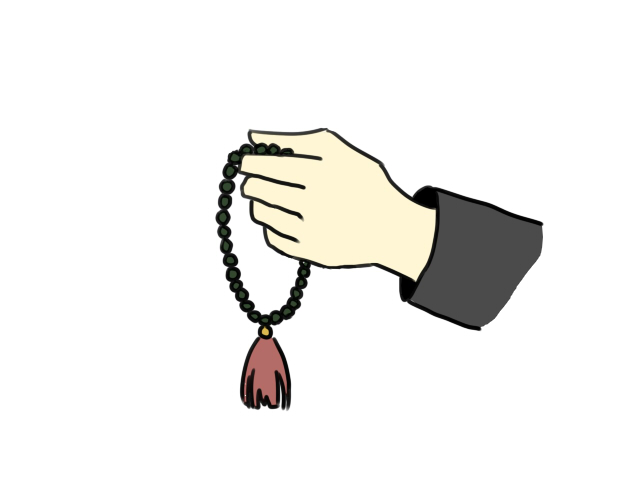

数珠の持ち方ですが、座っている時は左手首にかけて持ち、歩く時は房が真下にくるように左手で持ち、長い場合は二重にします。

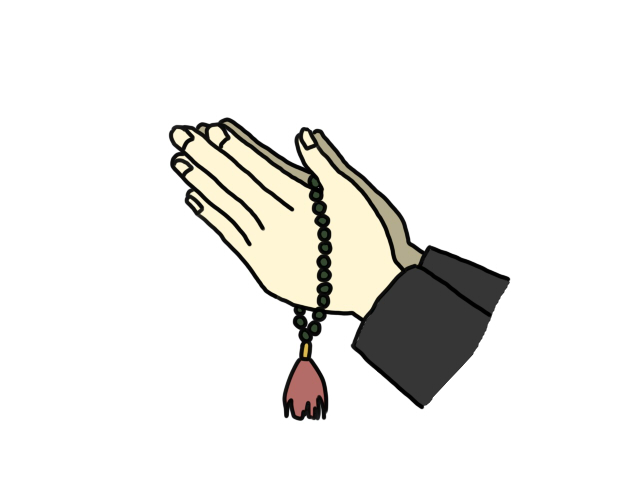

合掌で使用する時は、房が真下にくるようにして、両手の親指と人差し指ではさみ、親指で軽く押さえるようにし、両手を綺麗に合わせます。宗派によっても多少使い方に違いがあるようです。

玉串奉奠のやり方

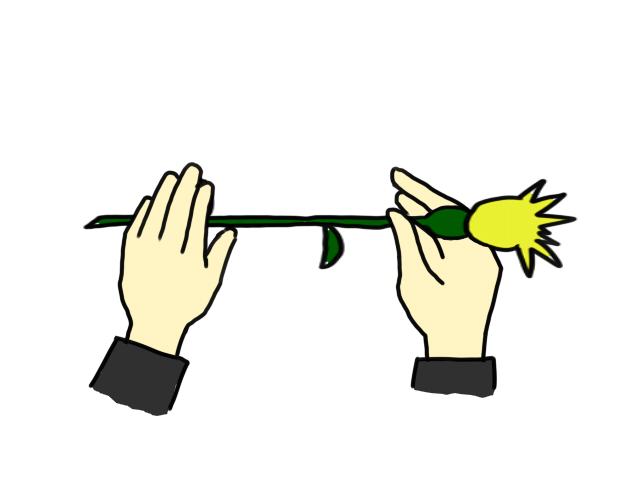

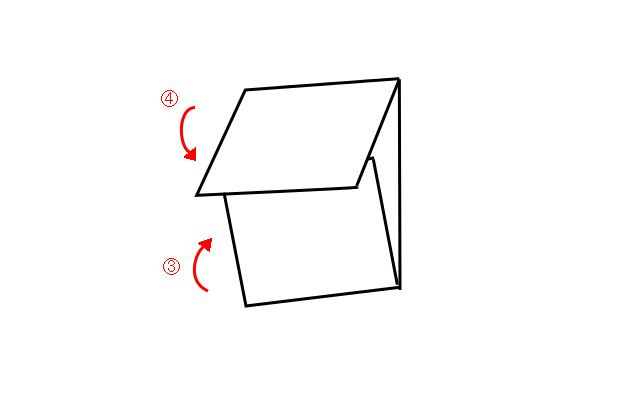

| 神職に一礼し玉串を受け取る。右手は根本近くを上からつまみ、左手は下から支える。 |  |

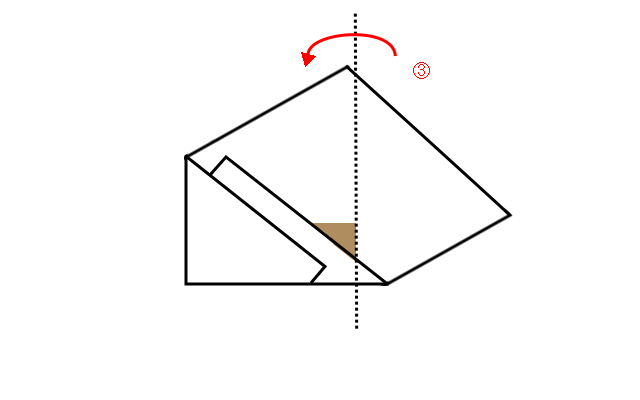

| 目の高さまでおしいただき、根本が手前に来るように右回りに90度回転させます。 |  |

| 左手で根本をつまみ、右手を葉の下から支える形に持ち変えます。 |  |

| 玉串を右回りに180度回転させ、根本を祭壇に向け、祭壇の前の台に置きます。 数歩退き深く2礼します。しのび手で2拍手、深く1礼してから数歩下がり、遺族に礼をし、席に戻りましょう。 |  |

キリスト教式の献花

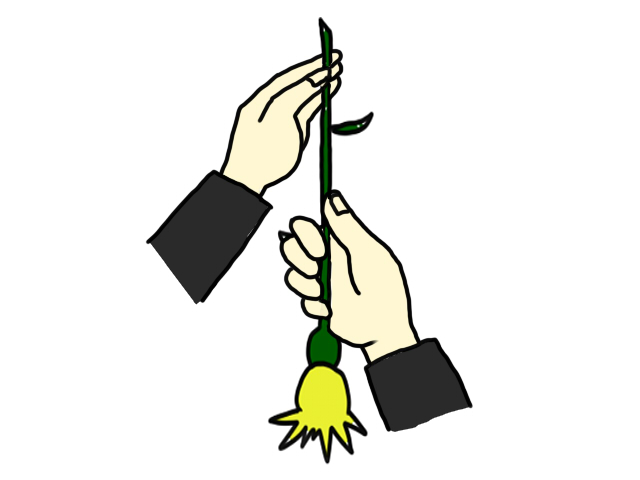

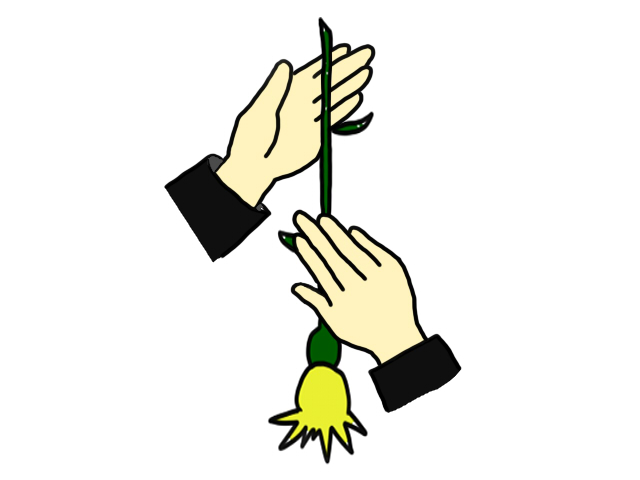

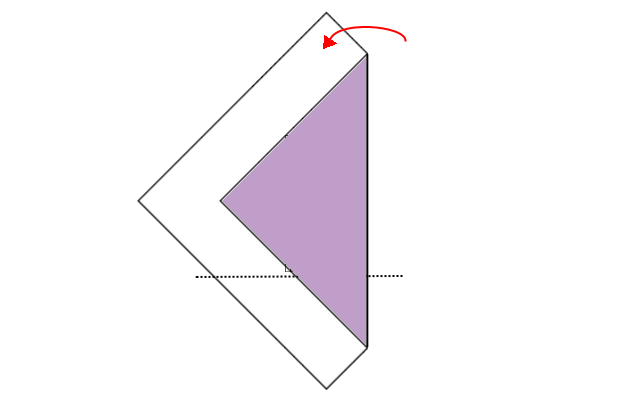

| 係の人から花の部分が自分から見て右側になるよう両手で受け取る。 |  |

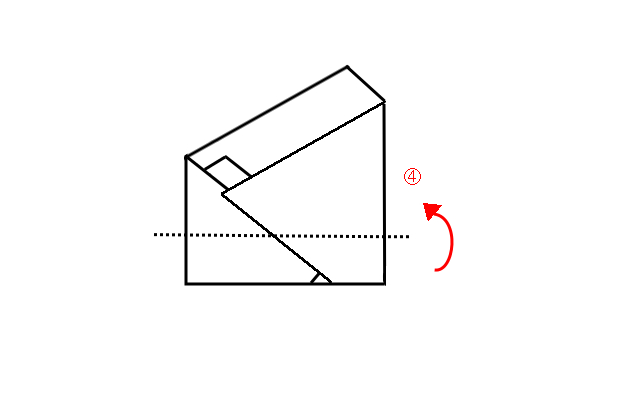

| 遺影を仰いで一礼し、根本が祭壇に向くよう右回りに90度回します。 |  |

| 左手の甲を下に向け、右手で支えるようにして献花台へ添える。 軽く頭を下げ黙礼し、その後、深く一礼して数歩下がり遺族に一礼します。 |  |

香典の包み方

香典とは

香典は、故人に香をお供えする代わりに、現金を包むという意味があります。つまり香典は、死者の霊を供養するお香料という事になります。

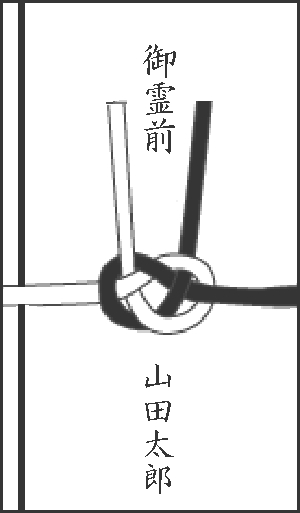

香典の書き方

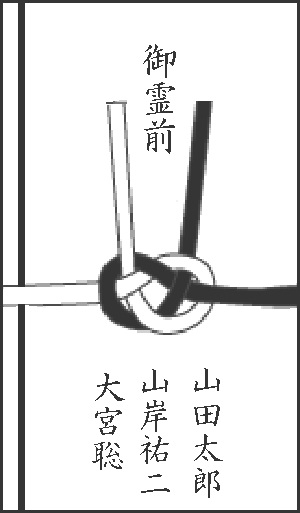

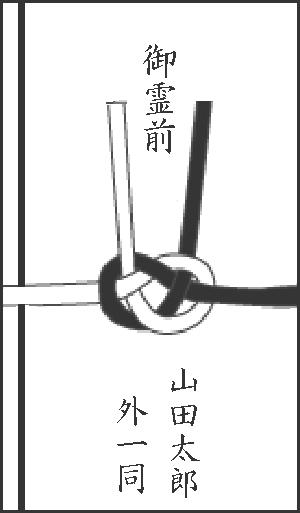

まず表書きは仏式では「御香典」「御香料」などで、キリスト教では「御花料」などを使います。「御霊前」は共通で使え便利ですが、浄土真宗のみ「御仏前」とします。下段には会葬者のフルネームを書きます。中央部に薄墨で書き、ボールペンは使用してはいけません。

弔事の水引の結び方は「不幸が二度と無いように」という意味で、ほどけない「結び切り」か「あわじ結び」にし、のしはつけません。水引の数は5本、7本など奇数にし、本数が多いほどより丁寧であるという事になります。一般的に仏式では黒白か双銀(銀一色)、神式では黒白か双白(白一色)が使われます。キリスト教式では水引は使用しません。

連名といって2、3人で香典を出す場合は、全員の名前を目上の順で右側から書きます。4人以上の場合は、代表者名を書き隣に「外一同」と添えます。そして半紙や白い便箋に全員の氏名住所を書き中にいれます。この時も目上の人から順に右から書きます。

中袋には氏名、住所、金額を書きます。これは遺族が香典整理をする時に使用します。お札は向きを揃えて人物が書かれている表側を、中袋の裏側に来るように入れます。新札を包むのは失礼に当たり、新札しかない場合は折り目をつけて入れます。

香典を自分で包む

今は市販の香典袋を使う事が多くなりましたが、金額が高額な場合には高級和紙を使って包みます。

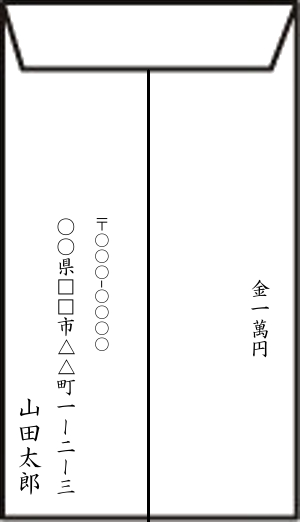

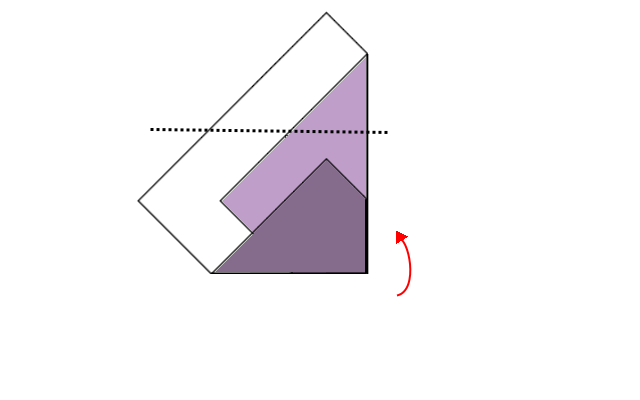

| 左側から3~4cmずらし、手前の紙を上から被せるように折ります。そして左側の紙を右へ折ります。 |  |

| 右側の紙を左に折ります。 |  |

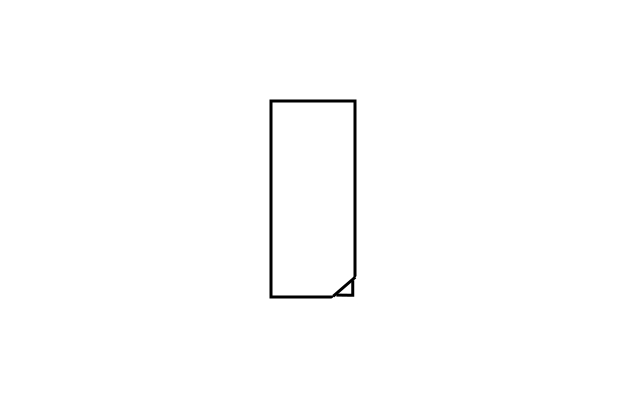

| 下から上に折ってお札を巻き込みます。 |  |

| 最後まで巻き込んだら縦にして、正面から見て三角形が右下にくるようにします。 |  |

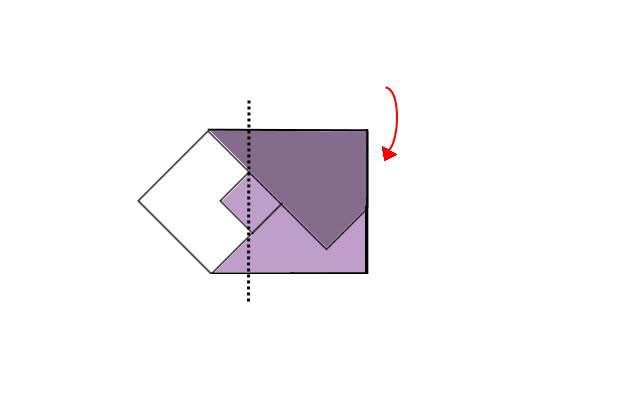

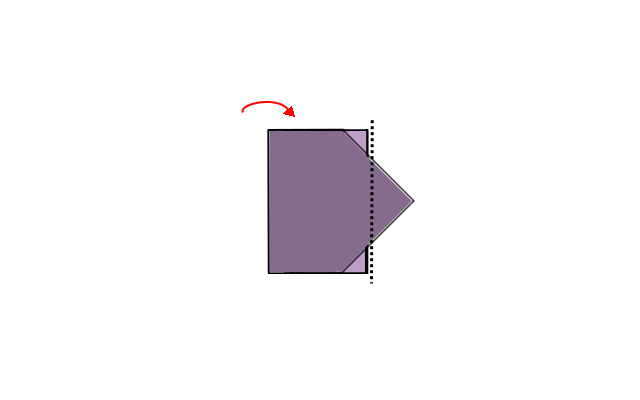

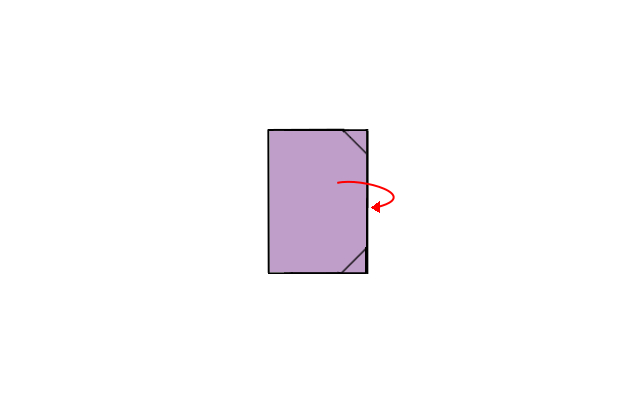

表包みの折り方は以下です。

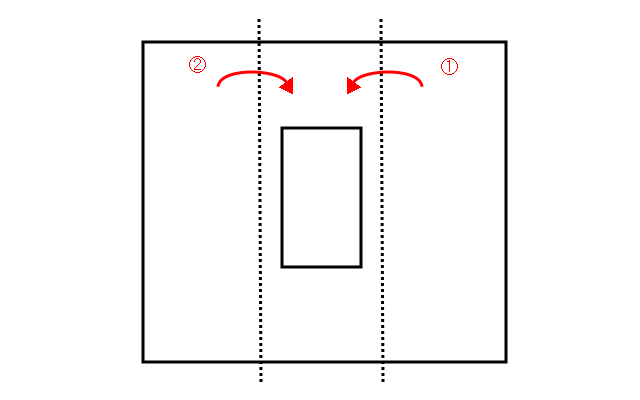

| 内包みを奉書に乗せ、右側から折り、次に左側を折ります。 |  |

| 次に下側から折り返します。最後に上側を下側に被せるように折ります。 |  |

ふくさの包み方

香典は裸で持つのではなく、ふくさに包んで持ちます。弔事では黒や紺、灰色、紫など地味な色を用います。

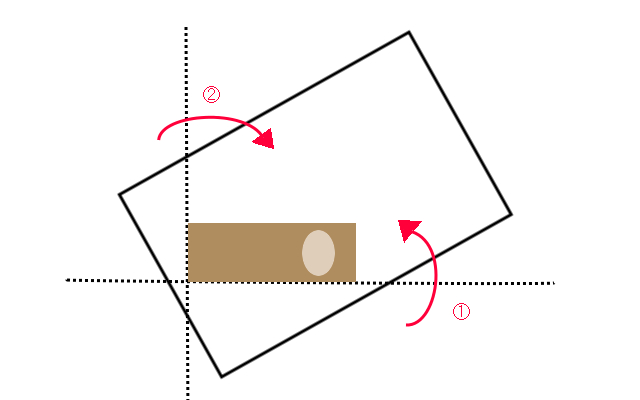

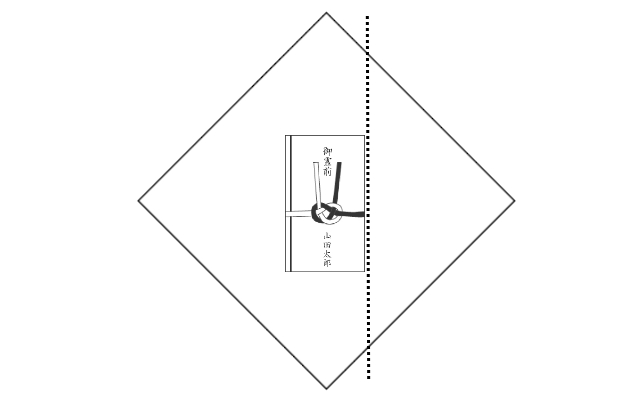

| 左につめが来るようふくさを菱形に置き、中央に香典袋を置きます。 |  |

| まず右側を折ります。 |  |

| 次に下を折ります。 |  |

| 上を折ります。 |  |

| 左側を折ります。 |  |

| 最後につめを右側にして包みます。 |  |

香典に包む金額

一般的に香典の金額は、故人との生前の関係に応じて決まります。また弔問する人の社会的地位や経済力、喪家の格式や葬儀の規模によっても変わります。同じ上司や部下であっても親しさにより違うでしょうし、両親も同居別居で違ってきます。下は一般的な香典額の目安です。

| 自分との関係 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 自分の年齢 | |||||

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |

| 祖父母 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | |

| 親 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |

| 兄弟姉妹 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |

| 叔父叔母 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |

| 上記以外の親戚 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |

| 職場関係 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |

| 勤務先社員の家族 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 友人、その家族 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

| 隣人、近所 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |

コメント