遺言とは

遺言を書く事のメリット

遺言とは、故人が死後に自らの財産に関する相続を記した書面のこと。遺産相続は遺書が無い場合、法律により相続方法が規定されていますが、「遺言による相続は法定相続に優先する」のが原則です。

遺言を残すメリットは以下。

相続人を選定出来る

遺言が無い場合、法定相続に従って「法定相続人」に遺産が分配されますが、遺言書を書けば法定相続人以外の人物に、自らの遺産を分配する事が可能になります。例として内縁の妻(夫)、事実上の養子、子や孫の配偶者、お世話になった人々、慈善団体への寄付などです。

遺産相続争いの防止

遺言書がある場合は、法律によってそちらが優先されます。あらかじめ遺産分与を決めておけば、後々の相続人達による争い、場合によっては法廷まで持ち込まれるようなトラブルを避けられます。

遺言で残せる物

遺言に書きさえすれば、何かもその通りになるわけではありません。法的に効力を持つ物は以下です。

| 身分に関するもの | 法的に婚姻関係の無い男女の子の認知、未成年者の後見人の指定。 |

|---|---|

| 財産の処分に関する事 | 残された財産の贈与、寄付、管理・運用の指定など。 |

| 相続に関する事 | 遺産の相続の指定、遺産分与の指定などの委託、遺産分割の禁止など。 |

遺言を残すべき人

自分が遺言を残した方がいいかどうかは、以下の項目を読んで考えてみて下さい。

- 法定相続人以外に残したい

- 財産が多い

- 事業を継がせたい人物がいる

- 認知している子供がいる

- 認知していない子供がいる

- 婚姻届を出していない夫婦

- 先妻の子と後妻の子がいる

- 子供のいない夫婦

遺言書の書き方

遺言の種類と方式

遺言書と一口に言ってもいくつか種類があります。

普通方式

一般的な遺言書で、健康に暮らしている人が作成します。

特別方式

緊急時に作成する遺言書です。

大別すると上記の2つがあります。それぞれ書き方が違うため気を付けて下さい。

| 遺言書 | ||||||

| 普通方式 | 特別方式 | |||||

| 自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 | 危急時遺言(臨終遺言) | 隔絶地遺言 | ||

| 難船危急時遺言 | 一般危急時遺言 | 伝染病隔絶地遺言 | 船舶隔絶地遺言 | |||

普通方式の遺言書

一般的に遺言書を書くというと「普通方式」の遺言書を指します。普通方式の遺言には「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3つがあります。

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書とは、証人を立てる必要もなく、最も簡単に書く事が出来る遺言書です。遺言者が全文自筆で書き、日付を記入、署名、捺印します。パソコンやタイプライターを使って書かれた物は無効になるため注意が必要で、用紙、筆記用具の制限はありません。

封を開ける際や効力を発揮させるためには、家庭裁判所の検認が必要となります。

| メリット | 費用が少なくてすむ 証人が不要 作り直しが容易 遺言内容を秘密に出来る |

|---|---|

| デメリット | 記述方式の不備で無効になるリスクがある<br />未発見、変造のリスクがある |

| 証人の有無 | 不要 |

| 署名・押印 | 両方必要 |

| 封印 | 不要 |

| 保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人等 |

| 家庭裁判所の検認 | 必要 |

| 作成費用 | 公的なものは無い |

| 難度 | 簡単 |

公正証書遺言書

公正証書遺言書とは、公証役場で証人立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書です。遺言書は公証役場で20年間保管し、紛失、変造の心配をしなくてすみます。

作成には費用が掛かり、公証人の他に2人の証人が必要となります。

| メリット | 公証人が作成するため有効な遺言を作成出来る 紛失しても再発行してもらえる |

|---|---|

| デメリット | 煩雑で面倒 費用が掛かる |

| 証人の有無 | 2人以上必要 |

| 署名・押印 | 本人、証人、公証人の署名、実印が必要 |

| 封印 | 不要 |

| 保管 | 原本は公証役場、正本と謄本は本人などが保管 |

| 家庭裁判所の検認 | 不要 |

| 作成費用 | 公証役場手数料16,000円~ 証人依頼代 |

| 難度 | 難しい |

秘密証書遺言書

秘密証書遺言書とは、遺言書の内容は秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらう遺言書の事です。

遺言者が自ら作成した遺言書を公証人に持っていき、内容は伝えないまま、その存在を確認してもらいます。公正証書遺言書のように存在を証明してもらえ、且つ内容が人に知られずにすみます。生前、遺言内容が元でトラブルが起きそうな内容の場合に有効となる方式です。

遺言者が作成した遺言書の封印に署名、押印し、公証人と2人以上の証人に提出して、自分の遺言書である事を告げて署名、押印をもらいます。秘密証書遺言書は公正証書遺言書と比べて、公証役場で作成する点は同じですが、内容を公証人が確認出来ないため、書き方に不備があると無効になる可能性があります。自筆証書遺言書とは違い、自筆、代筆、パソコンで作成しても構いません。署名は自筆でなくてはなりません。

| メリット | 遺言内容を秘密にして作成出来る 公証役場に提出するため作成日が特定可能 |

|---|---|

| デメリット | 記述方式の不備で無効になるリスクがある 未発見、変造のリスクがある 証人の立ち会いが必要 |

| 証人の有無 | 2人以上必要 |

| 署名・押印 | 本人の封印に署名、押印が必要 証人、公証人は封書に署名、押印が必要 |

| 封印 | 必要 |

| 保管 | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人等 |

| 家庭裁判所の検認 | 必要 |

| 作成費用 | 公証役場手数料11,000円 証人依頼代 |

| 難度 | やや難しい |

特別方式の遺言書

特別方式の遺言書は、病気や事故などで死期が迫っている場合や、船舶や感染症病棟内など隔離された所にいる場合などに適用される方式です。

特別方式で書かれた遺言書は、その後、普通方式の遺言書を作成出来る状態になり、6ヶ月以上生存している場合、その遺言は無効となります。

| 特別方式の遺言 | 内容 | 証人 |

|---|---|---|

| 一般危急時遺言 | 疾病その他の事由により、死期が迫った人が作成する遺言書。 | 3人以上必要 |

| 難船危急時遺言 | 船舶遭難の場合、船舶中に死が迫っている人が作成する遺言書。 | |

| 伝染病隔絶地遺言 | 伝染病で交通手段の絶たれている人が作成する遺言書。 | |

| 船舶隔絶地遺言 | 船舶内にいる人が作成する遺言書。 |

証人の資格のある人

自筆証書遺言書以外の遺言では、作成において証人が必要になります。証人はどんな人でもなれるわけではなく、法律で定められた条件があります。

以下が証人になれない人です。

- 未成年者

- 遺言内容に利害を有し、自分に有利になるよう誘導する恐れのある人

- 公証人の配偶者、四親等内の親族および雇用人

これらの人々が立ち会って作成された遺言は、全て無効になるため気を付けて下さい。

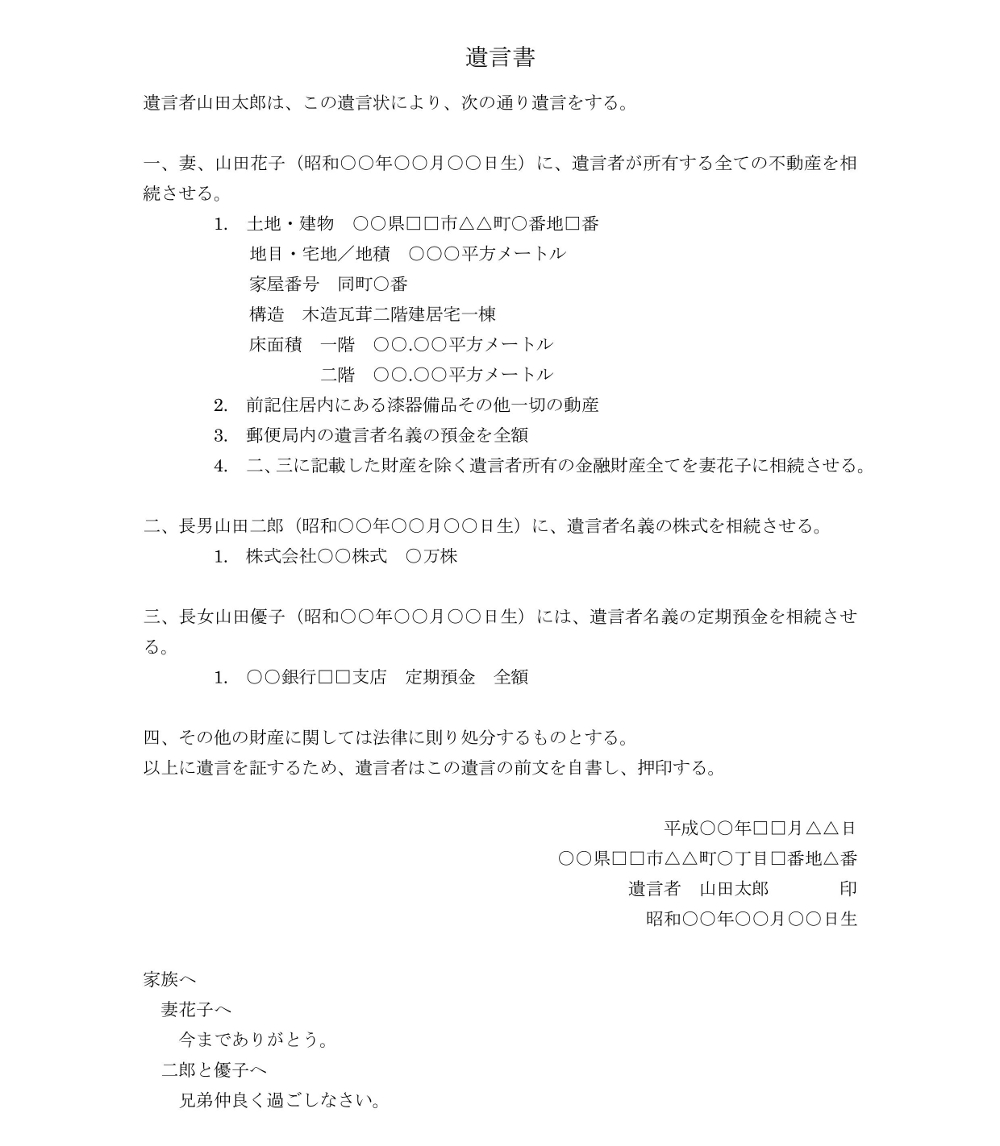

自筆証書遺言書の書き方

ここでは、最も一般的な自筆証書遺言書の書き方を紹介します。用意する物は紙、筆記用具(万年筆、ボールペン等)、印鑑です。用紙に指定はないため何でも構いません。書式も縦書き、横書きどちらでも大丈夫です。一般的な遺言書の構成は以下になります。

- 表題

- 遺言である事が分かる前文

- 土地や建物の相続方法

- 預貯金の相続方法

- その他、資産の相続方法

- 諸条件の指定

- 遺言執行者の指定

- 日付

- 遺言者の住所、氏名、押印

- 追記

下図が遺言書のサンプルです。

作成後に遺言内容を変更したい場合は、いつでも行えます。遺言を全て取り消したい時は、単に以前の物を破り捨て、新しく作成します。遺言は新しい日付の物が効力を持つため、内容の異なる新たな遺言書を日付を入れて作成しても構いません。その時、「平成○年□月△日作成の遺言は全部取消す」といった文言を入れる場合もあります。

一部を変更、取り消す場合は、訂正したい箇所を二本線で消し、横に新たな文言を記入します。さらに、訂正個所に押印し、欄外に「○行目、○字削除、○字加入」と記載し、署名します。間違えやすいため新たに作成する方が無難でしょう。

遺言書のトラブル

後から遺言書が見つかった場合

もし、遺言者が亡くなってから遺言書が見つかった時は、まず封印の有無を確かめましょう。封印が有る遺言書は勝手に開けてはいけません。勝手に開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられます。封印が無い物はその場で開封しても構いません。

見つかった遺言書が「公正証書遺言書」以外であれば、直ちに家庭裁判所に提出(検認申立手続き)します。これは封印の有無は関係ありません。裁判所では、相続人または代理人の立ち会いのもと、開封し法的効力のある遺言書かどうか確かめます。検認申立手続きは、遺言書の発見者、もしくは保管者が行います。

検認が必要となるのは「自筆証書遺言書」と「秘密証書遺言書」になります。「公正証書遺言書」は作成段階で裁判所の検認を受けていますので、検認の必要はありません。

検認が必要であるにも関わらず、故意に検認を行わなかった場合は相続人失格となり、相続権が剥奪されます。遺言書を発見した相続人が、内容を自分の良いように削除、書き換え、隠蔽などを行った場合は、相続権の剥奪と共に刑事責任を問われる事もあります。

遺言書が複数見つかった場合は、日付の新古に関わらず、全ての遺言書を裁判所に提出しなければなりません。

検認申立手続きの流れ

| 検認の申し立て | 申立書に記入し、必要書類を揃え裁判所に提出する。 |

|---|---|

| 検認期日の通知 | 提出後、裁判所から検認日が相続人全員に通知される。立ち会うかどうかは自由です。 |

| 検認 | 相続人立ち会いのもと、検認が行われます。 |

| 検認済みの通知 | 検認に立ち会わなかった人達に「検認済通知書」が郵送されます。 |

| 検認済証明書 | 検認後、申立人は「検認済証明書」を申請します。相続登記、銀行手続きに必要になります。 |

| 遺言書の返還 | 全てが終わると遺言書が申立人に返還されます。 |

全ての子が相続を放棄してしまった

父と母と息子一人の家庭があり、父が他界してしまったとします。息子は安定した生活を送っていたため、全額を母親に相続させたいと思い相続を放棄しました。この場合、残りの相続人が母親一人であれば、希望通りに全額が母親に相続されますが、もし、父親に親や兄弟がいるとなれば話は別です。

民法の規定では、相続人となれるのは「配偶者」と「子」ですが、子が全員相続を放棄した場合、次の候補として故人の”親”が相続権を持つのです。すでに親が他界している場合は、故人の”兄弟姉妹”が相続人になります。もし、兄弟が3人いるとすれば、本来全てを相続させたかった母親と残り3人の兄弟達で遺産を相続する事になります。法定相続人の優先順位はしっかり頭に入れておきましょう。

家は自分名義にしておく

よくある話として夫に先立たれた妻が、夫の死後、自宅の名義を夫から息子(長男)名義に変更する場合があります。この時、息子までも亡くなったらどうなるでしょうか?

息子が独身であれば、自宅は母親が相続します。しかし、息子が結婚しているなら法定相続分は息子の妻が3分の2、母親が3分の1となります。さらに、子供もいる場合は相続権を持つのは妻と子だけとなり、母親に相続権は発生しません。

もし、母親と嫁が犬猿の仲だったりすれば、嫁から家を追い出される事も起こりうるでしょう。万が一の事も考えて、子供ではなく自分名義にしておく事が賢明です。

相続放棄が出来ていなかった

相続というのは金銭や土地などだけでなく、生前、故人が抱えていた借金も引き継ぐ事になります。借金を相続したくない場合は、財産放棄する事で金銭も相続出来なくなりますが、借金も相続せずにすみます。しかし、後になって知らなかった借金が出てきて、それを自分が相続していたというケースがあります。

財産放棄は家庭裁判所に行き、所定の手続きを行う必要があります。これは相続放棄の手続きを忘れていたり、知らなかったりして起こる問題です。故人が借金を抱えていた場合は、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に出向き、確実に手続きを完了させるようにしましょう。

内縁関係にある場合の遺産相続

天涯孤独の男性Aさんと一緒に暮らす、内縁の妻B子さんがいて、Aさんが急死したとします。民法上B子さんに相続権は無いため、相続を諦める場合があります。

身寄りのない人が遺言を残さず亡くなった場合、遺産は「相続人の不存在」扱いになり、「特別縁故者」の申請が可能になります。特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた人、長年一緒に生活してきた内縁の妻や夫、事実上の養子などの事です。

自分が特別縁故者である場合には財産の一部、あるいは全部を請求する事が出来ますので、忘れないようにしましょう。特別縁故者から3ヶ月以内に請求が無い場合には、財産は全て国庫に入る事になっています。

相続とは?

相続は預貯金や不動産だけではない

故人が死亡したと同時に故人は「被相続人」となり、その財産は「遺産」となり、遺産を受け取る人は「相続人」となります。相続と聞くと銀行預金や不動産といったプラスの資産をイメージしがちですが、被相続人の財産全てを引き継ぐものであり、財産の中には借金、債務、損害賠償などといった、マイナスの財産も含まれます。

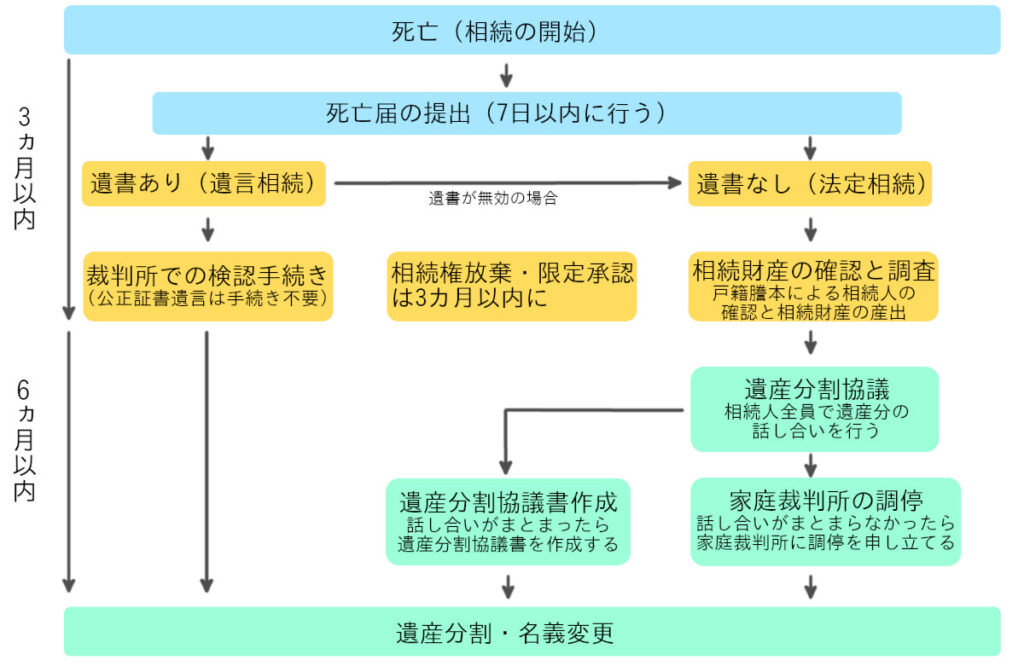

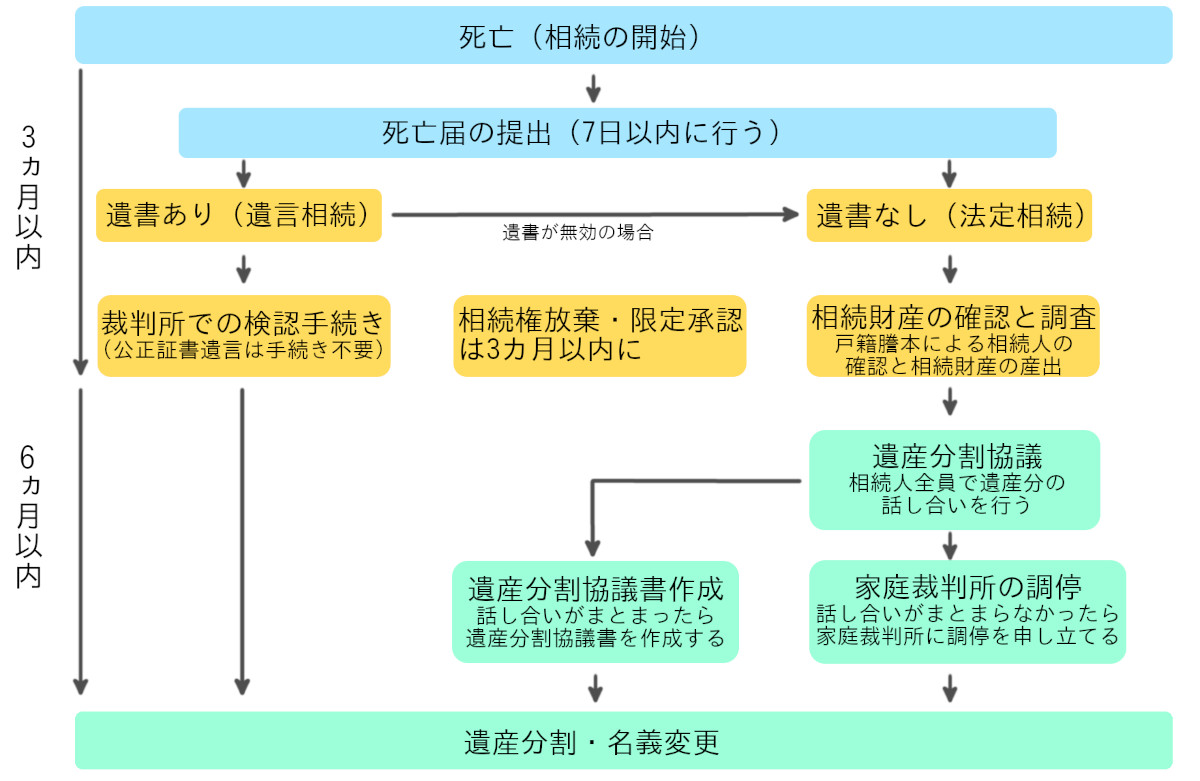

もし、マイナスの財産がプラスの財産を超えているような場合は、相続放棄する事によって遺産の相続を拒否する事も出来ます。相続権放棄・限定承認は3ヶ月以内に行います。

遺言の有無を確かめる

遺言が無い場合は、民法で定められた法定相続によって相続比率が決まります。しかし、遺言がある場合は、遺言内容の方が優先されるため、最初に被相続人が遺言を残しているかどうかを確認する事が必要になります。

法定相続人とは、「配偶者相続人」「血族相続人」を指し、その範囲は以下です。

1.配偶者

婚姻届を出している夫、または妻

2.子

実子、養子、認知された子

3.胎児

胎内の子供

4.直系の尊属

子供がいない場合は、配偶者と父母(父母が死亡している時は祖父母)

5.兄弟姉妹

子、父、母がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹。配偶者もいない時は兄弟姉妹

相続割合は以下となっています。

| 配偶者だけの場合 | 配偶者のみ全財産 |

|---|---|

| 子供がいる場合 | 配偶者:1/2 子:1/2÷人数 |

| 子供がいない場合 | 配偶者:2/3 直系尊属(親・祖父母):1/3÷人数 |

| 子・直系尊属がいない場合 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4÷人数 |

相続手続きの大まかな流れは以下です。

相続税がかかる場合、または配偶者控除を受ける場合などには申告が必要。申告は10ヵ月以内です。

相続方法の種類

相続人は、必ず遺産を相続しなければならない義務はありません。相続するかどうか選択する事ができ、選択方法は以下の3つです。

| 単純承認 | 被相続人の遺産、預貯金や不動産から借金、債務など、全て相続する方法です。被相続人の死亡後3ヶ月以内に何の手続きも行わなければ、自動的に単純承認とみなされます。 |

|---|---|

| 限定承認 | プラスの財産もあるが、マイナスの財産もあるケースで、借金を経済的価値のある財産から返済し、残った財産を相続する方法です。 |

| 相続放棄 | 遺産がプラス部分よりもマイナス部分が上回っており辞退したい場合や、別の人に遺産を渡したい場合などに選択します。相続放棄は各相続人が家庭裁判所に個別に申請します。期限は3ヶ月以内です。 |

遺産分割の方法

遺産には様々な種類があり、お金などは簡単に分割出来ますが、中には分割の難しいものもあります。相続人が一人であれば問題ありませんが、複数の場合は全員でどのように分割するのか話し合いましょう。話し合いに相続人が一人でも欠けていた場合は、決まった遺産分割が無効になるため注意が必要です。

遺産分割には以下があります。

| 現物分割 | 不動産は配偶者に、預金は長男に、有価証券は長女に、などというように遺産そのものを現物で分ける方法です。 |

|---|---|

| 換価分割(かんかぶんかつ) | 残された遺産をお金に代えて、そのお金を分ける方法です。分割してしまうと価値の低下が生じる場合などに有効です。 |

| 代償分割 | 特定の人だけが遺産を相続し、他の相続人には相応の金銭を支払う方法です。例えば、長男が不動産を全て相続し、次男や長女には500万円づつ支払うといった形です。 |

相続人が行方不明、未成年

遺産分割は、話し合いに全ての相続人が参加していなけらばならず、一人でも欠けていれば無効になってしまいます。しかし、相続人の中に連絡が取れない人、行方不明の人がいた場合はどうすればよいでしょうか。

こういったケースでは、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらう必要があります。また、相続人が未成年であったり、胎児であったりする場合には、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。これらの手続きを行わずに決められた遺産分割は、無効となるので注意しましょう。

相続の対象になる財産

以下が、相続の対象になる主な財産のリストです。

| 不動産 | 宅地、農地、山林、さらに駐車場などの土地。 居宅、店舗などの建物。建設途中のものも含まれます。 借地権、借家権、抵当権などの権利。 |

|---|---|

| 預貯金 | 銀行、郵便局などに預けられているお金。 |

| 有価証券 | 株、債券(国債、社債など)。手形や小切手なども含まれます。 |

| 債権 | 家賃、駐車場代などの地代。 |

| 生命保険、損害保険など | 被相続人が受取人となっている各種保険類。 |

| 無体財産権 | 著作権、特許権、商標権といった知的財産権、その他です。 |

| 宝石、美術品、調度品など | 絵画、骨董品、宝石、家具などです。 |

| ペット | ペットは法律上物扱いとなり、固有財産扱いされます。 |

| 債務 | 金銭債務、連帯保証債務など。 |

コメント