葬儀・告別式の流れ

葬儀、告別式とは

葬儀とは、遺族や近親者が故人をあの世へ送り、成仏させるための儀式であり、告別式は生前、故人と交流のあった人達が、故人に最後の別れを告げる儀式です。

元々は葬儀→火葬→告別式という順番で行われていましたが、昔と違い、今は会葬者全員が火葬場まで行かなくなったので、そのまま葬儀→告別式と続けて行われるのが、一般的になりました。

会葬礼状と香典返し

告別式の後に「会葬礼状」「香典返し」を会葬者に渡します。

会葬礼状は本来、葬儀後に改めて送るものであり、香典返しも本来は四十九日の忌明けに送るものでしたが、現在では閉式後の出口で渡す事が多くなりました。会葬礼状は清めの塩とセットに渡すのが普通です。

香典返しの相場は、地域によって異なりますが、おおよそ受け取った香典金額の半分が目安となり、これを「半返し」と言います。もし1万円の香典を受けたら、香典返しでは5000円相当の品を贈る事になります。

その日に渡す香典返しを「即日返し」と呼びます。普通の香典返しは受け取った香典の金額によって用意する品を決めますが、即日返しの場合、受け取った香典の金額に関わらず、一律の金額の品をお返しします。一律で良いため分かり易く、葬儀社から手配する事も出来るため、選択する人が多くなっています。

即日返しの相場は2,500~3,000円と言われており、1万円を超える高額な香典を受けた人には、後日もう一度、香典返しを送ります。

葬儀の流れ

葬儀の流れを以下です。

| 参列者着席 | 喪主、遺族、親族は定刻の10分前には席についておく。その後、世話役、一般会葬者が席につく。 |

|---|---|

| 僧侶の入場 | 参列者全員が集まったら、世話役が僧侶を呼びに行く。僧侶が入って来たら、一同起立するか、黙礼するようにする。 |

| 開式の辞 | 司会者が葬儀の開式の旨、挨拶を行う。 |

| 読経 | 僧侶による読経が行われます。30~40分位。この時、引導が渡されます。引導とは死者を悟りの世界へ導く事を言い、葬儀に参加する僧侶で最も位の高い「導師」がこれを行います。葬儀ではこの「引導を渡す」のが最も重要な部分です。方法は宗派ごとに異なっています。 |

| 弔辞の拝受、弔電の紹介 | 弔辞を依頼した人物から弔辞を賜る。さらに届いた弔電を司会者が紹介する。紹介は数人分で、後は氏名のみ読み上げるか、届いた枚数を紹介する。 |

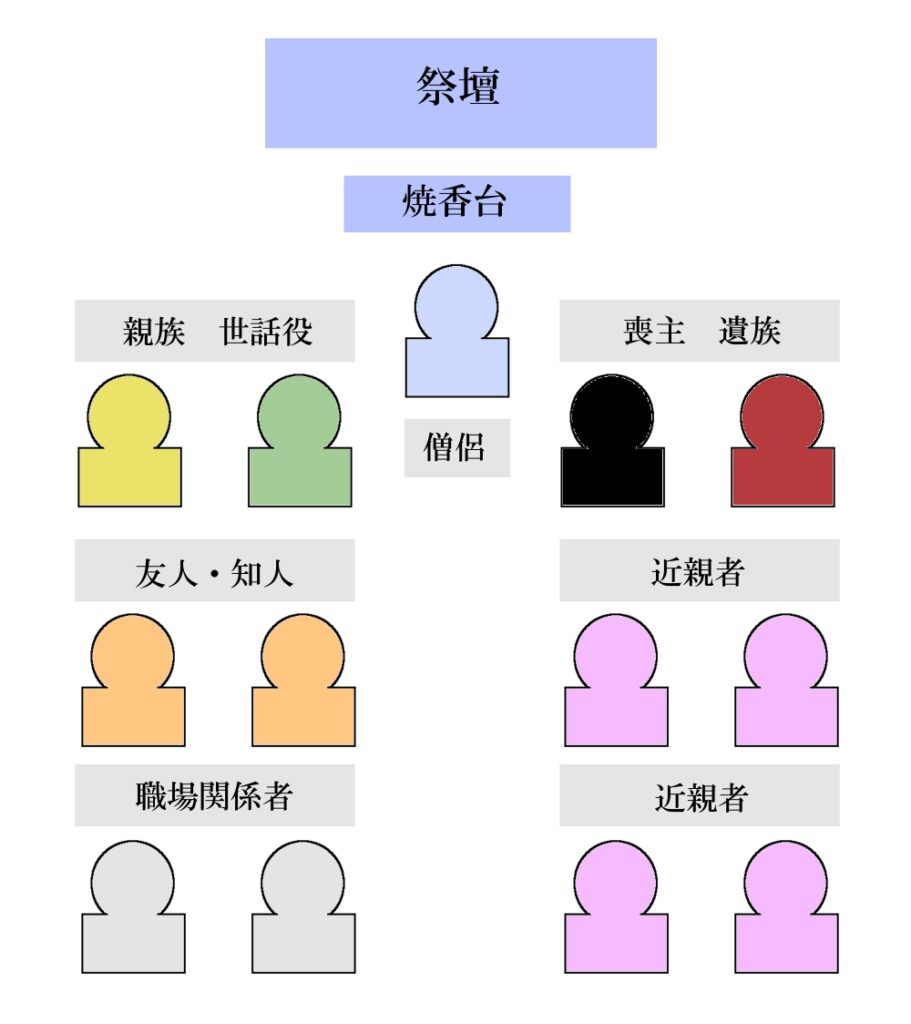

| 焼香 | 僧侶の焼香後、読経のうちに僧侶もしくは司会者の合図で、喪主から席次の順に焼香をあげる。 焼香の順番は血縁の深い順になります。 1.喪主(妻、息子、娘) 2.姓の変わらない子供 3.姓の変わった子供 4.夫の両親 5.妻の両親 6.孫 7.夫の兄弟姉妹 8.妻の兄弟姉妹 9.夫の伯父、伯母 10.夫の叔父、叔母 |

| 閉式の辞 | 司会者が葬儀の終わりを告げます。この時、喪主と遺族は起立します。一般的にはこのまま告別式へ入ります。 |

告別式の流れ

告別式の流れが以下です。

| 僧侶の入場 | 葬儀終了後、一度僧侶は退出しているため、改めて入場します。 |

|---|---|

| 開式の辞 | 司会者が開式の挨拶を行う。 |

| 一般会葬者の焼香 | 一般会葬者が焼香を行います。この時、遺族は会葬者の側を向き、焼香を済ませた会葬者に黙礼を行います。 |

| 僧侶の退場 | 会葬者の焼香が終わると、僧侶は控え室に退場します。 |

| 喪主の挨拶 | 喪主(遺族代表などの場合もある)が会葬者に対し、会葬の礼などの挨拶を行います。 |

| 閉式の辞 | 司会者により閉式の辞が述べられ、告別式は終了となる。その後、出棺の準備へ移行していく。 |

返礼品の用意

返礼品とは、訪れてくれた弔問客に対し、感謝の意を込めて渡す品物の事です。

返礼品には3種類あり、通夜ぶるまいには出席しない人に渡す「通夜返礼品」、香典を貰った人に渡す「香典返し」、香典の有無に関わらず全ての人に渡す「会葬返礼品」があります。

返礼品にも金額や渡す品物の相場があります。返礼品に使う金額は、通常1000円程度。品物ではお茶、お酒、海苔、砂糖、商品券やプリペイドカードといった、誰が貰っても困らない物が多いようです。返戻品は通常、葬儀社に依頼して用意させます。

神式の葬場祭の流れ

神式での仏式葬儀に相当するのが「葬場祭(そうじょうさい)」です。葬場祭は告別式と共に行われます。

神道の葬儀なので神社で行うイメージがありますが、神道では死は忌み嫌うものとして神社では行いません。公営・民間の式場や寺院の貸式場で行います。

| 手水の儀 | ひしゃくで水をすくい、左手、右手の順で手を清めます。その後、左手で水を受け、口に含みすすぎます。 |

|---|---|

| 開式の儀 | 司会者が葬場祭の挨拶を行います。 |

| 修祓の儀(しゅうばつのぎ) | 斎主が葬儀場と参加者一同を祓い清めます。参加者は全員起立し、深く頭を下げそれを受けます。 |

| 奉幣(ほうへい)、献饌(けんせん)の儀 | 楽員による奏楽が奏でられ、代表者が神饌(しんせん・神に献上する食べ物)と幣帛(へいはく・神饌以外の神に奉献する物)を供えます。 |

| 喪主による祭詞奏上 | 喪主が故人の死を悼むとともに、生前の略歴、業績、人となりなどを語ります。 |

| 伶人による誄歌奏楽(るいかそうがく) | 伶人(れいじん・演奏者、楽員)が、故人を偲ぶ奏楽を奏でます。 |

| 弔辞の拝受、弔電の拝読 | 参列者代表により、弔辞が読み上げられます。さらに参列出来ない人の弔電を読み上げます。 |

| 玉串奉奠(たまぐしほうてん) | 喪主が拝礼した後、玉串を捧げます。玉串奉奠は仏式葬儀の焼香にあたります。 玉串奉奠では礼拝が行われますが、この時の作法は通常の神道での作法とは異なります。拍手の際は音を出さなず叩く「忍手」で行い、玉串を捧げたら「二礼二拍手一礼」を行います。 やり方は、二回90度の礼をし、二回拍手し(忍手)、最後にもう一度90度の礼をします。終わったら喪主、遺族に一礼して席に戻りましょう。 |

| 神職者退場 | 神職が先に退場します。 |

| 閉式の辞 | 司会者により閉式の挨拶が行われます。 |

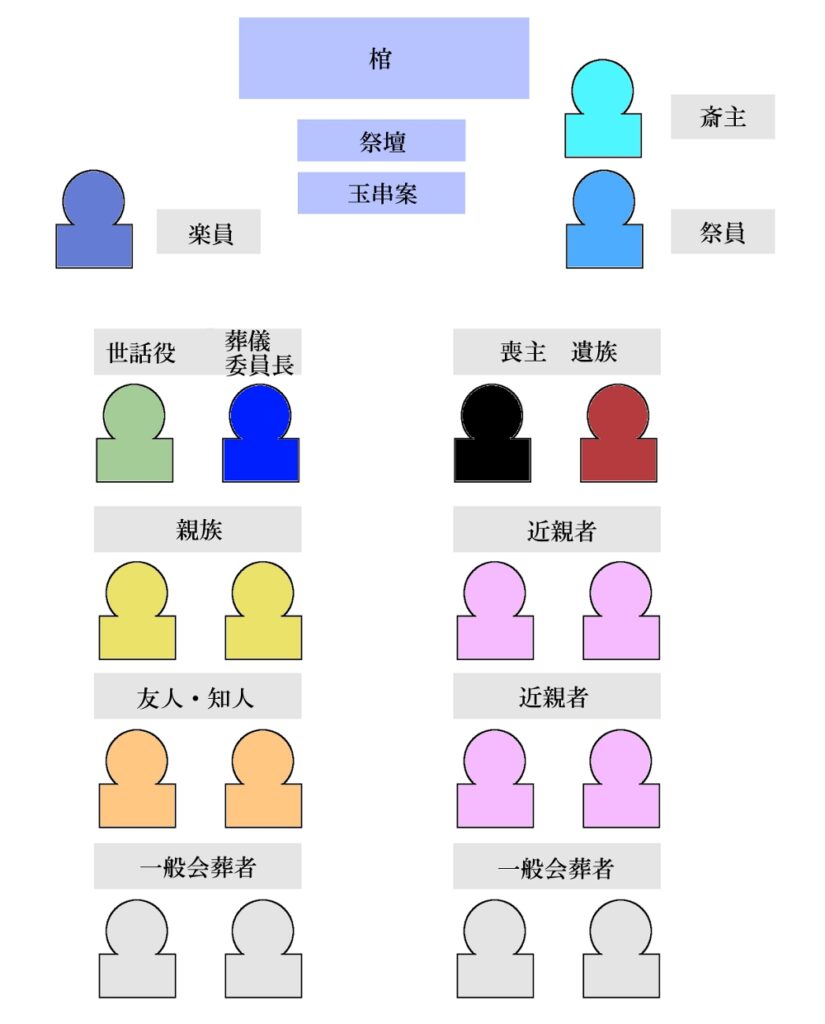

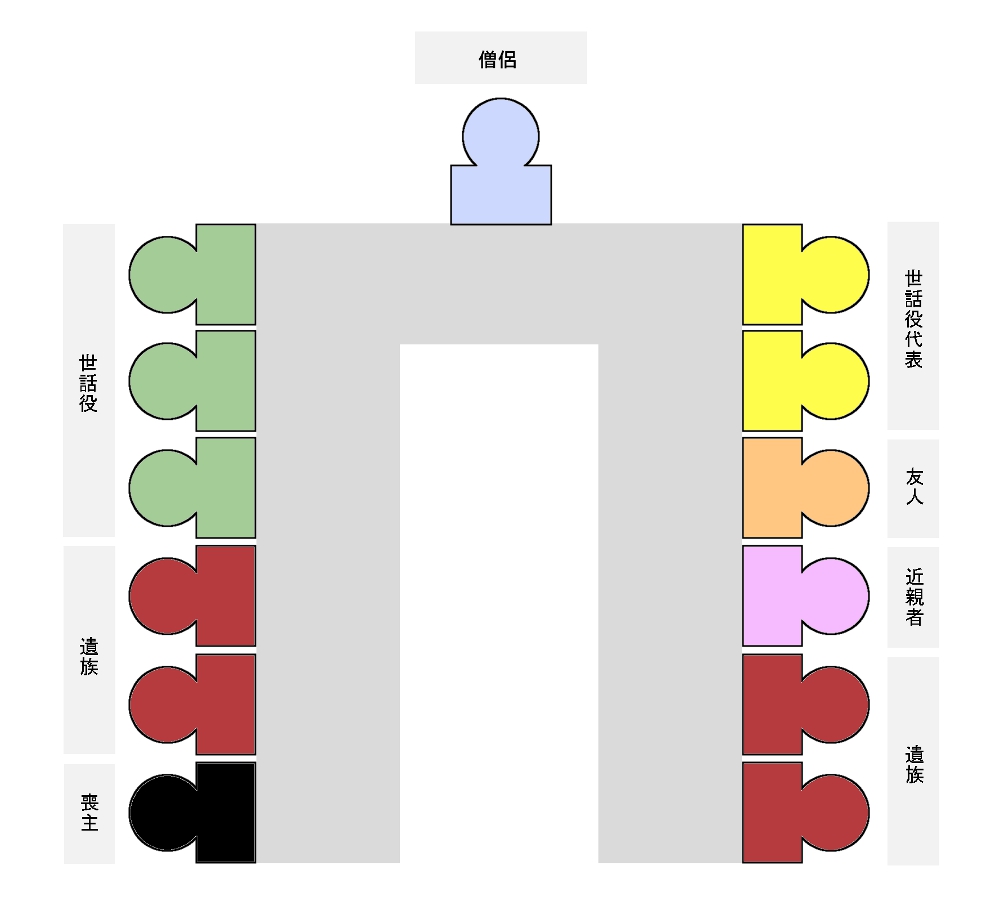

葬場祭の席次

席次は、祭壇を正面にして右側が喪主、遺族、近親者。左側は世話役、友人、知人の順になります。斎主、祭員、楽員の席は、遺族席よりも一段高く設定します。

カトリックの葬儀ミサ・告別式の流れ

カトリックの葬儀は故人が所属していた教会で行われます。カトリックでは、葬儀は故人の罪を神に詫び、許しを請い、永遠の安息を得られるよう祈る意味で行われます。

カトリックでは前夜祭である「通夜の集い」後、「葬儀のミサ」が行われ、次いで「告別式」が行われます。

葬儀ミサ

| 入堂式 | 入祭の歌が演奏され司祭となる神父が香と聖水を持つ奉仕者を従え入堂、参列者は起立して迎えます。その後に棺と遺族が入場し、棺は祭壇前に安置されます。 |

|---|---|

| 遺体への表敬 | 奉仕者が復活のロウソクから火を取り、祭壇のロウソクに点火します。そして棺を白布で覆い、棺に聖水を撒水し、献香します。献香とは神父が香を焚き、棺の周囲を回る事です。 |

| 祈りへの招き | 葬儀の趣旨を示し、復活の信仰を新たにして共に祈ることを勧める。 |

| 集会祈願 | 参列者より、死者のために共同で祈りを捧げます。 |

| 言葉の典礼 | 神父が聖書の朗読などを行い、聖歌斉唱、福音書朗読、神父の説教と続きます。 |

| 共同祈祷 | 司祭と参列者が交互に唱える祈り(場合により参列者は沈黙のうちに祈る)。 |

| 感謝の典礼 | 遺族が祭壇にパンとぶどう酒を捧げます。 次に、信徒が祭壇の前に出て神父から聖体(パン)を受ける聖体拝領を行います。 これは、故人が復活の神秘にあずかり、永遠の命を得るようにと祈る意味があり、葬儀の中で重要な儀式です。 |

告別式

| 神父による開式の言葉 | 聖歌斉唱し、開式の言葉が語られます。 |

|---|---|

| 聖歌斉唱 | 参列者一同で聖歌斉唱をします。 |

| 神父による言葉、棺への献花、撤水 | 神父が棺に向かって献花し、聖水を棺に撒水(さんすい)します。 |

| 告別の祈り | 神父により告別の祈りが捧げられます。 |

| 結びの祈り | 故人を神に委ね、復活の日を待ち望む祈り。 |

| 神父退場 | |

| 弔辞の拝受、弔電の紹介 | 弔辞の拝受、弔電の紹介を行います。 |

| 遺族代表の挨拶 | 喪主による感謝の挨拶が行われ、葬儀・告別式の終了となります。 |

| 一般参列者の献花と聖歌斉唱 | 聖歌合唱の中、献花を行ないます。 |

プロテスタントの葬儀の流れ

プロテスタントには宗派が多く、葬儀内容も変わってくるため事前の打ち合わせが必須です。葬儀社や教会などとしっかり話し合っておきましょう。

プロテスタントでは、死後、故人は天界に召され、神に仕えると考えているので、祈りはあくまで神に捧げられるものにであり、葬儀も神への感謝と遺族を慰めるために行います。つまり故人への呼びかけは行いません。

葬儀

| 前奏 | オルガン演奏が行われ、遺族、棺が入場します。一般会葬者は先に着席して待っています。しかし、葬儀前に棺を祭壇に安置しておく事も多いようです。 |

|---|---|

| 賛美歌の斉唱 | 参列者一同で選ばれた讃美歌を斉唱をします。 |

| 聖書朗読 | 招きの言葉。聖書に選ばれた箇所が読まれる。 |

| 祈祷 | 祈りが捧げられます。 |

| 賛美歌の斉唱 | もう一度、賛美歌を斉唱します。 |

| 故人略歴 | 故人の略歴が紹介されます。 |

| 牧師による葬儀の辞 | 牧師が説教、つまり聖書の教えを説きます。「式辞」と呼ばれる事もあります。 |

| 祈祷 | 牧師による祈祷が捧げられます。 |

| 弔辞の拝受、弔電の紹介 | 弔辞の拝受、弔電の紹介を行います。 |

| 賛美歌の斉唱 | ここでまた、賛美歌を斉唱します。 |

| 祝祷(しゅくとう) | 協会関係者による、遺族、参列者に対する祝福の祈り。この時、一同は起立して祝福を受けます。 |

| 後奏 | オルガン演奏の中、一同起立して黙祷し葬儀を終える。 |

| 遺族の挨拶 | 参列者に対する感謝を述べる。 |

| 告別の献花 | 最後に会葬者が献花を行い、祭壇を飾ります。 |

祭壇設置で気を付ける事

プロテスタントで祭壇を作る場合の注意点を紹介します。

- 遺影は中央ではなく、左右どちらかに寄せる。

- 棺は高い所には置かない。

- 供花を飾る時は名札を外す。

- 飾り付けの花は、十字架や聖餐台(せいさんだい)を隠さないようにする。

- 勲章、遺品の類は並べてはいけない

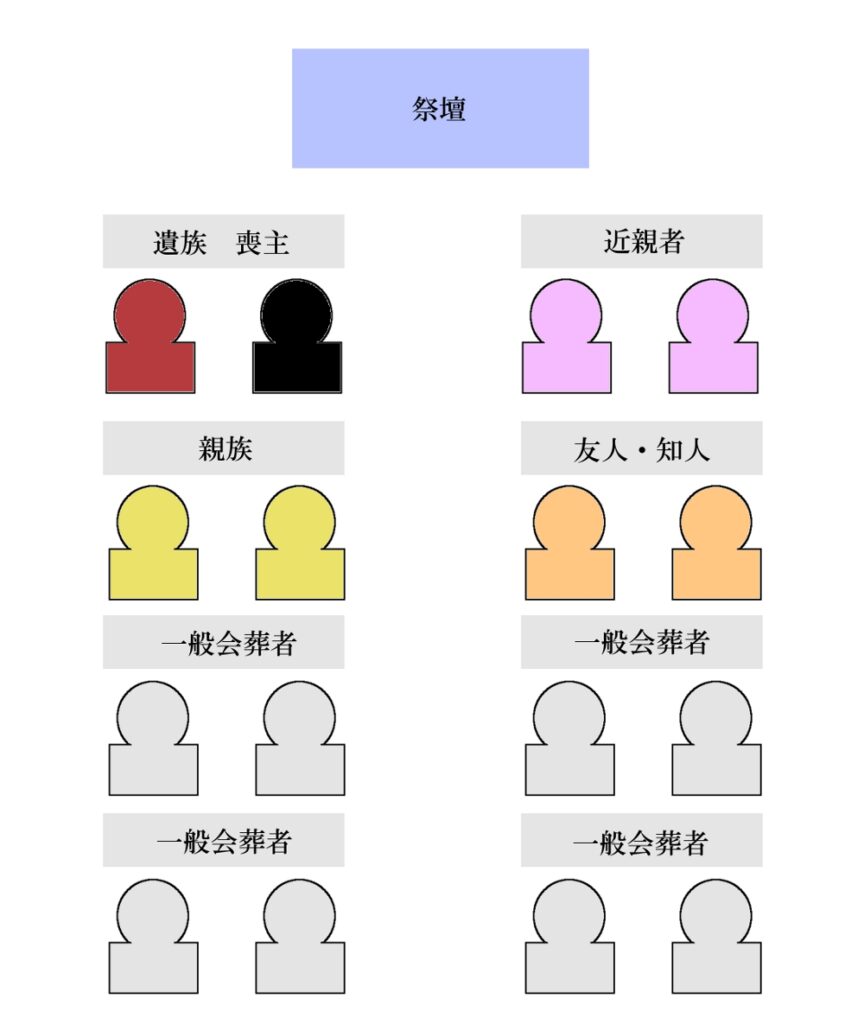

キリスト教式の席次

席次は、祭壇を正面にして右側が喪主、遺族、近親者。左側は世話役、友人、知人の順になります。斎主、祭員、楽員の席は、遺族席よりも一段高く設定します。

出棺の流れ

別れの儀

出棺に先立って、親族、会葬者による最後の別れの儀を行います。告別式終了後、近親者や友人により棺が祭壇から下ろされます。この時、頭が北を向くようにします。

棺の窓を開け、遺族、近親者、友人知人など、故人と縁の深い順に最後の対面をします。その際、祭壇や棺の周りに飾られている供花を遺体の周りに飾ります。花は葬儀担当者がおぼんに載せて準備、手渡してくれます。これを「別れ花」と呼びます。

別れ花を入れる際に、故人の愛用品を棺に入れる場合もありますが、金属製やガラス製の物は火葬の時に遺骨を傷つける恐れがあるため入れません。

釘打ちの儀式

別れが済むと「釘打ちの儀式」が行われます。打ち方は葬儀業者が金槌で半分打ち、その後に遺族が血縁の順にこぶし大の石で、軽く2回ずつ打ち、最後に葬儀業者が金槌で封じるのが一般的です。釘打ちの儀式は、三途の川を死者が無事に渡り、浄土へ辿り着くようにと願いを込めて行われます。

釘打ちは宗派や地域によっては行わない場合もあります。

出棺

釘打ちの儀式が終わったら、棺を霊柩車に運びます。運び手は近親者や友人など若い男性5~6人で行います。運び出す時は遺体の足側を前にし、霊柩車に納める時も同じく足側から納めます。

地域によっては死者の霊が戻って来るのを防ぐため、生前故人が使っていた茶碗を割るなどの風習もあるようです。

出棺の挨拶

出棺に先立ち、喪主もしくは遺族代表による挨拶が行われます。含ませるべきポイントは以下です。

- 自分と故人との関係

- 参列者に対するお礼

- 生前の故人との交友に対するお礼

- 今後、遺族に対する支援のお願い

挨拶が行われている間は、喪主の代理が位牌を持ち、それに次ぐ遺族が遺影を持ち、遺族全員が参列者の方を向いて並びます。喪主の挨拶が終わったら全員で深く一礼しましょう。

火葬場へ移動

出棺に関する儀式が全て終わったら、火葬場へ移動しますが、この時に同行するのは遺族、近親者の他、故人とごく親しい人が同行します。同行する人には予め伝えておきますが、その時になって同行を申し出る人がいれば一緒に行ってもらいましょう。

火葬場へ向かう時の車列は、霊柩車を先頭にします。霊柩車には棺と運転手と葬儀業者が乗ります。喪主、遺族代表は霊柩車に続くお供車に乗ります。喪主は位牌を、遺族代表は遺影を持ちます。同行する僧侶は喪主と同じ車に乗車してもらいます。喪主の後の車には、遺族、近親者、友人など血縁の深い順に乗っていきます。霊柩車、ハイヤー、マイクロバスという並びが多いようです。

車中の席順は運転席に運転手、助手席に遺族代表、運転席の後ろに僧侶、助手席の後ろに喪主です。

持っていく物

火葬場に持っていかなければいけない物は以下です。

- 火葬許可書

- 心づけ

- 茶菓子、軽食

1の火葬許可書が無いと火葬が出来ませんので、必須の物ですから忘れない様にしましょう。

2の心づけは火葬場の係員、霊柩車やハイヤー、マイクロバスの運転手に渡します。火葬場の係員には火葬の前に渡し、霊柩車やハイヤーの運転手には出発前か帰ってきてから渡します。金額の相場は3,000~5,000円が一般的でしょう。

3は火葬には大体一時間ほど掛かるため、同行者は控え室で待ちますが、その間に渡す物と考えて下さい。

火葬の流れ

納めの式

火葬場に到着したら、火葬許可証を係員に渡し、霊柩車から棺を降ろし炉の前に安置します。

炉の前には祭壇用の机があり、持ってきた位牌と遺影を飾ります。それ以外の燭台、生花などは火葬場側で用意してくれます。

火葬の前に祭壇の前で「納めの式」を行います。僧侶の読経、焼香の後、喪主、遺族、近親者などが故人と血縁の深い順に焼香、合掌、礼拝します。納めの式が終わると棺が炉に納められます。

火葬場の控え室

火葬が行われている間は控え室で待ちます。世話役や喪主は同行者に茶菓などでお清めとしての接待を行います。

分骨する場合

分骨を希望する場合は、分骨用の骨壺や錦袋を用意しなければならないため、事前に葬儀社に伝えておきましょう。お骨は骨揚げの時に係員が分けてくれます。

骨揚げ

火葬が済んだお骨を骨壺に納める事を「骨揚げ(こつあげ)」と言います。拾い上げる順序は喪主、遺族、近親者、友人と故人と関係の深い順に行います。

骨揚げは、竹の箸を使い二人一組で行います。それぞれが箸を持ち、一つのお骨を一緒にはさんで骨壺に納めます。一組で一つを納めたところで次の人に箸を渡し、渡された人も同様に方法でお骨を拾います。拾うお骨の順番は足の骨から始めて、腕、背骨と徐々に上へ上がっていきます。一番最後にのど仏(第二頸椎)を故人と最も繋がりの深い遺族が二人で拾います。のど仏はその名の通り、仏が座った姿に似ており、仏様が宿ると考えられて尊重されているからです。

骨揚げが終わると、係員が骨壺を白木の箱に入れ、白布で包みます。この時、箱の中に埋葬許可証を一緒に入れてくれます。

神式で行われる炉前祭

神式葬儀の場合、火葬場で「炉前祭(ろぜんさい)」を行います。炉の前に棺を安置し、銘旗(めいき)や生花を供え、喪主が祭詞を奏上します。骨揚げに関しては仏式と同じです。一同礼拝の後、主だった人が玉串奉奠をし、棺を炉に納めます。

後祓い

出棺後、自宅に残った人は、祭壇を片付け家の中を掃除し、手水で清め、修祓係の神官に祓い清めてもらいます。これを「後祓いの儀(あとばらいのぎ)」と言います。神道では遺骨は火葬場から直接墓地に移し、納骨するのが本来のやり方ですが、一度、持ち帰る場合には、自宅で帰家祭の儀を行います。

カトリックの火葬

火葬の直前に聖書を朗読、献花を行います。火葬の時に聖歌を合唱する場合もあり、祈りを捧げた後、骨揚げします。

キリスト教は土葬の文化なので、お骨に関する習わしというものはありません。

カトリックの葬儀後の流れ

最後の祈り

↓

骨揚げ

↓

追悼のミサ

↓

納骨

プロテスタントの火葬

プロテスタントも火葬もほぼカトリックと同じです。賛美歌斉唱や祈りを捧げ、火葬します。

プロテスタントの葬儀後の流れ

最後の祈り

↓

骨揚げ

↓

記念集会

↓

納骨

精進落とし

遺骨迎えとお清め

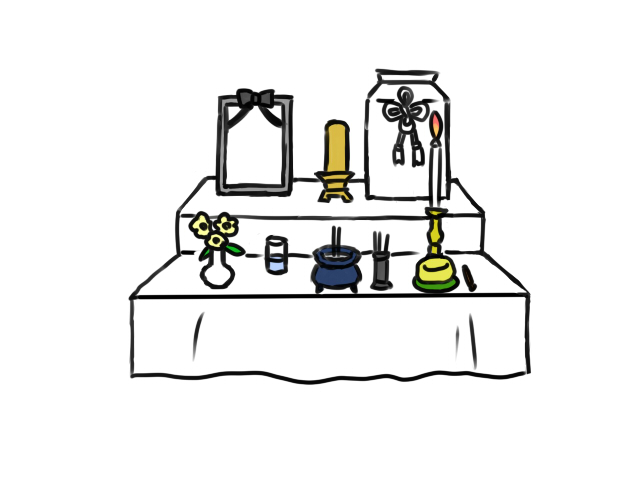

火葬場から持ち帰った遺骨は、埋葬の日、もしくは四十九日の忌明けまで「後飾り」の祭壇に安置します。

後飾りの祭壇は遺骨、位牌、遺影を安置する祭壇で、「中陰壇(ちゅういんだん)」とも言います。後飾りは葬儀社が行ってくれます。

祭壇には忌明けまで毎日灯明を灯し、焼香して冥福を祈ります。また、後日訪れた弔問客にもここで拝礼してもらいます。

火葬場から戻って来た人は、家に入る前に塩と水で身を清めます。清めの塩は小皿に盛ってお盆にのせ、清めの水は桶に入れてひしゃくやタオルを添えて玄関に置きます。お清めは死の穢れを家に持ち込まないために行うものであり、死を穢れと考えないキリスト教などでは行いません。

お清めのやり方は、家に残っていた世話役や手伝いの人が、一人一人の両手にひしゃくでお清めの水をかけます。そして、胸、背中、足下にお清めの塩を軽く振りかけます。

還骨法要と初七日

遺骨を迎えたら「還骨法要(かんこつほうよう)」を行います。還骨勤行(かんこつごんぎょう)とも言います。遺族、会葬者が後飾りの祭壇に集まり、僧侶に読経してもらいます。その後、全員が焼香を終えると、葬儀は全て終わりとなります。

初七日(しょなのか)は、命日も含め故人が無くなってから七日目に行う法要の事です。七日目は故人が三途の川を渡る日とされ、安全に渡れるようにと法要を行います。

最近では、還骨法要と初七日を七日目に併せて行う「付七日(つけなのか)」も多くなっています。これは遠方に住む親族などへの配慮や、日程的に慌ただしいことなどから行われるようになりました。告別式中に初七日の読経を行う「式中初七日」もあります。

精進落とし

僧侶や世話役など、葬儀でお世話になった人達に感謝し、ねぎらうための席が「精進落とし」です。

元々は四十九日の忌明けに行いましたが、現在では供養と葬儀の当日に行う事が多くなってきました。

精進落としの席次は僧侶、世話役の人達に上座についてもらい、友人・知人がそれに続きます。喪主、遺族はもてなす側なので末席に座ります。

神式の帰家祭

神式葬儀では本来、火葬場からそのまま墓地へ遺骨を移し、納骨します。しかし、納骨を後日にする場合には「帰家祭」を行います。

まず「仮霊舎(かりれいしゃ)」と呼ばれる祭壇を設けます。白木の案で祭壇を作り、中央に遺影、遺骨、霊璽を飾り、洗米、塩、水などのお供え物、榊、灯明などを飾ります。

火葬場から戻ると、喪主、参列者一同は、家に残っていた神官からお祓いを受けます。さらに手水を使い、塩をまいて清めてから家に入ります。これを「帰家修祓の儀(きかしゅばつのぎ)」と言います。この後で帰家祭を行います。

神道に葬儀後の宴のしきたりはありませんが、行う場合もあります。それが「直会(なおらい)」で、これが精進落としに当たります。祭壇に供えたお神酒や供物を下げ、神官や世話役達をねぎらいます。神官には上座に座ってもらいましょう。神官には直会の有無に関わらず「御膳料」を渡します。最近は身内だけで済ませたり、省略する事も多くなっています。

葬場祭以降の流れ

| 出棺祭 | 故人との最後のお別れをします。釘打ちを行い、出棺します。 |

|---|---|

| 後祓いの儀(祓除の儀) | 家に残っている人達と、死によって穢れた家を祓い清める。 |

| 炉前祭 | 炉の前に棺を安置し、供え物をし、喪主が祭事の奏上を行って参列者一同で拝礼する。 |

| 骨揚げ | 二人一組となって骨を拾う。やり方は仏式葬儀と同じ。 |

| 帰家修祓の儀 | 火葬場から戻った遺族を、家に残っていた神官が清める。 |

| 帰家祭 | 仮霊舎に遺骨、遺影などを飾り、祭詞の奏上や玉串奉奠を行う。 |

| 直会 | 神道葬儀の精進落とし。 |

| 霊祭 | 霊祭は仏教の法要に当たるもので、故人の死亡した日から数えて10日ごとに、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭と行います。 |

葬儀後にすること

事務の引き継ぎ

世話役、お手伝いの人達に任せていた葬儀事務を引き継ぎます。

- 会葬者名簿、弔問客の名刺

- 香典、香典帳

- 弔辞、弔電

- 供物、供花の記録帳

- 会計記録、請求書、領収書

等を受け取ります。

収支記録と残金の照合をし、領収書と合致しているか確認します。葬儀費用は相続税の控除対象となりますので、必ず領収書は受け取りましょう。さらに、香典帳と香典を照会します。

お寺や教会へのお礼

お寺や教会、神社への挨拶、お礼は葬儀の翌日、もしくは翌々日には行います。

仏教ではお礼を「御布施」と言い、神道、キリスト教では「お礼」と言います。御布施はあくまで寄付であり、金額に決められた額はありません。しかし、葬儀の規模、宗教者の人数や地位などから相場があるのが現実で、具体的な金額が分からない場合は、葬儀社、世話役などにアドバイスを貰いましょう。中には規定料金を設定しているところもあるので、その場合は確認した上で現金を包みましょう。

仏式葬儀を行った場合は、仏名料が必要になりますし、通夜ぶるまいや精進落としに僧侶が出席しなかった場合は「御膳料」を、お寺で葬儀を行った場合は式場費として「御席料」を渡します。

お礼の金額が分からない時は、素直にお寺や神社、教会に訪ねても構いません。

葬儀費用に関しては、仏名は必要か?や葬儀の費用をご覧下さい。

※後でサイト内リンクを追加。

葬儀社への支払い

葬儀後、およそ2~3日後に葬儀社から請求書が届きます。内容を照らし合わせ、十分に確認してから支払いましょう。

世話役へのお礼

世話役代表などには、後日出向いてお礼を述べますが、葬儀当日に「お車代」を渡しても良いでしょう。その他の世話係にもお礼を述べ、必要に応じお礼の形で現金を包みます。

後日に世話役代表などの自宅に出向いた際には、手土産を持参する事も多いようです。現金を渡す場合には白封筒に入れ、「御礼」とします。

挨拶回り

喪主は初七日までにお世話になった人達の所へ行き、感謝の意を込めて挨拶を行います。さらに、迷惑をかけた隣近所にも挨拶を行います。故人が在職中で有った場合は、職場にも出向き挨拶します。遠隔地で挨拶に行けない場合は、電話にてお礼を述べます。

弔問には来ず、弔電、供花、香典などを送って頂いた方には、礼状を送ります。

お札の包み方

お礼は奉書紙(ほうしょがみ)に包むか、白封筒に入れます。表に「表書き」を宗教毎に筆、もしくは筆ペンで書きます。それを袱紗(ふくさ)に包み、お盆や菓子折にのせて渡します。

仏式の場合は「御礼」もしくは「御布施」、神式の場合は斎主、神官、楽員をそれぞれ別に包み、「御礼」「御神饌料」などと表書きします。キリスト教式の場合は、牧師や神父には「献金」、オルガン奏者、聖歌隊には「御礼」と表書きして包む事が多いようです。

コメント