法要とは

法要の目的

法要は「法事」「追善供養」とも言い、故人の冥福を祈り、慰める目的で行われます。仏教では亡くなってから四十九日まで、現世と冥土の狭間を死者は彷徨うとされています。遺族が供養する事で、無事に極楽浄土へ昇り、成仏する事を願います。

四十九日は7日×7で7週間になりますが、この7週間を「中陰」と言います。中陰には7日毎に忌日があり、この忌日に冥福を祈って法要を行います。

| 初七日(しょなのか) | 死後7日目 |

|---|---|

| 二七日(ふたなのか) | 死後14日目 |

| 三七日(みなのか) | 死後21日目 |

| 四七日(よなのか) | 死後28日目 |

| 五七日(いつなのか) | 死後35日目 |

| 六七日(むなのか) | 死後42日目 |

| 七七日(なななのか) | 死後49日目 |

| 百箇日(ひゃっかにち) | 死後100日目 |

本来は、上記の忌日全てで法要を行いますが、現在では初七日、五七日、七七日以外は省略する事が多いようです。

初七日

葬儀に区切りを付けるという意味でも、重要な法要の一つです。最近は、遠方の近親者に配慮し、葬儀当日に併せて行うケースが増えています。

五七日

五七日も初七日と同様、身内以外も呼び手厚く法要を行います。

最近はこの五七日も省略するケースが増えているようです。

七七日

「満中陰」「尽中陰」とも言い、中陰の中で最も重要な法要になります。所謂四十九日の法要です。近親者、友人知人なども招き、手厚く法要します。

忌明けとなるため仏壇の扉を開け、神棚に貼っていた紙を剥がし、香典返しの品を贈ります。当日に行っている場合は必要ありません。

百箇日

以前は七七日と同等の大きな規模で法要を行いましたが、最近は身内だけで簡単に済ませるケースが多くなりました。偲ぶ会などの会も、この百箇日に行うのが多いようです。

年忌法要と月忌法要

個人が亡くなった同月同日を祥月命日と言い、祥月命日に行う法要を「年忌法要」と言います。死亡後の翌年、最初に行う年忌法要を一周忌と言い、それ以後三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌と進み、三十三回忌で弔い上げします。

さらに、個人の亡くなった命日に当たる毎月の日を「月忌(がっき)」と言います。本来は月忌にも僧侶を呼び読経してもらいますが、現在ではほとんど行われなくなりました。

お布施の金額

初七日~六七日は1万円、僧侶一名につきお車代5千~1万円。それ以外の一般法要(七七日、一周忌、三回忌など)は3~5万円、僧侶一名につきお車代5千~1万円が相場のようです。大抵は主な法要である七七日(四十九日)、一周忌、三回忌などに僧侶を呼び、それ以外は省略するケースが多いです。

最近では初七日を葬儀と一緒に行う「付七日」も多く、この場合は葬儀当日に渡したお布施に、初七日分が含まれています。

これら以外に「塔婆供養(とうばくよう)」をする場合は、お布施に別途「塔婆料」を包みます。大体3千~5千円が相場のようです。浄土真宗では塔婆供養は行いません。

神式の法要

神式では仏式の法要にあたる行事を「霊祭」と言います。霊祭には種類があり、葬儀翌日に行うのを「翌日祭」、その後「十日祭」「二十日祭」「三十日祭」「五十日祭」と続き、死亡日から10日毎に霊祭を行います。これを「毎十祭」と呼びます。現在は二十日祭と四十日祭は省略される事が多くなっています。

毎十祭の多くは個人の好物を墓前に供え、身内で拝礼する程度ですが、五十日祭では親族、友人知人、神官を呼び、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠などを行います。五十日祭の後は百日祭があり、これも親族、友人、神官を呼び行います。

百日祭の後は、「式年祭」と呼ばれる霊祭を行います。亡くなってから一年目の一年祭、二年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続き、五十年祭までは10年単位で行い、それ以後は100年毎に行われます。行事が行われるのは五十年祭までです。霊祭は墓前祭とも言われ、基本的にはお墓の前で行うのが正式なやり方です。

キリスト教式の法要

キリスト教では特に決まりはありません。死亡日から3日目、7日目、30日目などに教会でミサを行う事が多いようです。ミサでは遺族、近親者、友人知人が集まり、聖歌斉唱、祈祷、神父による説教が行われます。

カトリックでは、11月は死者の月とされ、ミサや墓参りを行います。特に11月2日(日曜なら3日)は、「万霊節(オールソールズディ)」と呼ばれ、教会で死者のために特別なミサを行います。さらに、「聖母の被昇天の日」とされる8月15日にも、お墓参りをする事があります。

プロテスタントでは、特に決められた儀式はありません。死亡日から1ヶ月や1年目などと遺族が任意に召天日を決めて、記念の集いを行う事が多いようです。賛美歌合唱、牧師の説教などを行います。

納骨の流れ

納骨の時期

納骨の時期に決まりはありませんが、一般的には初七日から七七日(四十九日)までの、いずれかの供養日に納骨する事が多いようです。一番多いのは四十九日の法要に併せた納骨です。まだお墓が無い場合は、一周忌を目安に納骨します。新しくお墓を建てる時は、「入魂式」を行います。入魂式は浄土真宗では行いません。

納骨式の準備

まず、納骨式の日程を僧侶と相談して決定します。次に墓地の管理事務所に連絡を入れ、石材店に墓石の準備を依頼します。

浄土真宗以外では「卒塔婆供養」を行います。卒塔婆供養とは、納骨式当日に施主や参列者が卒塔婆をたてて供養する事です。卒塔婆(そとば)とはお墓の後ろに何本も刺さっている、梵字(ぼんじ)が書かれた板の事です。卒塔婆はサンスクリット語のストゥーバが語源で、お釈迦様の遺骨を塔に納め供養したのが始まりで、卒塔婆はそれを木で模した物になります。日本の五重塔なども卒塔婆の一つです。

施主はあらかじめ僧侶に依頼しておき、当日までに用意してもらいます。卒塔婆料はお布施とは別に包み、3千円位が相場のようです。

納骨式が終わったら、僧侶と参列者を招き、会食を行います。会食後は引き出物を配ります。忌明け前なら「粗供養」、忌明け後ならば「忌明志」と表書きします。

納骨式の流れ

用意する物は遺骨、遺影、位牌、埋葬許可証と認印です。施主、または遺族の代表が遺骨を納骨室に納め、卒塔婆を立てて、墓前に祭壇を置きます。僧侶が読経し、一同は焼香を行います。その後、会食という流れになります。

神式では、10日目から五十日祭までの10日毎の霊祭の日が多く、事前に石材店、霊園に連絡しておきます。墓前にて埋葬祭を行います。遺骨、遺影、神饌、玉串、埋葬許可証などを用意します。

キリスト教式では、カトリックでは7日目の追悼ミサの翌日、もしくは1ヶ月後が多く、プロテスタントでは1ヶ月後の召天記念日に納骨を行う事が多い。事前に石材店や霊園に連絡し、墓前で聖書朗読、神父の祈祷、聖歌斉唱などの後に納骨します。

白木の位牌

白木の位牌とは、家で亡くなった人が出た時にすぐ用意する、塗りのない位牌の事です。葬儀はこの白木の位牌で行います。白木の位牌は仮の位牌であり、いずれ本位牌を用意して処分します。白木の位牌は葬儀社が用意してくれます。

通夜の時、白木の位牌に僧侶に仏名を書いてもらいます。葬儀後は祭壇に祀っておき、四十九日が明けたら納骨の際に菩提寺に納めます。それまでには本位牌を用意して、僧侶に入魂供養してもらった後、仏壇に安置します。

現代の納骨

火葬後、必ずしも納骨するとは限りません。現代では多様なスタイルが存在し、遺灰を山や海にまく散骨などでは、そもそも納骨自体行いません。他にも、経済的理由からお墓を建てられない、仏壇を置けないという人は、「手元供養」という形で遺骨や遺骨、遺灰を加工した物を手元に置き供養する方法も存在します。

お盆とは

お盆の意味

お盆とは、7月13日から16日までの期間を指し、この期間に先祖の霊が戻って来ると言われ、その霊を供養する期間です。現在は月遅れの8月に行うのが一般的です。

お盆を迎えるにあたり、仏壇を掃除し、前日には精霊棚(しょうりょうだな)を設けます。新盆は普段の盆よりも丁寧な供養を行い、お盆を四十九日の忌明け前に迎えた場合は、新盆の供養は翌年に行います。

仏教には盂蘭盆会(うらぼんえ)と呼ばれる行事があります。釈迦の高弟である目連が、亡く母が餓鬼道に落ち逆さづりにされ苦しんでいると知りました。目連は母を救うため、釈迦の教えに従い7月15日に10万の僧侶に食物を施し、供養する事によって救う事が出来たという言い伝えによるものです。

お盆は日本古来の先祖の霊が帰るという言い伝えと、仏教の盂蘭盆会が混ざり今の形になったものです。

精霊棚の設置

精霊棚には初物の果物や野菜、お菓子、花、故人の好物などを供えます。地方により若干の違いがあります。さらに、茄子で牛、キュウリで馬を作り先祖の霊が帰る乗り物を供えます。来る時にキュウリの馬で早く訪れ、帰る時は茄子の牛でゆっくりあの世へ向かうという意味があります。

お盆の期間中は「霊供膳(りょうぐぜん)」といって、朝昼晩に家族と同じ食事を供えます。

迎え火と送り火

13日夜は先祖が迷わないよう、玄関先などに迎え火を焚き、16日の夕方には迎え火と同じ場所に送り火を焚き、先祖の霊を送ります。昔は墓で火をつけた線香や、焚いた迎え火でつけたロウソクを家まで持ち帰っていました。今では家の前で苧殻(おがら)を焚くか、玄関に盆提灯を下げて迎え火として代用する事も多いです。

新盆とは

最初に迎えるお盆を「新盆」と言い、故人が最初に帰って来る日として、親族や友人などを呼び盛大に行います。

新盆で使用する盆提灯は通年のお盆とは違い、白張りの提灯を使用します。この提灯を使うのは新盆のみですので、お盆が終わったら寺院に納めたり、次回の迎え火の時に燃やします。また、新盆では提灯を親族に贈る習慣もあり、現在ではその代わりに「提灯代」として現金を渡す事が多いようです。

お彼岸とは

お彼岸の意味

お彼岸は彼岸会(ひがんえ)とも言い、3月の春分の日と9月の秋分の日を中心として、それぞれ春分の日をはさんで前後3日合計7日間、秋分の日をはさんで前後3日合計7日間を指します。前者を「春のお彼岸」、後者を「秋のお彼岸」と呼びます。お彼岸の初日を彼岸の入り、真ん中の日を中日、最後の日を彼岸の明けと言います。

お彼岸には決まった行事はありませんが、一般的には中日からその前後に家族で墓参りする事が多いようです。季節に合わせてお団子やぼた餅、おはぎなどを作って仏壇に供え、先祖を供養します。おはぎとぼた餅は基本的に同じ物で、春に食べる物をぼた餅、秋に食べる物をおはぎと呼びます。

彼岸は梵語の「六波羅蜜」が漢訳された言葉で、向こう側を意味します。向こう側とは迷いのない悟りの境地を意味し、此岸(しがん:生死を繰り返す迷いのこの世界)から彼岸に到るための仏道修行を「到彼岸」といいます。このような仏教的考えが日本に伝来し、この時期に農耕の安全を祈願する行事が行われていた日本の習俗と交わる事で、現在の先祖を祀り、供養、墓参りなどを行う形に変化したと言われています。そのためインドや中国ではこのような行事は存在しません。

初彼岸

初めてのお彼岸を「初彼岸」と言います。初彼岸は特に丁寧に供養しますが、新盆とは違い、家族などごく近しい人達だけで行います。仏壇を掃除し、毎日水と花を取り替えます。中日には彼岸だんごを供え、線香を焚きます。僧侶を招き読経して頂いた場合には、「お布施」と「お車代」を包みます。

墓参りの作法

墓参りの時期

墓参りは年に2回のお彼岸、お盆、命日、年忌法要、年末などに行います。寺院墓地の場合は、まずお寺の住職に挨拶し、本堂にお参りしてから行います。上記の時期は一般的なもので、これという決まりはありません。故人に報告したい事など、自分が適切と思った時期に行うのがよいでしょう。

墓参りの準備

墓参りで必要となるのは掃除用のたわし、雑巾、タオル、はさみ等を用意します。さらに供花、線香、ろうそく等を持っていきます。お供え物は必ず必要というわけではありません。故人や先祖を敬う気持ちがあれば、それで十分です。柄杓、桶、箒などはお寺で貸し出しをしている場合が多いので、持っていかなくても大丈夫ですが、事前に確認しておきましょう。

お墓を掃除する

お参りする前にお墓を掃除します。まず柄杓などで水をかけ、たわしを使い汚れや苔を落とします。汚れを浮かした後は、また水をかけて洗い流します。その後、タオル等でしっかり水気を拭き取ります。

お墓周りの雑草や落ち葉を取り除いて、箒で綺麗に掃き清めます。

お墓参りの手順

まず持ってきた花や供物、線香を供えます。線香は束にして全てに火をつけ、線香立てや墓石に立てかけて供えます。供物は故人の好物などが良いでしょう。

供え終えたら手桶に新しい水を汲んできて、一人ずつ柄杓の水を墓石に満遍なくかけていきます。順番は故人と縁の深い順に行います。水をかけたら腰を低くするかしゃがんで合掌します。墓地内に他の祖先のお墓がある場合は、古い先祖の順に拝んでいきます。

供物に果物やお菓子を供える場合は、そのままにしておくと動物に食べ散らかされるため、お参りが済んだら持ち帰ります。線香も火事の恐れがあるため、燃え切ってからお墓を離れるようにしましょう。

神式の墓参り

神道では故人の祥月命日に行う「式年祭」を中心にして、お盆や年2回のお彼岸に墓参りをします。仏式と同じように墓地を掃除し、水、洗米、塩、お神酒、故人の好物などを供えます。神式では線香はあげず、榊を花立に飾ります。

拝礼は一礼一拍手の後、二礼二拍手一礼を行います。

キリスト式の墓参り

カトリックでは、故人の命日以外では毎年11月2日の「万霊節」に行います。同日に教会でミサを行うため、墓参りの後にミサに参加します。

プロテスタントでは、召天日の追悼会に牧師を招き墓参りを行います。

墓地の購入

永代使用権とは

一般的に墓地の購入というと、その土地を購入すると思いがちですが、実際に購入するのは「永代使用権」を購入するだけです。つまり、墓地を代々受け継ぎながら使用する権利を購入出来るだけで、土地の所有権は寺院や霊園が保有しています。このため費用の名目は「永代使用料」「墓地使用料」となっており、購入後も継続的に管理料を支払い続ける必要があります。

永代使用権は子々孫々相続する事が認められていますが、第三者に転売したり、墓地以外の目的で使用する事は禁じられています。

墓地の種類

墓地は大別すると「寺院墓地」「公営墓地」「民営墓地」などがあります。最近はお墓の無い納骨堂も増えています。

寺院墓地

宗教法人である寺院が所有、維持管理している墓地の事で、利用者は檀家になります。管理が厚く町中にあるため、交通の便もよく利用しやすいのが特徴ですが、新たに檀家になるのが難しく、空きも少ないという問題があります。

公営墓地

都道府県や市区町村などの自治体が管理、運営する墓地の事で、宗教宗派問わず利用でき、維持費が安いのがメリットです。しかし、希望者が多く空きが少ないというデメリットがあります。

民営墓地

宗教法人や財団法人、民間企業などが開発、管理運営を行っている墓地の事で、申し込み資格が無く制限も少ない、数もあるというのがメリットです。デメリットは料金が他と比べて高額であったり、郊外に多く交通の便が悪い点です。

墓地は末永く利用する施設ですから、必ず情報収集し、下見をして納得した上で購入しましょう。お墓を建てる時期は、百箇日や一周忌、三回忌などを目安にする事が多いようです。墓地や石材店が決まってから墓が完成するまでは、最低でも1~2ヶ月はかかります。

お墓が完成したら、僧侶を招き「入魂式」を行います。その名の通り墓に故人の魂を入れる儀式で、入魂式は魂入れ、開眼式、建碑式(けんびしき)とも言います。

入魂式では僧侶にお礼を渡します。奉書紙に包むか白封筒に入れて、「入魂御礼」と表書きします。

お墓の種類

最近のお墓事情

昔はお墓と言えば長方形の石というのが当たり前でしたが、現在では様々なバラエティに富んだ墓石が存在し、オーダーメイドのオリジナル墓を作る事も出来ます。

子々孫々受け継いでいくお墓を「累代墓」と言い、個人が自分のために建てる墓を「個人墓」、寺院などが永代に渡り管理する墓を「永代供養墓」と言います。

納骨堂とは

墓地は当然一定の広さの土地が必要になります。しかし日本は土地の狭い国であり、特に都市部は土地不足が深刻な問題になっています。こうした土地不足の解消と、低価格で遺骨の保管施設を求める人達の需要に応えるために、「納骨堂」という施設が増えてきました。

納骨堂は遺骨を納める施設で、お墓とは違い屋内型の施設です。色々な形式がありますが、基本的にはコインロッカーのようなロッカー型が主流です。元々は墓地に埋葬するまで、一時期間遺骨を預けておく施設でしたが、最近は永代供養墓として造られています。納骨堂にも公営と民営のものがあります。

お墓を守る跡継ぎがいなくなったら?

自分達が死に埋葬された後、そのお墓を継承する人がいない場合はどうなるのでしょう。これらのお墓は「永代供養」を依頼しておけば安心です。

永代供養とは、寺院や霊園がお墓の供養、管理を永代にわたり行ってくれ、お墓を継ぐ人がいない人、何かの事情のある人が永代供養墓に入る事が多く、通常は三十三回忌まで供養してもらえます。大勢の人が一緒に入るため、共同墓、合祀墓、合同墓などとも呼ばれます。

永代供養料は寺院や霊園により異なり、10万~100万円とかなり開きがあります。

お墓の改装

複数あるお墓を一つにまとめる場合や、遺骨を他のお墓に移す場合には改装許可が必要になります。

お墓が寺院墓地にある場合には、お寺の住職に改装許可を取りますが、改装はすなわち檀家を離れる事を意味するため、住職の中には改装を快く思わなかったり、拒絶したりする人もいるようです。これはよくあるトラブルのため、改装許可をもらう場合は慎重に交渉しましょう。

改装許可をもらったら、御魂抜きの儀式(閉眼法要)を行い、その後、石材店にお墓の解体を依頼します。

仏壇の種類、供養のやり方

仏壇とは

仏壇は先祖の霊を祀るための物と考えがちですが、そうではありません。仏壇とは本尊を祀るための入れ物であり、本尊とは仏教の各宗派の根本的考えを形にした存在です。

仏壇に先祖の位牌を祀るようになったのは、仏教の亡くなった人は成仏(仏に成る)という考え方があるからです。浄土真宗では位牌は用いません。

宗派別本尊一覧

| 宗派 | 両脇仏(左) | 本尊 | 両脇仏(右) |

|---|---|---|---|

| 天台宗 | 伝教大師 | 釈迦牟尼如来 | 智者大師 |

| 真言宗 | 不動明王 | 大日如来 | 弘法大師 |

| 浄土宗 | 法然上人 | 阿弥陀如来 | 善導大姉 |

| 浄土真宗(本願寺派) | 蓮如上人 | 阿弥陀如来 | 親鸞上人 |

| 浄土真宗(大谷派) | 九字名号 | 阿弥陀如来 | 十字名号 |

| 曹洞宗 | 常済大師 | 釈迦牟尼如来 | 承陽大師 |

| 臨済宗 | 普賢菩薩 | 釈迦牟尼如来 | 文殊菩薩 |

| 日蓮宗 | 鬼子母神 | 大曼荼羅 | 大黒天 |

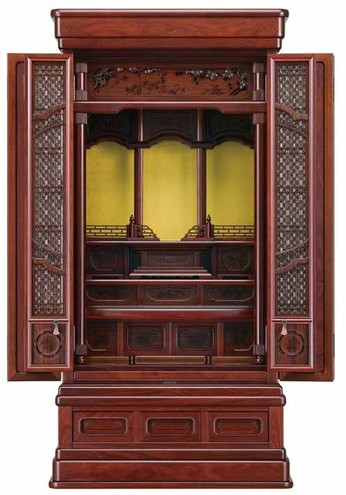

仏壇の種類

仏壇にも種類があります。

上置型仏壇

タンスの上や押し入れの上を使っておくタイプの仏壇です。

地袋付仏間用仏壇

高さが1メートル位の地袋付きの仏間に置く仏壇です。

台付型仏壇

高さが106~173cm位までの仏間や床に置く仏壇です。

さらに「塗り仏壇」と「唐木仏壇」があり、塗り仏壇は全体に黒く漆塗りが施され、内部に金箔が貼ってある物を言い、唐木仏壇とは黒檀や紫檀などの銘木と呼ばれる木材を使用した、美しい木目を生かした仏壇です。

仏壇の安置場所

基本的に仏教に方角の吉凶はありません。しかし、一般的に北を避けて安置する事が多いようです。

南面北座説

仏壇を南に向けて置きます。これは南を向いて座る席を上座との考え方からです。

本山中心説

拝む人と仏壇の延長線上に、宗派の本山を置いて一緒に拝む形をとる方法です。

西方浄土説

仏壇は東に向ける事で、拝む際に西を向けるように設置します。これは極楽浄土が西にあるという考え方があるためです。

神棚と向かい合う所や、冷暖房が直接あたる所には設置しないようにしましょう。

仏壇の購入

仏壇は四十九日の法要までには用意しておくのが一般的で、それ以外ではお盆、お彼岸、年回忌などを機に購入する場合が多いようです。本尊は仏壇と同時に購入しますが、宗派により異なるため、事前に自分の家の宗派を確認してから購入しましょう。

仏壇を購入したら「開眼供養」を行います。これは新たに仏像の眼を開くという意味があり、菩提寺に依頼して仏の霊を迎えます。

早めに仏壇を購入しても、四十九日の忌明けまでは使用しません。位牌は忌明け後に仏壇に安置します。

供養、拝礼の仕方

日々の礼拝は、朝は朝食前、晩は夕食後に、出来れば家族揃って行うのが望ましいでしょう。仏壇には花やお茶、または水を供え、朝晩に灯明をともし、線香をあげます。

作法は以下です。

- 仏壇の前に正座し、数珠があれば手に持ち、一礼します。

- ロウソクに火をつけ、線香をともし香台に立てます。

- 鈴を2回鳴らし合掌します。鈴は内側を鳴らします。

- お経を唱えます。難しい場合は省いても構いません。

- 鈴を2回鳴らします。お経を省いた場合は行いません。

- 合掌し、手でロウソクの火をあおいで消し、深く一礼します。

仏壇は普段は開けたままで構いません。部屋を掃除する場合は、ホコリを避けるため閉じましょう。

神式の供養、拝礼の仕方

神道では神棚に先祖を祀ると考えがちですが、「御霊舎(みたまや)」に先祖を祀ります。新たに御霊舎を購入する場合は、五十日祭までに用意し、霊璽を御霊舎に祀ります。御霊舎は祖霊舎(それいしゃ)、神徒壇(しんとだん)、祭壇宮(さいだんみや)とも呼ばれます。

五十日祭の忌明けの祭儀で、霊璽を御霊舎に移す合祀祭が行われます。御霊舎には霊璽だけでなく神鏡も納めます。鏡には先祖の霊が宿るとされているからです。

拝礼の作法は以下です。

- 手と顔を清め、口をすすぎます。

- 神饌(洗米、水、塩)を供えます。

- 軽く一礼し、2回深く礼をします。

- 祖霊拝詞、神棚拝詞を述べます。

- 二礼二拍手一礼し、さらに軽く頭を下げて終わりです。

キリスト教式の供養、拝礼の仕方

キリスト教で祈りというと、教会が中心となります。カトリックでもプロテスタントでも、家庭での祭壇や飾り方に決まりはありません。

祈りを捧げる時に、供え物をするという習慣もなく、好きな形で行えば大丈夫です。目の前に個人の写真を置いたりする人が多いようです。

コメント