危篤を知らせる相手

危篤を知らせる相手は、その人と最後の別れをして貰いたい人々です。一般には以下の人々。

- 家族、近親者(両親、妻子、兄弟姉妹、祖父母、孫、配偶者の両親や兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪など)

- 関わりの深い友人、知人

- 勤務先、学校、関係団体などの関係者

あまり気は進まないかも知れませんが、万が一に備え住所録を作っておきます。連絡する人達が多い場合、それぞれグループ分けし、その内の一人に連絡し、他の方に連絡を回して頂くというのも考えられます。

危篤の連絡方法

連絡方法では電話が一番確実。緊急ですから早朝や深夜にかけても構いません。目上の人に対しても、この場合失礼には当たりません。

電話で連絡する場合以下を伝えます。

- 危篤者名前、現在地(病院名)、病院の科名、病室番号、病状。

- こちらの電話番号

- いつ頃来てほしいのか

電話連絡が取れない場合、Eメール、電報などを使いましょう。書く内容は上記と同じです。

以下は伝え方の例です。

「○○○○の家内(長男、親戚の者)の△△でございます。朝早くから(夜分遅く)ご迷惑とは存じますが、主人(父)の○○が今朝5時過ぎに病院(自宅)で亡くなりました。取り急ぎお知らせいたします。」

電報ならNTTの電報サービスセンター(115番)、またはWebのD-MAILからも申し込めます。緊急定文電報というものがあり、こちらから選ぶと漢字と仮名が混じり読みや易くなります。また午前8時~午後10時までに申し込むと即日配達してくれます。

緊急定文電報の定文

| 死亡 | |

| 900 | 死す。 |

| 901 | 死す、至急電話されたし。 |

| 902 | 死す、至急連絡されたし。 |

| 903 | 死す、至急来られたし。 |

| 危篤 | |

| 910 | 危篤。 |

| 911 | 危篤、至急電話されたし。 |

| 912 | 危篤、至急連絡されたし。 |

| 913 | 危篤、至急来られたし。 |

| 病気 | |

| 920 | 病気。 |

| 921 | 病気、至急電話されたし。 |

| 922 | 病気、至急連絡されたし。 |

| 923 | 病気、至急来られたし。 |

| 925 | 倒れた。 |

| 926 | 倒れた、至急電話されたし。 |

| 927 | 倒れた、至急連絡されたし。 |

| 928 | 倒れた、至急来られたし。 |

| 入院 | |

| 950 | 入院。 |

| 951 | 入院、至急電話されたし。 |

| 952 | 入院、至急連絡されたし。 |

| 953 | 入院、至急来られたし。 |

| 事故 | |

| 960 | 事故。 |

| 961 | 事故、至急電話されたし。 |

| 962 | 事故、至急連絡されたし。 |

| 963 | 事故、至急来られたし。 |

| その他 | |

| 990 | 至急電話されたし。 |

| 991 | 至急連絡されたし。 |

| 992 | 至急来られたし。 |

| 993 | 緊急連絡。 |

| 995 | 重要連絡。 |

| 996 | 急用有あり。 |

| 997 | 行けぬ。 |

| 998 | 欠席する。 |

| 999 | 無事。 |

危篤者がキリスト教徒の場合

この場合所属する協会に連絡が必要。カトリックなら神父、プロテスタントなら牧師を呼び儀式を行います。

キリスト教徒は死の直前、過去の罪を懺悔し許しを乞う儀式を行います。これは当然生前行われるため、執り行う神父や牧師を呼ぶ必要があるのです。もし神父や牧師の到着を待たずして危篤者が亡くなった場合、遺体はそのままに居合わせた人々で祈りを捧げます。

カトリック信者の場合

信者の容態が悪化したり、死期が近いと判断したらすぐに神父を呼び「病者の秘蹟」を行ってもらいます。これは生前の罪の許しを神に乞い祝福を与える儀式で、終油の秘蹟、塗油の秘蹟とも言います。

儀式は机に白い布をかけ、その上に十字架、ロウソク、病者の油、聖水などを用意します。十字架、病者の油、聖水は神父が持参し、急な時はそれだけで儀式を行います。急を要しない場合、儀式の前に「赦しの秘跡」を行う事もあります。これは今までの罪を告白し懺悔する儀式。また聖体拝領(パンとぶどう酒)を病者の秘蹟の間に行う事もあります。

プロテスタント信者の場合

プロテスタント信者が危篤になった時は、意識のあるうちに所属する教会の牧師を呼び「聖餐式」を行います。

聖餐式は死期の迫った信者にキリストの肉と血を意味するパンとぶどう酒を与え、死者の魂が永遠の安息を得る事が出来るよう祈る儀式。危篤者が洗礼を受けていない場合、聖餐式ではなく臨終の祈りを捧げてもらいます。

本人が望めばその場で緊急の洗礼を受ける事も出来ます。尚、聖餐式は死の直前だけでなく生前に受ける事も可能。プロテスタントはカトリックと違い、故人の信仰を重視するので、儀式自体は簡略化されています。

危篤者が亡くなったら家族は「末期の水」を含ませ、遺体を清め、死化粧を行い、故人愛用の服を着せて安置します。納棺は死亡当日か翌日に牧師立ち会いのもと行います。

プロテスタントは宗派が多くそれぞれ葬儀内容も違うため、家族、牧師(教会)、葬儀社と事前の打ち合わせが不可欠。葬儀社はキリスト教葬儀の経験が豊富なところを選ぶようにしましょう、教会に紹介を頼めば大抵見付かるはずです。

死亡を知らせる相手

死亡を知らせる相手は一般的に以下の人達です。

- 臨終に立ち会えなかった家族、友人知人、勤務先、学校、関係団体など

- 菩提寺の僧侶、教会の神父、牧師などの宗教関係者

- 隣近所、町内会

これも危篤を知らせる時と同じように、仕事関係や趣味関係などグループ分けし、それぞれの代表的な数人に連絡し、同じグループの人達に伝えてもらうようお願いしましょう。

故人が有名人、社会的地位が高い人である場合、死亡広告を出す事があります。これは生前故人の交友関係が広すぎて、全ての人に連絡は出来ないからです。

死亡広告を出す場合、直接新聞社に依頼せず、広告代理店や葬儀社を通して依頼します。掲載日は葬儀の前々日の朝刊が適しており、料金は新聞社ごとに異なるため事前に調べておきます。最近は新聞社のサイトに料金表を載せているところもあります。

死亡診断書を受け取る

死亡診断書

人が死亡した場合「死亡診断書」を役所に提出します。死亡診断書は左が「死亡届」、右が「死亡診断書(死体検案書)」です。

死亡診断書は基本的に臨終に立ち会った医師が書きます。死亡診断書の用紙は病院か医師が用意しますが、市区町村役場、葬儀社で貰う事も出来ます。

事故死、変死、自殺の疑いがある場合、警察医や監察医による検死が必要になるので、警察に連絡し「死体検案書」を交付してもらいましょう。用紙は検死官が用意します。死亡診断書や死体検案書の原本は役所に提出しますが、それ以外にも生命保険の受け取り、相続税の申告等にも必要になるため、必ず事前に3~5枚コピーしておきます。

故人の菩提寺、宗派の確認と遺体引取り手続き

親族に菩提寺の有無とその宗派を確認します。病院で亡くなった場合、通常は霊安室に安置されます。葬儀社がすでに決まっていれば寝台車で自宅、もしくは式場に運びます。まだ決まっていなければ病院に紹介してもらう事も可能です。

特殊な死亡状況

仕事先や旅先で死亡するケースです。多くは現地で火葬し遺骨を持ち返ります。自宅等へ遺体を運ぶ場合は、葬儀社に依頼するのが一般的ですが、自分で運ぶ事も可能です。その場合、必ず死亡診断書を携帯しなくてはなりません。

海外で死亡した場合

海外ではあまり火葬が一般的でなく、遺体を国内へ運ぶ事が多いです。その場合現地医師の死亡証明書、日本大使館か日本領事館に埋葬許可証、現地葬儀社の防腐処置証明書が必要。

現地で火葬し遺骨を持ち帰る場合、死亡診断書、火葬証明書などの全ての書類も持ち帰り、帰国後三ヶ月以内に死亡届を役所に提出します。

死産及び、出産後に死亡した場合

出産後すぐに死亡した場合は、いったん出生届を役所に提出し、その後死亡届を提出。

人工中絶の場合、妊娠4ヶ月以上なら立ち会った医師、助産婦に「死産証明書」を作成してもらい、役所に死産届けを提出します。

事故死、変死、自殺の場合

事故の場合、病院に搬送され24時間以上経過してから死亡した場合は自然死となり、死亡診断書がもらえます。しかし同じ事故でも現場で即死した場合、警察医による検死と医師による検死が必要。

自殺、他殺の場合も同様で遺体を動かしたりせず、すぐに警察へ連絡しなければなりません。検死が済むと死体検案書が交付され、それが死亡診断書と扱われます。

感染症で死亡した場合

日本には「感染症予防法」があり、感染症予防法に指定された感染症で死亡した場合、遺体を自宅へ運ぶ事は出来ません。一般的には霊安室で通夜と葬儀を簡単に済ませ、そこから直接火葬場へ運び火葬されます。その後、遺骨を持ち帰り改めて葬儀を行います。

指定感染症は以下の通りです(2024年4月1日時点)。

| 一類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、痘瘡 |

|---|---|

| 二類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H7N9) |

| 三類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |

より詳しい情報、病気の内容は「東京都感染症情報センター」を参照。

臓器提供と献体

臓器提供とは

臓器提供は臓器移植法により定められ、死後、自分の体を社会のために役立てる方法として、必要とされる方に自らの臓器を移植用に提供する行為。

臓器提供出来る臓器は、条件により違いがあります。それが以下。

| 脳死後に提供できる臓器 | 心臓、肝臓、肺、小腸、腎臓、膵臓、眼球 |

|---|---|

| 心停止後に提供できる臓器 | 腎臓、膵臓、眼球 |

| 家族が同意すれば移植できる臓器 | 皮膚、心臓弁、血管、耳小骨、気管、骨 |

臓器提供には、臓器提供意思表示カードで提供意志を示しめさなければいけない。

臓器提供意思表示カード(ドナーカード)

臓器提供には臓器提供意思表示カード、通称ドナーカードで臓器提供の意志を示しておかなければなりません。ドナーカードは地方自治体の役所、病院、保健所、郵便局、運転免許試験場などに置かれており、15歳以上であれば記入可能。

記入方法は、選択肢の番号と提供したい臓器名を○で囲みます。記入ミスがある場合、提供意志が確認出来ないとして無効になります。気を付けて下さい。

献体とは

献体は、大学の医学部での人体解剖などの研究、教育に役立たせるために、無条件・無報酬で遺体を提供する行為。医師の知識、技術向上を助ける事で社会に貢献するため、死後自らの肉体を解剖学の実習用教材になることを承諾し、遺族が故人の遺志にそって献体として提供します。

献体を希望する場合は生前に献体登録を済ませておきます。申し込み先は献体篤志家団体または医科、歯科の大学になります。送られてくる申込書に必要事項を記入、署名捺印して返送すると登録完了。しばらくして献体登録証が届きます。

家族の同意が不可欠

生前本人が献体を希望、登録していたとしても、残された家族が献体に同意しなければ献体は行われません。家族の中で一人でも反対者がいると出来ないので、献体の登録は事前に家族と話し合い、理解と同意を得ておかなければなりません。同意が必要となる家族は、配偶者、親、子、兄弟姉妹などです。

献体は死後48時間以内が目安とされており、通夜、告別式は通常通り行えます。献体後、その務めを終えると、火葬され遺骨が家族に返還されます。期間にしておよそ1~3年ほどかかるようです。

遺体の清め方

末期の水の取り方

末期の水(まつごのみず)は死に水ともいい、死者が生き返ることを願う気持ちと、あの世で渇きに苦しまぬようにと願いを込めて行われる風習。臨終後に行われ、血縁の濃い順にとります。

やり方は割り箸の先に脱脂綿とガーゼを白糸で縛り付けた物、新しい筆の先などを茶碗の水に浸して、故人の唇を濡らします。地方によっては一般とは違う方法をとる地域もあります。

湯灌

末期の水を取り終えたら湯灌(ゆかん)を行います。湯灌は故人の最後を清らかにして旅立たせてあげるという意味を持ちます。現在の湯灌は全身をアルコールに浸したガーゼや脱脂綿で拭くのが一般的。これを「清拭(せいしき)」と言います。

清拭が終わったら遺体の耳、鼻、口、肛門などに脱脂綿を詰めます。目、口が開いている時はそっと閉じます。今では病院で亡くなった場合は看護師、自宅で亡くなった場合は葬儀社が行うのが普通になりました。しかし家族が行っても当然問題ありませんので、出来るだけ家族がやるのが好ましいでしょう。

神道式の清め方

神道式の場合も仏式とあまり変わらず、死に水、遺体の清め、死に化粧を行います。

キリスト教式の清め方

亡くなったら末期の水を含ませ、遺体を清め、死に化粧を施します。

エンバーミング

エンバーミング(遺体衛生保全)とは、闘病の疲れや事故で損傷した容姿を生前元気だった頃に戻す作業であり、防腐、防疫処理を施す遺体処理技術を言います。

欧米では一般的な習慣でエンバーミングを行う業者をエンバーマーと呼びます。最近は日本でも行われる事が多くなってきました。希望する場合は事前に調べておきましょう。

死に化粧と死に装束

死に化粧の方法

遺体を清めた後は死に化粧(死化粧)を行います。病院で亡くなった場合は看護師が湯灌と共に死に化粧も行い、霊安室に安置させます。

男性の場合

髪を整え髭を剃り、男性であっても顔色が悪い場合はファンデーションなどを塗ります。

女性の場合

髪を整え、メイクを施します。生前の面影を残すように故人のメイク道具を使うのが良いでしょう。

地方によっては死者に刃物を当てる事をよしとしなかったり、死に化粧そのものを行わない地域もありますから、その土地のやり方を尊重しましょう。遺髪や遺爪(いそう)を取る場合は、この時に切っておきます。

死に装束の着せ方

死に装束(死装束)は、あの世へ旅立つ故人が纏う衣装の事です。白いさらしの経帷子(きょうかたびら)、手甲(てこう)、脚絆(きゃはん)、足袋、三角布、頭陀袋(ずだぶくろ)等です。

経帷子は左前にし、手足に手甲と脚絆をつけ、足袋はこはぜ(かかとに付いている金属製のホック)を取り履かせます。頭には三角布をつけ、六文銭を入れた頭陀袋をかけて手に数珠を持たせます。しかし最近は昔ながらのやり方を厳密に守る事は少なく、生前故人が愛用していた洋服などを着せたり、おおらかになっています。

遺体の安置

遺体は頭を北(北枕)に、足を南に向けて寝かせます。北枕にするのはお釈迦さまが入滅(亡くなった)時に、頭が北を向き顔を西に向けていたためと言われています。

敷き布団と掛け布団を1枚ずつ使い、掛け布団は上下逆に掛けます。故人は手を胸元に組ませて、顔に白布をかけます。枕元、もしくは胸元に刃先を足の方へ向けて「守り刀」を置きます。

枕飾り

遺体を安置したら枕元に供え物を置く祭壇を作り、これを枕飾りと言います。一般的な仏式では、白木もしくは白い布を掛けた台を置き、三具足(みつぐそく)と呼ばれる香炉、燭台、花瓶を置きます。香炉に線香を一本、燭台にロウソクを一本灯し、夜通し火を絶やさないようにします。花瓶には樒(しきみ)という植物を一枝挿します。樒が無い場合は菊、水仙、白百合でも代用可能です。

他にはお鈴(おりん、チーンと鳴らす金属で出来たお椀)、水を入れたコップ、枕飯(故人の茶碗に故人の箸を垂直に立てたご飯)、枕団子(上新粉を水で練った物)を6個備えます。宗派によっても違いますので、確かめる必要があります。

今は枕飾りは葬儀社がやる事が多く、何も言わないと料金に初めから含まれている場合がほとんどです。しかし葬儀社にとって最も儲けのタネになっているのがこの枕飾りであり、法外とも思える料金である事も少なくありません。あまりにもふっかけられていると思ったら、故人を偲ぶ意味でも自ら用意する事をお勧めします。

枕勤め

枕飾りを終えたら僧侶を呼びお経をあげてもらいます。このお経を「枕経(まくらぎょう)」と言い、それを読む事を「枕勤め」と言います。これが終わると戒名を付けます。

本来枕経は亡くなった直後に行いますが、最近は病院で亡くなる事多いため、自宅に搬送したから行うのが一般的です。さらに菩提寺が決まっておらず、すぐに僧侶を呼べない家も多くなったため、納棺や通夜の直前に行ったり省略したりするケースも多くなっています。

神道式での遺体の安置

神道式も仏式と同じように遺体を北枕に寝かせます。守り刀は枕元に添えるか、お盆に載せて刃を遺体に向けないようにします。

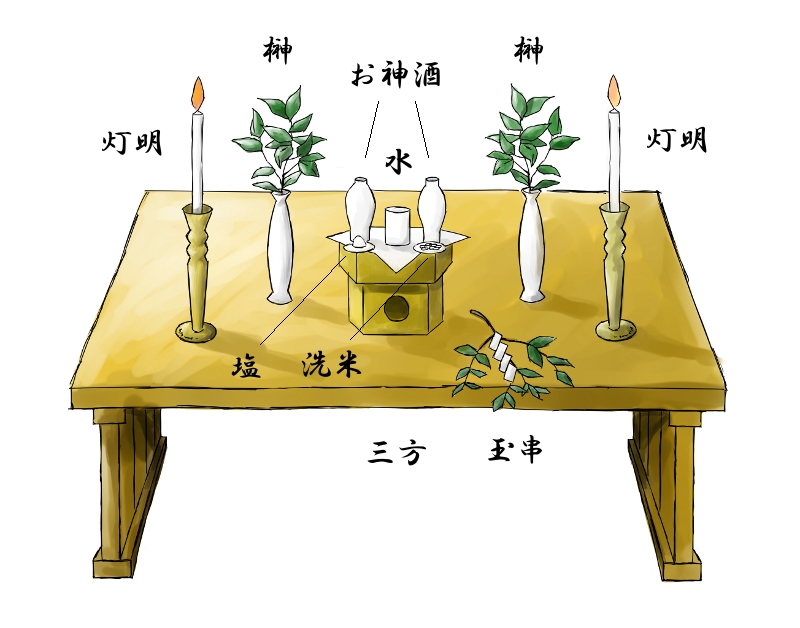

神道式の枕飾り

神道式では遺体の前に「案(あん)」と呼ばれる8本の足で支えられた白木の台を置きます。その上に左右に一本ずつ灯明(とうみょう)を立て、内側に榊の枝葉を置きます。中央に三方(さんぽう、小型の台)を置き、三方に御神酒(おみき)、常饌(じょうせん、故人が好んだ食事)もしくは水、塩、洗米の3種類を供えます。

枕飾りが済んだら親族や近親者で故人を囲み祈りを捧げます。これを「枕直しの議」と言い、神官を呼ばずに行います。

キリスト教式の遺体の安置

死に化粧を施し着替えさせます。キリスト教に死に装束はなく服装は自由であり、故人が愛用していた服などを着せます。胸の上で手を組ませてロザリオ(数珠のように玉のついた輪に十字架がついたネックレス)を持たせます。普通納棺は通夜の前に行います。

納棺の前には遺族、近親者で遺体を囲み、神父が納棺の言葉を捧げます。聖書の朗読、聖歌斉唱、祈りの順で行い、遺族の手によって遺体を棺に納め、遺体の周りを白い花で埋め祭壇に安置します。

カトリックでは通夜のしきたりというものは得に無く、単に自宅や教会で神父と共に祈りを捧げます。

キリスト教式の枕飾り

遺体を安置した部屋に小さな机を置き、遺影、十字架、燭台1組、お香、聖水、生花などを飾り付けます。

死亡届の提出と火葬許可証の交付

死亡届を提出する

戸籍法により人が死亡した場合「死亡届」の提出が義務付けられています。死亡届は死亡診断書と対になった書類。医師が死亡を確認すると、右側の死亡診断書に必要事項を記入。遺族は左側の死亡届に必要事項を記入し、死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に市区町村役場に提出する。

記入する内容は、

| 氏名・生年月日 | 故人の氏名と振り仮名を記入します。生年月日は昭和○○年と年号から書きます。生まれてすぐ無くなった場合は時分まで。 |

|---|---|

| 死亡したとき | 右の死亡診断書に医師が書いた日時を書きます。 |

| 死亡したところ | 死亡した住所を記入します。-(ハイフン)などは使わず、○丁目○番地といった書き方をします。 |

| 住所 | 故人の住民登録先の住所を-(ハイフン)を使わずに記入し、その住民登録先の世帯主名を記入します。 |

| 本籍 | 故人の本籍の住所、その本籍の筆頭者氏名を記入します。筆頭者とは戸籍の最初に記載されている人物の事で、夫の氏を選び婚姻していれば夫が、妻の氏を選び婚姻していれば妻が筆頭者になります。 |

| 死亡した日との夫または妻 | いる場合は「いる」にチェックし、いない場合は「いない」のどれかをチェックして下さい。 |

| 死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業 | 該当するものにチェックし、職業名を記入します。 |

| その他 | 基本的には空欄のままで大丈夫です。 |

| 届出人 | 故人と届出人との関係の該当するものにチェックします。届出人の現住所、本籍、署名を記入して下さい。 |

| 連絡先 | 連絡先の電話番号を記入して下さい。 |

死亡届を提出しないと、火葬に必要となる「死体火葬許可証」が交付されませんので、葬儀・告別式の後の火葬に間に合わせるため、死亡届は死亡した当日、または翌日に提出しましょう。

死亡届は日曜、祝日などに関わらず、24時間受け付けています。

死亡届の提出を義務付けられている人

死亡届の提出を義務付けられているのは、

- 同居の親族

- 同居していない親族

- 親族以外の同居者

- 家主

- 地主

- 家屋管理人

- 土地管理人

の順となります。

役所に提出するのは、葬儀社などの代行者でも構いませんが、その場合は届出人と代行者の印鑑が必要になります。

火葬許可証を交付してもらう

火葬許可証は遺体を火葬場で火葬する時に必要になる書類。役所に死亡届を提出する時、一緒に「死体火葬許可申請書」の申請手続きも行いましょう。手続きは、故人の本籍、住所、火葬の場所などを記入し提出すると、火葬許可証を交付してくれます。

火葬時に火葬場で火葬許可証を提出します。すると火葬場の管理事務所が火葬の日時等の必要事項を記入し、証印を押して火葬終了後、遺族に返してくれます。

返却された火葬許可証はそのまま「死体埋葬許可証」となり、納骨の際にはこの死体埋葬許可証が必要になりますので、大事に保管し無くさないようにしましょう。

火葬許可証の再交付

火葬場から返却された死体埋葬許可証は、5年間の保存が義務付けられています。もし無くしてしまった場合、再発行は認められていません。

例外的に死亡してから5年以内であれば、死亡届を提出した役所で有料ながら再発行してくれる場合もあります。この場合死亡を証明する物の提示を求められます。

仏名は必要か?

仏名とは

仏名(ぶつみょう)とは仏の弟子になったことを意味してつけられる名前で、仏教では人は死ぬと仏の弟子になるとされ、仏名を付けます。一般には仏門に入った者が名乗る名前を「仏名」、死後は「戒名(かいみょう)」、生きている間は「法名(ほうみょう)」とされていますが、本来は同じ意味となります。

仏名は宗派により呼び名が変わり、天台宗、真言宗、曹洞宗などでは「戒名」、浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号(ほうごう)」と言います。

仏名は亡くなってからすぐに僧侶に依頼し葬儀まで、遅くとも納骨までにはつけてもらいます。仏名は菩提寺の僧侶に依頼しますが、菩提寺や宗派が分からない場合は、俗名(生前の名前)で葬儀を済ませ、その後、菩提寺や宗派を確認してつけてもらいます。

仏名はどうやって出来ている

仏名は本来2文字で構成されます。現代は社会的貢献度や信仰心などから院号や道号、性別や年齢で区別する位号が加わるようになりましたが、元々2文字と短いのは、仏の世界では身分の上下がなく平等である事を示すためなので、今のやり方は本末転倒と言えるかも知れません。

宗派により構成は多少違いますが、一般的には以下のような構成になります。

△△ 院号

□□ 道号

○○ 戒名

大人

□□○○信士(信女)

△△院□□○○居士(大姉)

△△院殿□□○○大居士(清大姉)

子供

○○童子(童女)

幼児

○○孩子(孩女)

二重払いに気を付ける

まともな葬儀社なら遺族に菩提寺はあるのか、宗派はどこかといった事を聞いてくるはずです。仏名を受けるというのは”そのお寺を菩提寺にし今後、檀家として付き合っていく”事を意味しているからです。

たまによく分からないまま葬儀社が紹介した僧侶に仏名をもらうケースがありますが、もし菩提寺があり納骨する場合、そこからも仏名を受ける事となり二重払いになる可能性がありますので、十分気を付けて下さい。

戒名の相場

仏名(戒名)の料金はあくまでお布施という名目であり、「当人が負担出来る金額で良い」とされているものの、現実には相場というものが存在します。

当然宗派やお寺でばらつきはあるものの、普通仏名で15~30万円、院号居士仏名で50~150万円、さらに格上の院殿は上限は無いに等しく、有名人や資産家では数千万円という金額を払った人もいるようです。

| 院殿号 | かつては天皇や大名など限られた人々にのみ許された名称。現在では社会的貢献の高い人などに与えられる。 |

|---|---|

| 院号 | 院殿号に次ぐ位。院殿号と同じく社会的貢献の高い人などに与えられる。 |

| 居士、信士、大姉、信女 | 性別、年齢を表す位号。一般人に授けられる名称。居士、信士が男性名称、大姉、信女が女性名称。 |

| 童子、童女 | 性別、年齢を表す位号。おおよそ7~15歳くらいの子供に授けられる名称。童子が男性名称。童女が女性名称。 |

| 孩子、孩女 | 性別、年齢を表す位号。赤ちゃん、もしくは非常に幼い子に授けられる名称。孩子が男性名称、孩女が女性名称。 |

神道の場合

神道には霊号があります。神道では霊璽(れいじ、神道の位牌)に故人の御魂(みたま)を移し、故人は子孫の守り神になると考えられています。この霊璽に神主がつけた霊号を記します。

成人男性は「大人(うし)」、成人女性は「刀自(とじ)」とつけ、最後に「○○之霊」、「○○霊位」、「○○命(みこと)」とつけます。

キリスト教の場合

キリスト教は洗礼名をお墓に刻むのが一般的です。

そもそも戒名は必要なのか?

寺院に埋葬する場合は必要。大抵のお寺は自分のところで戒名を付けない場合、納骨を拒否します。市営の霊園などに埋葬する場合は必要ありません。俗名で埋葬出来ます。

戒名が高過ぎると感じる人は多いでしょう。安くても何十万円、高ければ何百万円なんていう金額になるのですから、誰だって戒名の金額と存在に疑問を感じるはずです。お寺によっては数万円の戒名用PCソフトで付けているケースもあるので、何十万円も取るのはどうなのかとも感じられます。

そもそも戒名は日本仏教の産物で、元々の仏教には存在しない概念でもあります。仏の世界では皆平等という思想から、生前の境遇に関係無く皆を平等にするために戒名は生まれたのですが、その戒名が現代では差を付けるために用いられており本末転倒とも言えます。

現代人は宗教心が薄れ、葬儀も含め様々な宗教儀礼に距離を置くようになりました。結果、お寺は昔と比べ維持費に窮しており、戒名はそういったお寺の貴重な収入源になっています。戒名含め、様々な名目でお金を取っていますが、それらは全て”お寺の運営費”の事なのです。戒名料としてお金が取れなければ、檀家に寄付金を募るだけです。そう考えると名目が宗教の薄くなった現代では奇異に映るだけで、ボッタクリとまでは言えないのかも知れません。

どちらにせよ、戒名というのは仏教の世界特有のものです、檀家にならずとも市営の霊園などなら問題なく埋葬出来ますので、宗教心の無い人や金銭的に余裕の無い人はつける必要はないでしょう。

檀家のやめ方

檀家をやめたいという人もいると思います。檀家をやめるにはまず新しい移転先を確保します、新しいお寺、霊園などです。それが済んだら墓地管理者(お寺)から「改装許可証」を発行してもらう必要があります。これがないとお墓を移す事が出来ません。そしてここが最も揉めてしまう部分になります。

お寺からすればその分収入が失われるのですからいい気はしません、檀家をやめたいと申し出ると住職が怒り出したり、何かしら理由を付けて認めなかったりするケースも多いようです。日本国には信教の自由が保証されているため、あなたが仏教に価値を見出せなければ、檀家をやめるのを誰も咎められません。しかし面倒にならないよう丁重な態度で臨むのが好ましいでしょう。

戒名を自分でつける

戒名は自分でつける事も出来ます、法的に僧侶しか決めてはならないという決まりは無いからです。しかし大抵のお寺では自分で戒名をつけるのを認めないため、事前にお寺と話し合っておく必要があります。

コメント