象棋(シャンチー)とは

シャンチー)は、中国将棋とも表記される中国で生まれたボードゲームです。他の将棋類ゲームと同じく、インドのチャドランガが起源。一説には紀元前から存在したとされ、13世紀頃に現在のルールになりました。

盤と駒

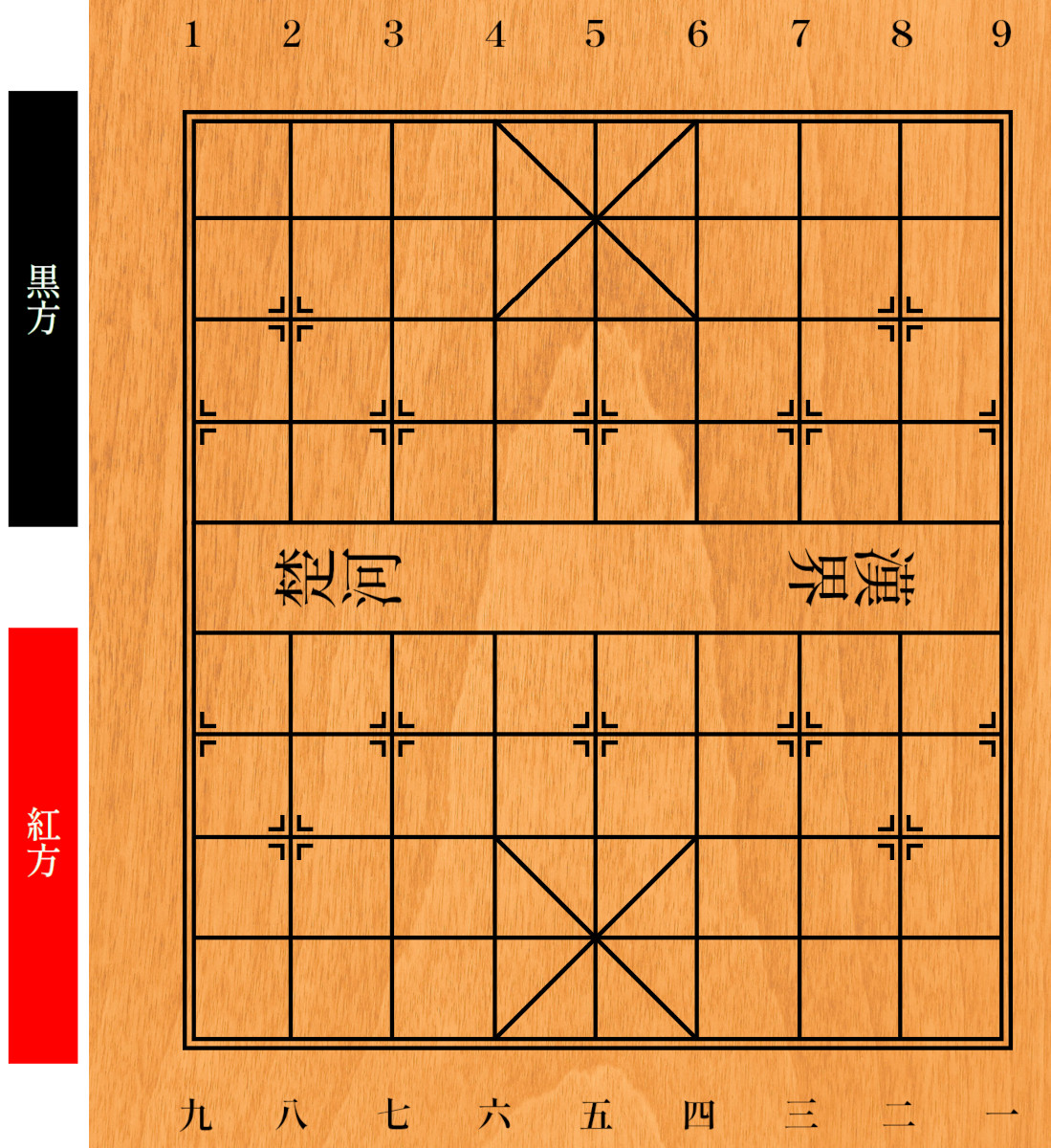

盤中央に河界があります。盤によって「漢界 楚河」と書かれている物、何も書かれていない物があります。河界は揚子江や黄河をイメージしたもの。駒によっては河界を越えられません。

シャンチーは将棋やチェスと違い、マスに駒を置くのではなく、線と線の交点に置きます。縦線9×横線10の全90の交点があります。縦線を路(ろ)といい、紅方黒方共に、自分から見て右側から番号をふり位置を表します。紅方は漢数字、黒方はアラビア数字を使います。

両陣営にある斜線のエリアが九宮(きゅうきゅう)です。九宮は宮殿や城にあたるもので、王(紅方の帥、黒方の将)の居住区。帥と将、護衛役の士は九宮から出られません。

いくつかの交点にある💢のような印は、最初に駒を置く場所を表す目印。

シャンチーで使う駒

| 紅方の駒 | 呼び名 | 黒方の駒 | 呼び名 |

|---|---|---|---|

| すい(シュアイ) |  | しょう(ジャン) |

| し(シー) |  | し(シー) |

| そう(シャン) |  | ぞう(シャン) |

| うま(マー) |  | うま(マー) |

| しゃ(ヂュ) |  | しゃ(ヂュ) |

| ほう(パオ) |  | ほう(パオ) |

| へい(ビン) |  | そつ(ヅー) |

紅方の帥、黒方の将が王様で、この駒が取られたら負けです。これを将死(ジャンスー)といい、将棋の詰みにあたります。

表の()内は中国語の発音ですが、中国でも地域により発音は多少異なり、あくまで目安です。さらに駒の表記も地域により若干異なります。表の駒文字は標準的な表記です。

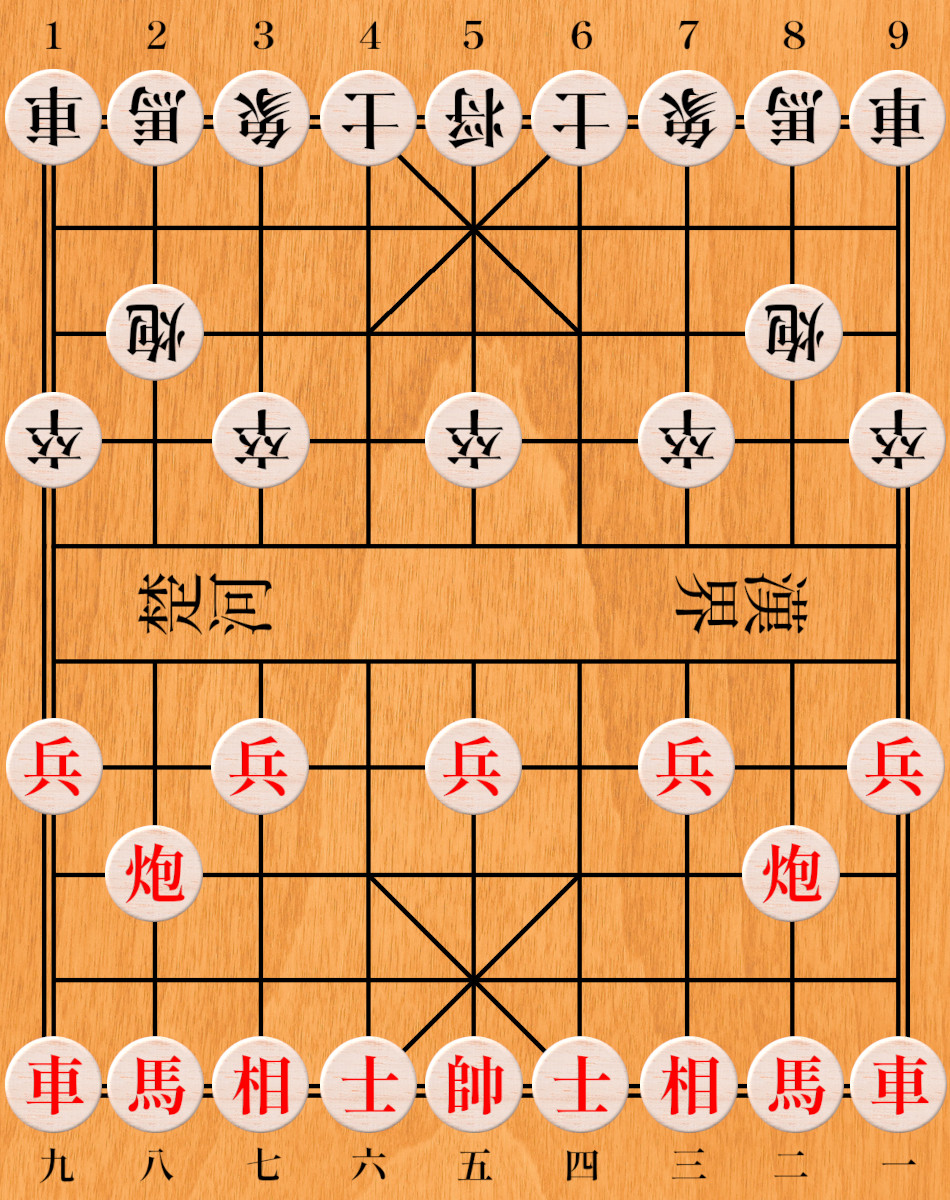

駒の並べ方

シャンチーの駒は縦線と横線の交点に置きます。将棋には大橋流、伊藤流と並べ方に順番がありますが、シャンチーに決まった並べ順はありません。

帥と将は、中央一番下の交点に置きます。紅方なら五路、黒方なら5路です。

士は、帥(または将)の両側に置きます。

相は、士の隣に置きます。

馬は、相の隣に置きます。

車は、馬の隣に置きます。車が一番端に位置取ります。

炮は、下から3番目の横線の💢印の付いた交点(二路と八路)に置きます。

兵と卒は、下から4番目の横線の💢印の付いた交点に置きます。

並べ終えたら、紅方からゲームを始めます。

駒の動き方

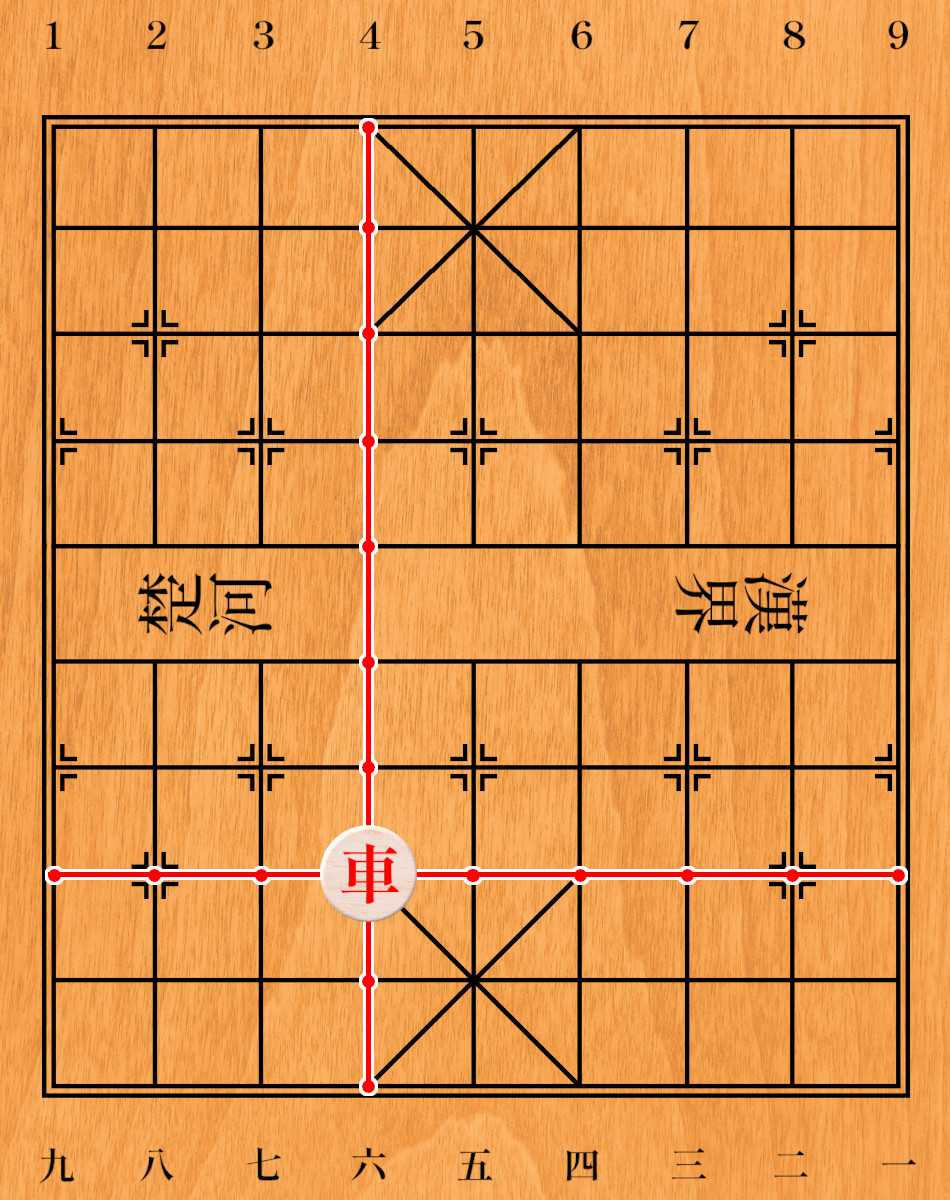

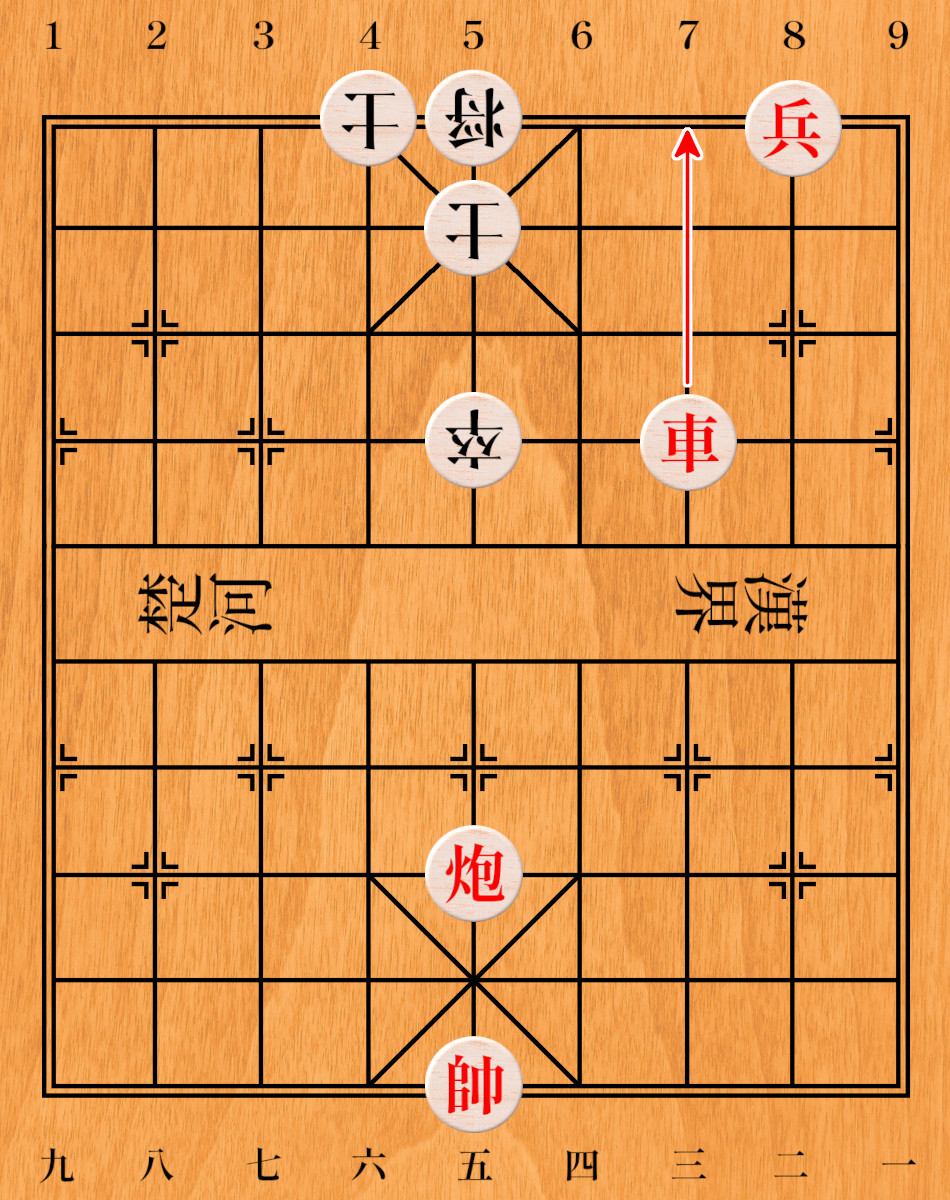

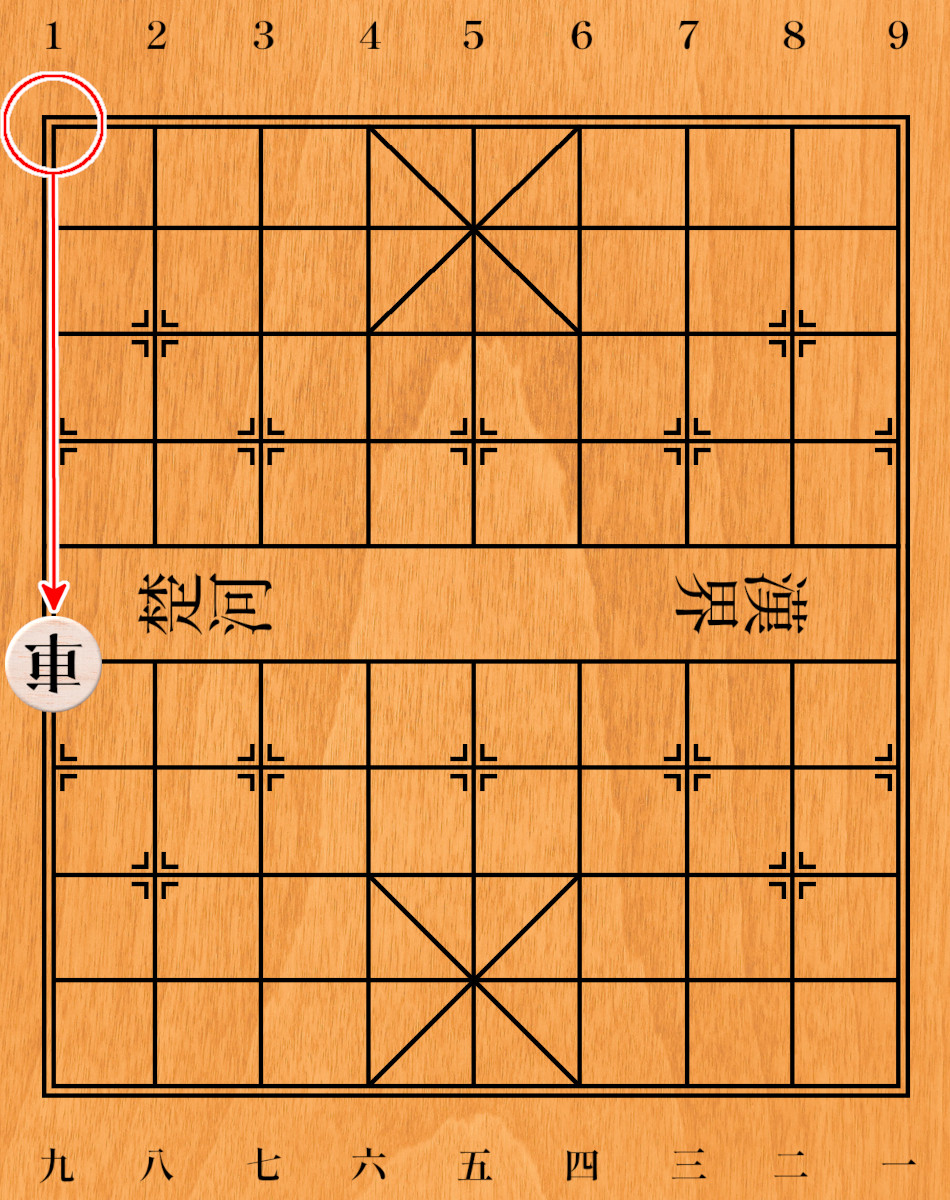

車

シャンチーにおいて、車は最強の駒です。

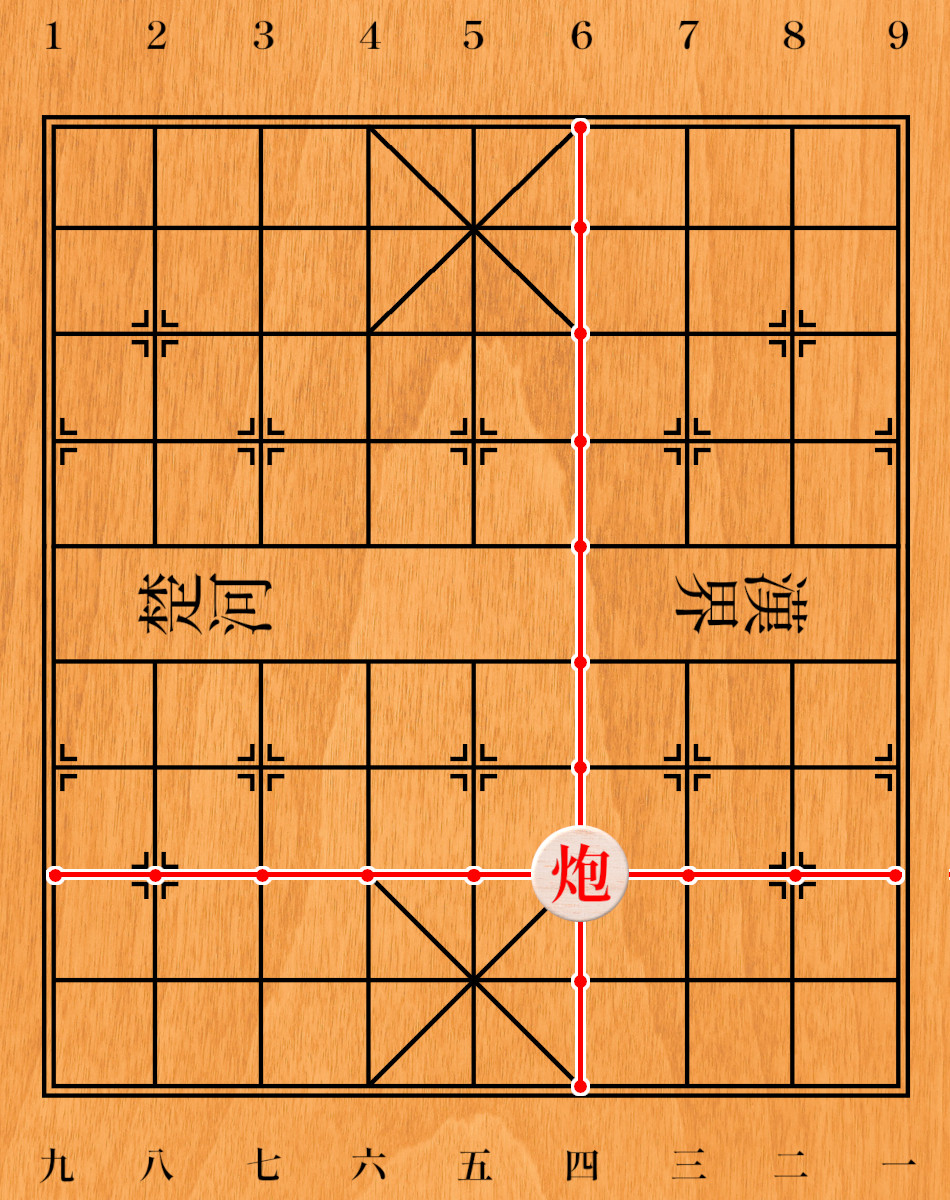

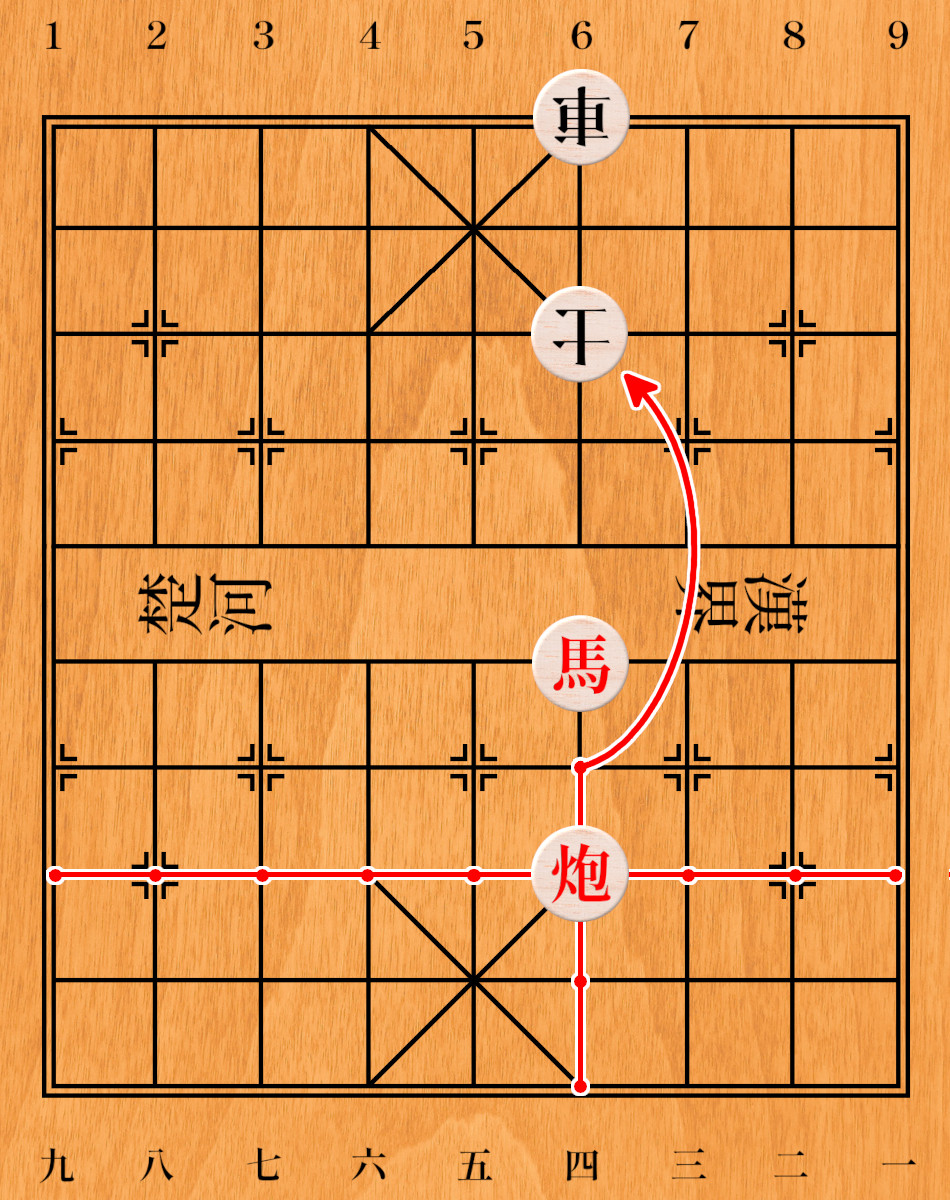

炮

炮は車と似た動きをします。縦横にどこまでも移動でき河も渡れます。進む先に自分の駒があればその手前の交点まで移動できます。しかし、駒の取り方で炮は癖があります。

炮は手前の駒を1つ飛び越えて、後ろに居る相手の駒を取ることができます。大砲を思い浮かべると分かりやすいでしょう。

飛び越える駒は自分の駒でも相手の駒でも構いません。飛び越える駒を炮架(ほうか)といいます。飛び越えられる駒は1つだけで、炮架の後ろの後ろの駒は取れません。上図では自分の馬を飛び越えて、相手の士は取れますが、奥の車は取れません。

駒を取った場合、間に駒があっても取った駒のあった交点まで進みます。駒を取らずに前方の駒を飛び越えて移動することはできません。

駒は前後左右どちらの向きでも取れます。

炮は駒を取るのに炮架が必要という特性から、駒の少なくなる終盤(残局と呼ぶ)では価値が下がります。

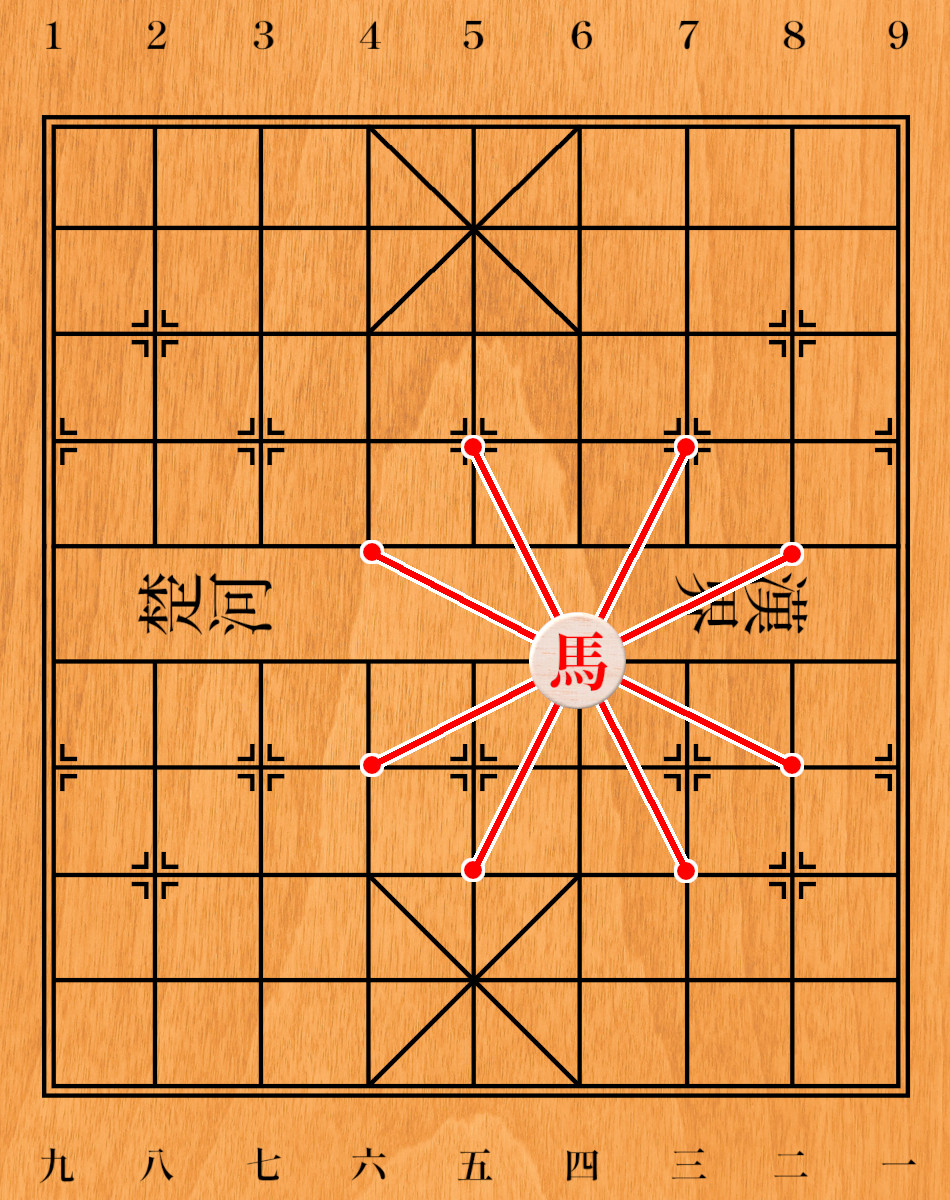

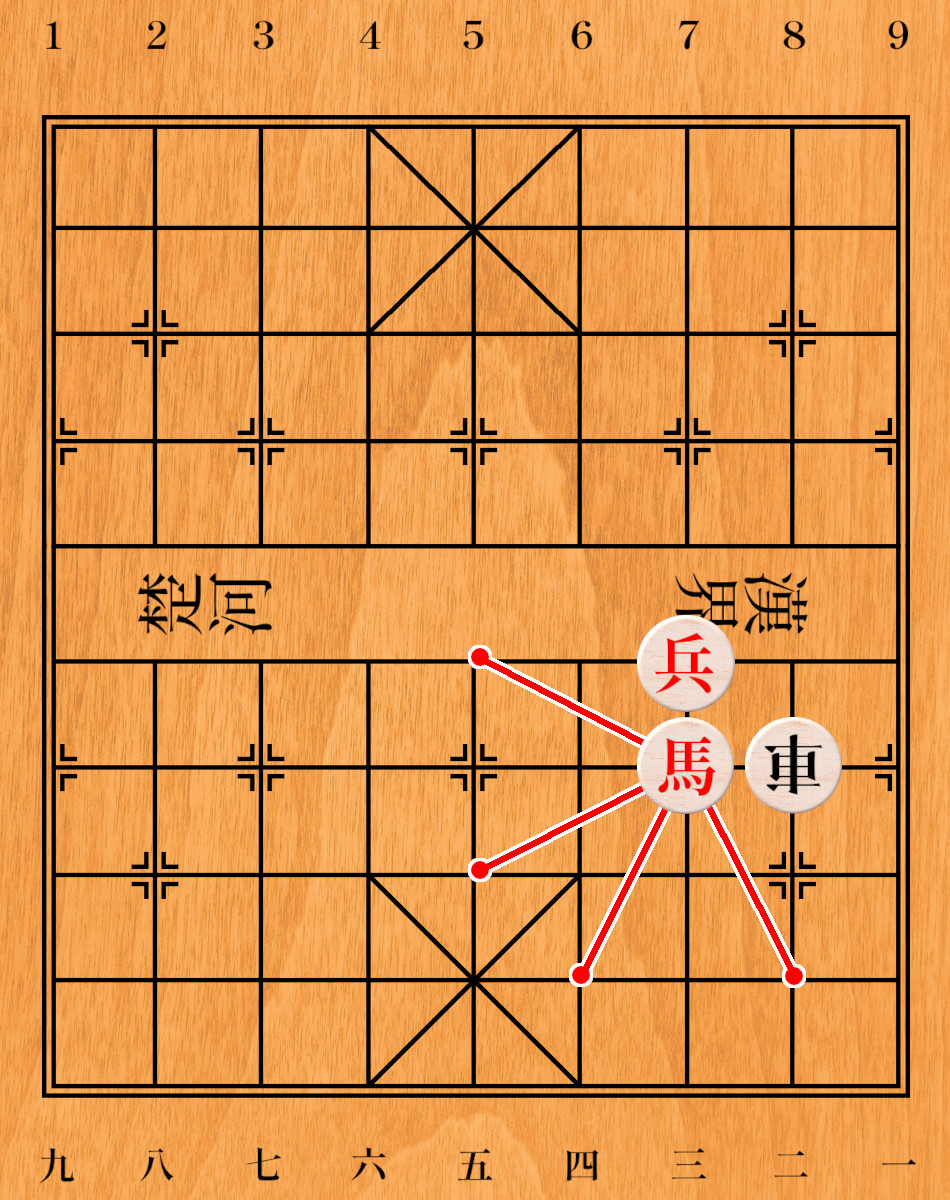

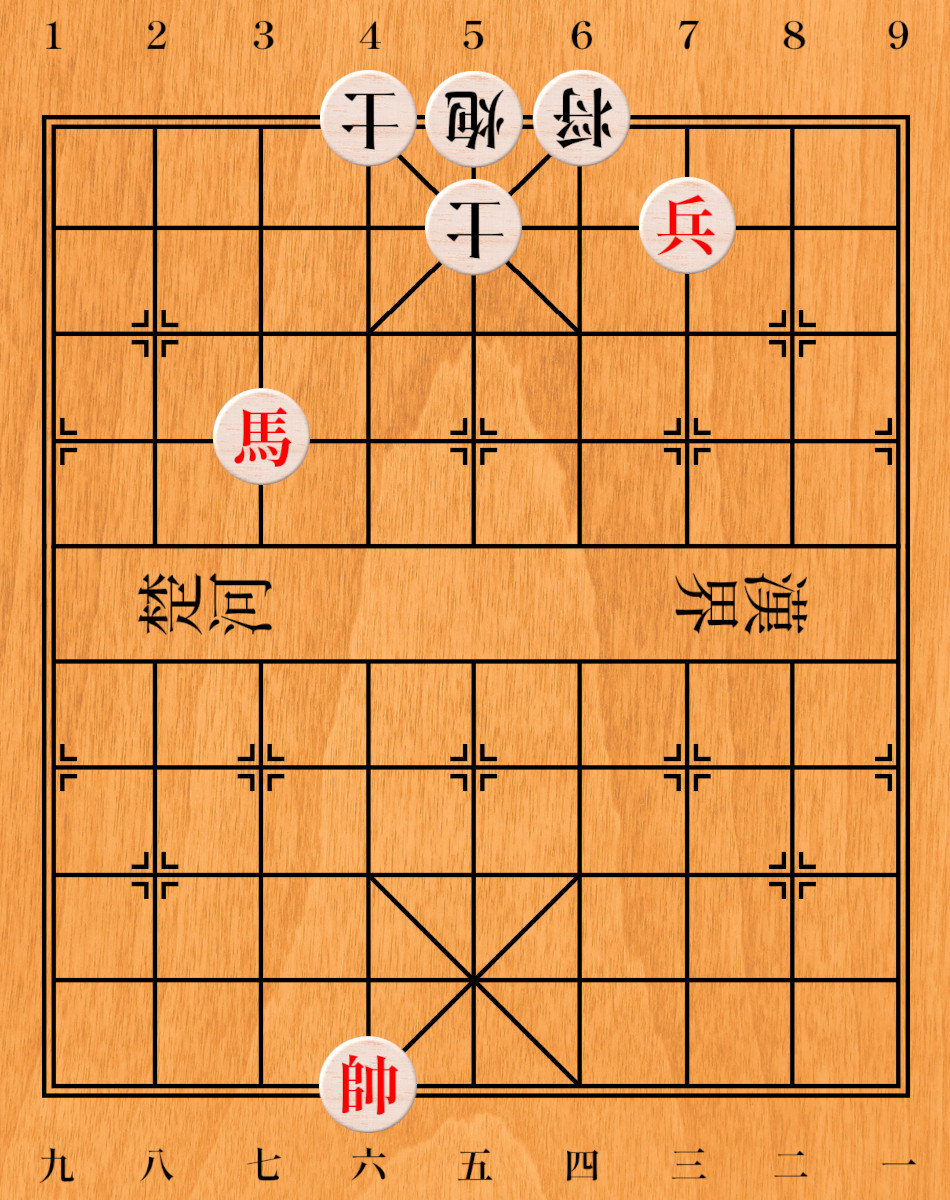

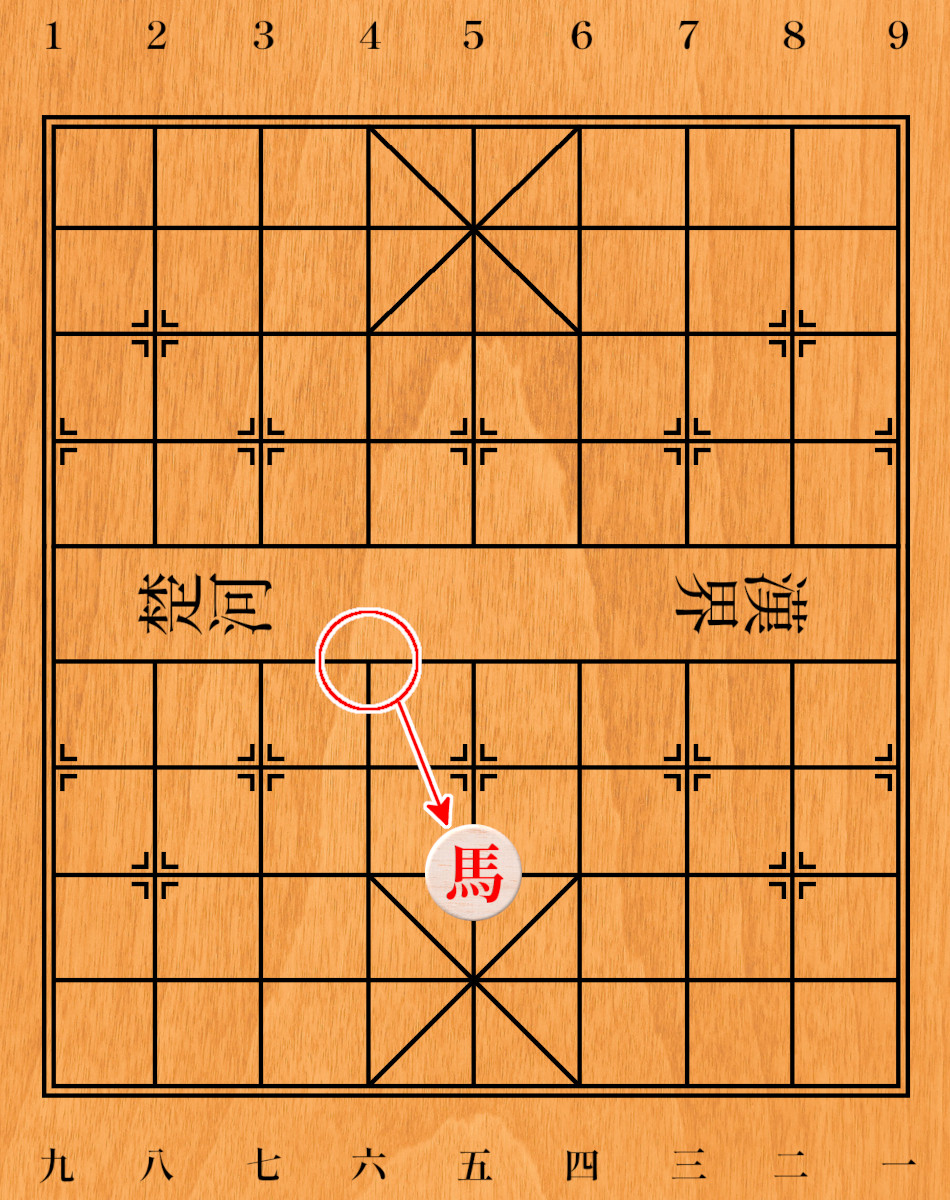

馬

馬は2つ前の交点の左右2つの交点に移動でき、これを前後左右で行え、河を渡ることもできます。将棋の桂馬は前方だけで2箇所しか移動できませんが、馬は前後左右ですから8箇所に移動できます。

上画像は、馬の前方に自分の兵がいるため前方には移動できません。右側に相手の車がいるため右側にも移動できません。このように駒で馬の移動を妨害することを「馬の足をしばる」と表現します。

馬はその特性から、駒の少なくなる終盤(残局と呼ぶ)では価値が上がります。

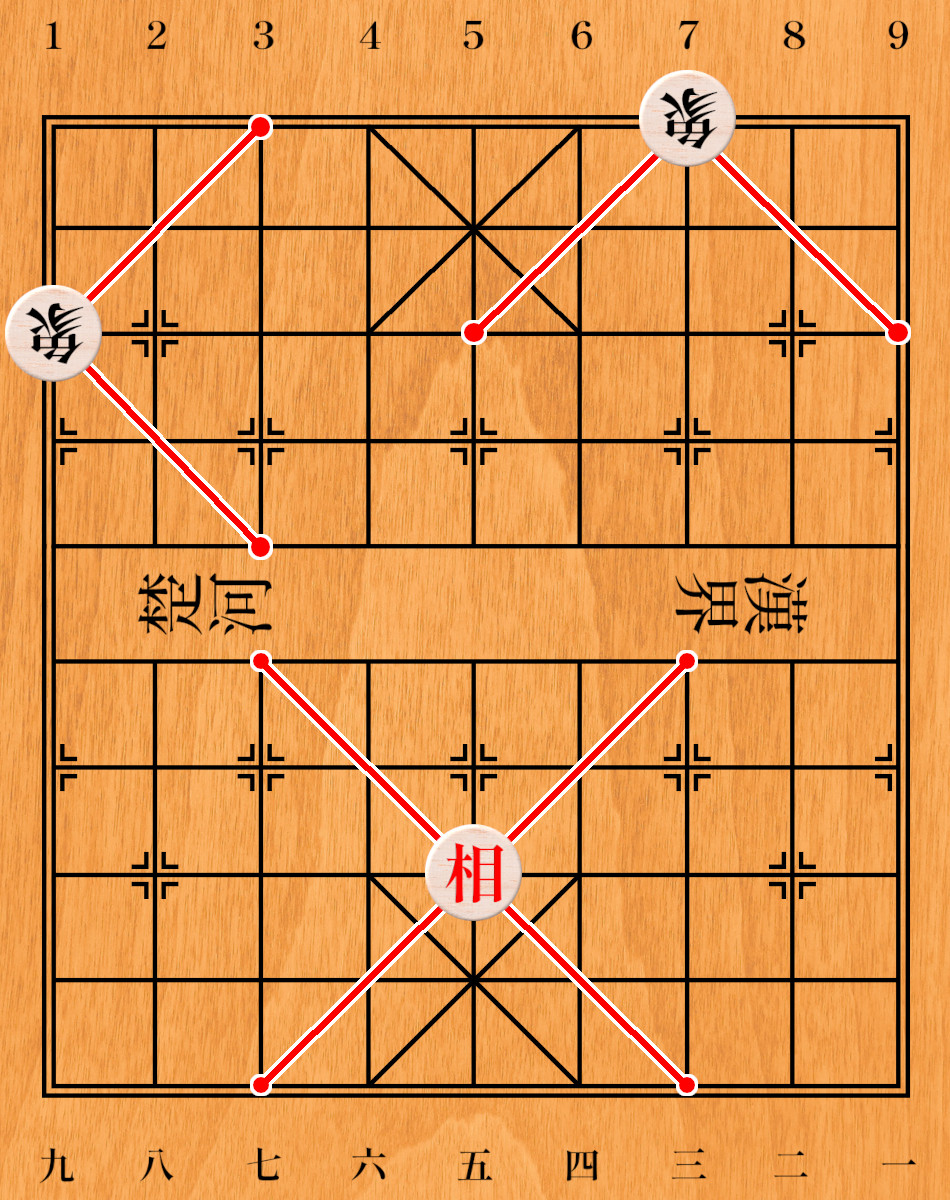

相・象

相と象は名称は違えと同じ駒です。相と象は斜めに2つ先の交点に移動できます。

進む途中に駒があるとその先には進めません。それは自分の駒でも相手の駒でも同じです。駒で相・象の移動を妨害することを「象の目をふさぐ」と表現します。

移動先に相手の駒があれば、駒を取ってその交点に進みます。

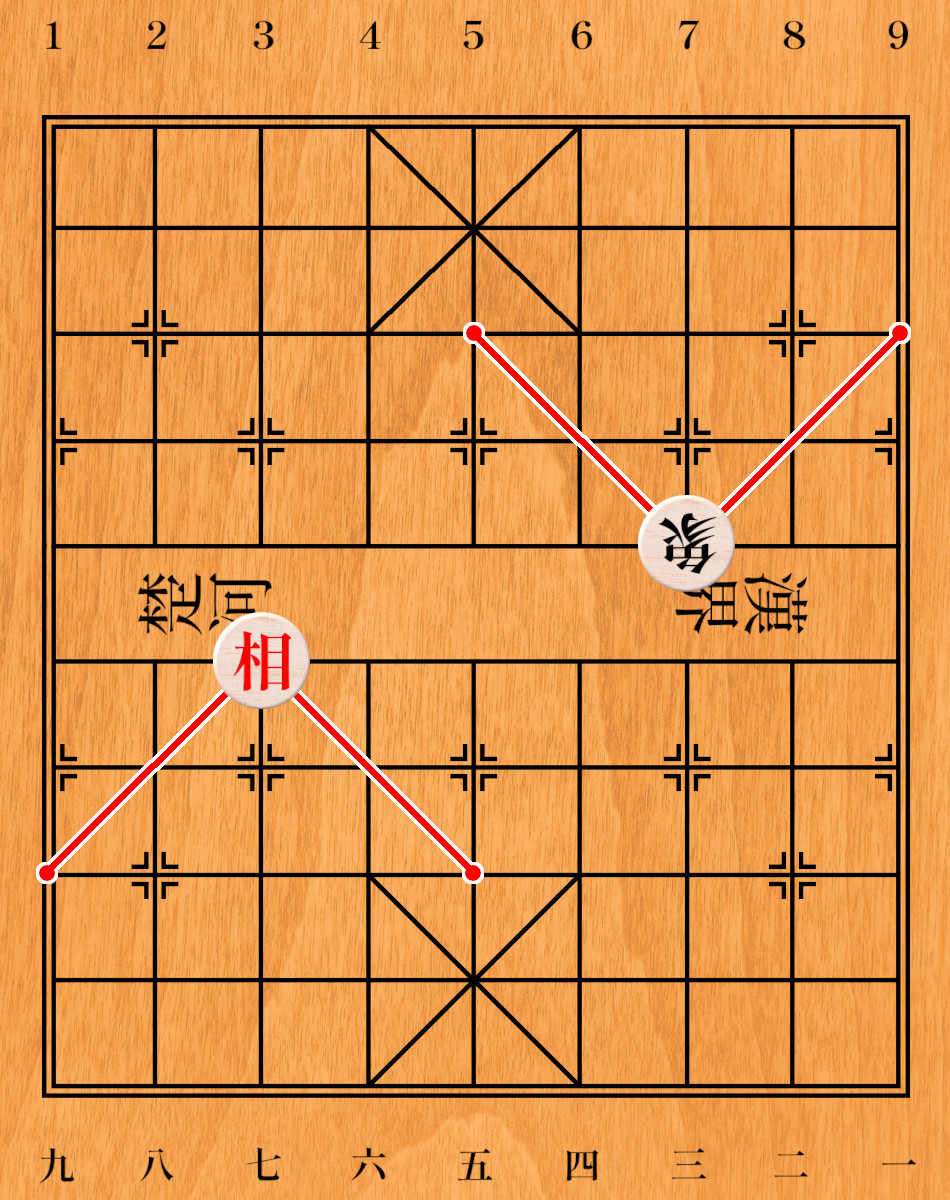

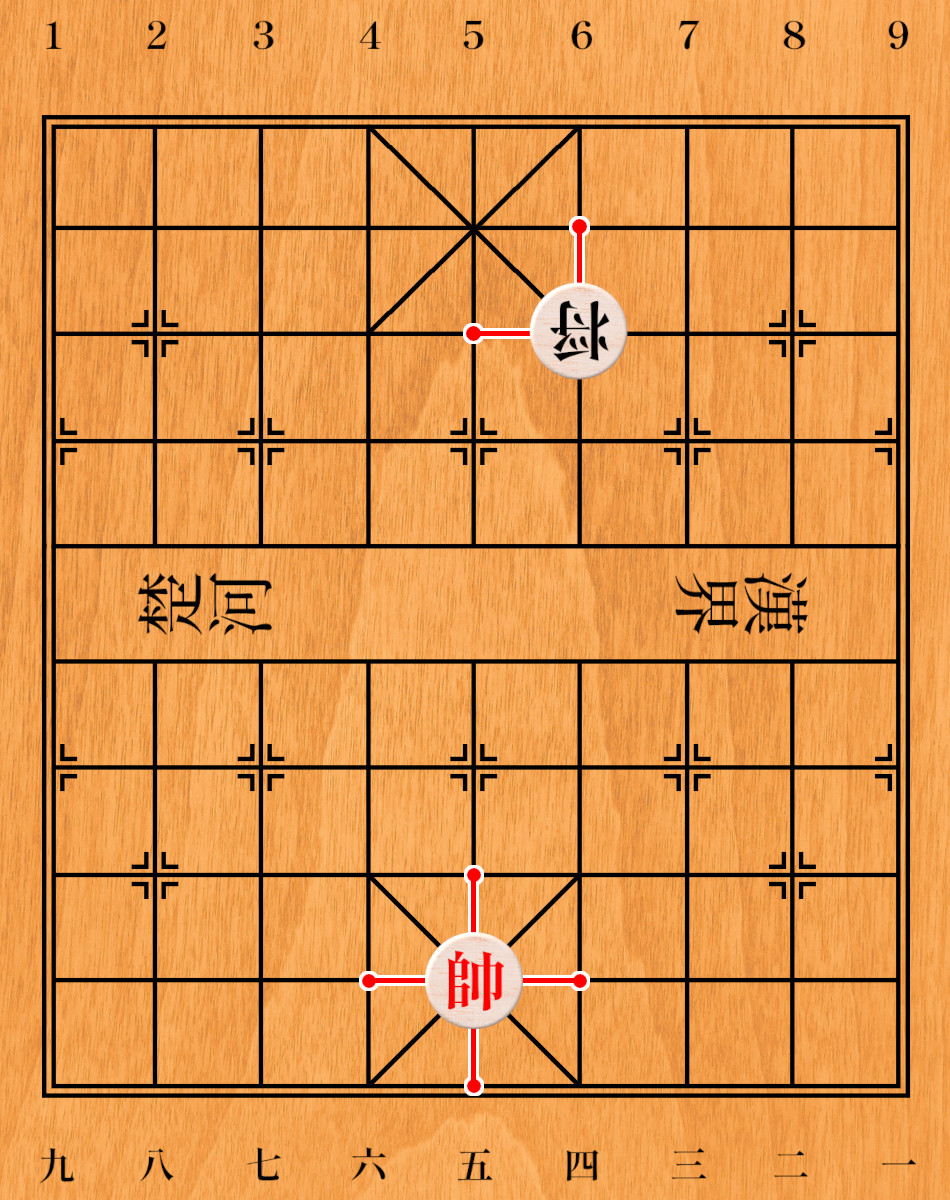

帥・将

帥と将は名前は違えど同じ駒で、前後左右の交点に1つずつ移動できます。この駒を詰まされると負けです。

帥と将は九宮から出られません。そのため、上画像で将は2箇所しか移動先がありません。

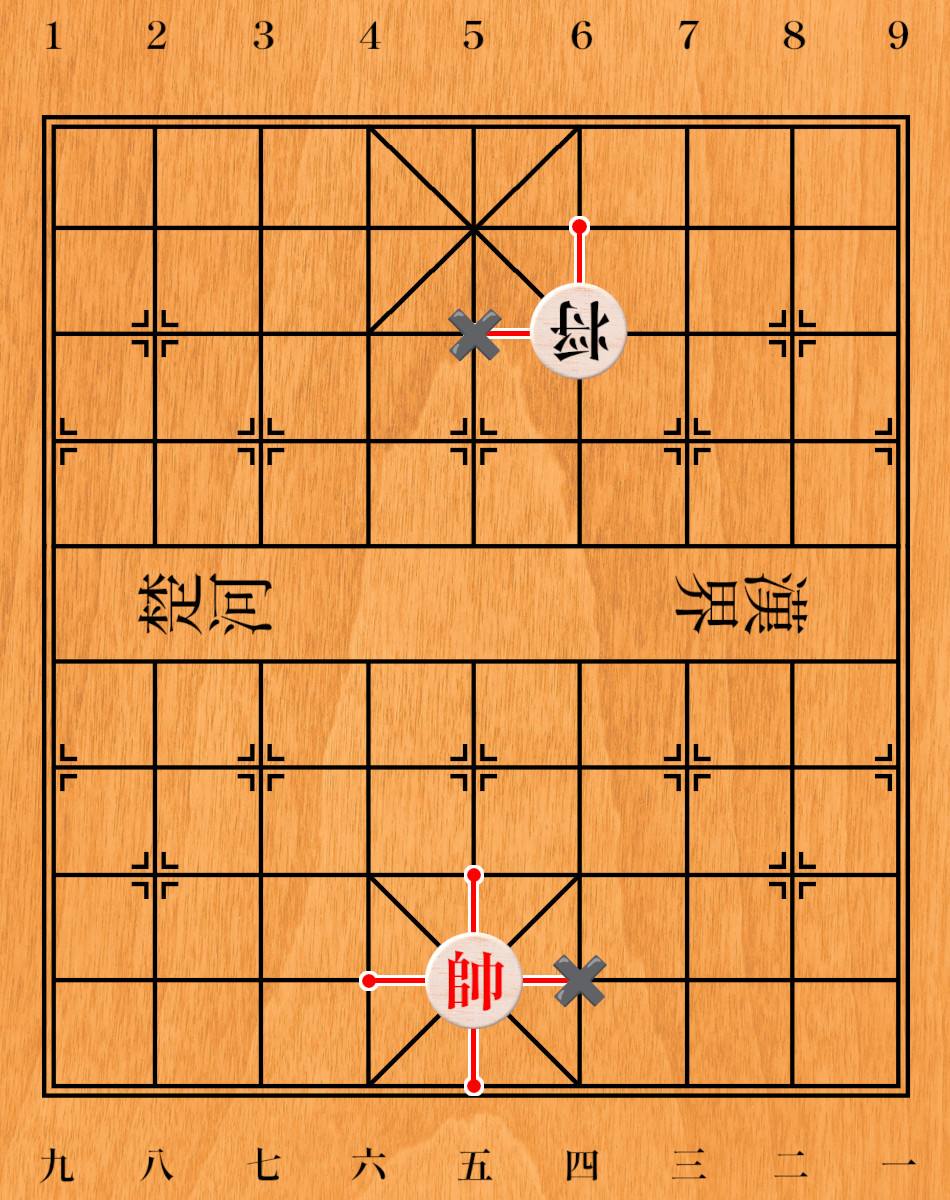

帥と将には対面笑(たいめんしょう)という特殊ルールがあります。対面笑とは、帥と将は直接向かい合えないルールです。

上画像は帥が五路、将が6路にいます。この時、帥は四路、将は5路に移動できません。

帥や将に手がかかっている、将棋で言う王手(チェスはチェック)をシャンチーでは将(ジャン)といいます。将と書いてジャンですから紛らわしいので注意が必要です。

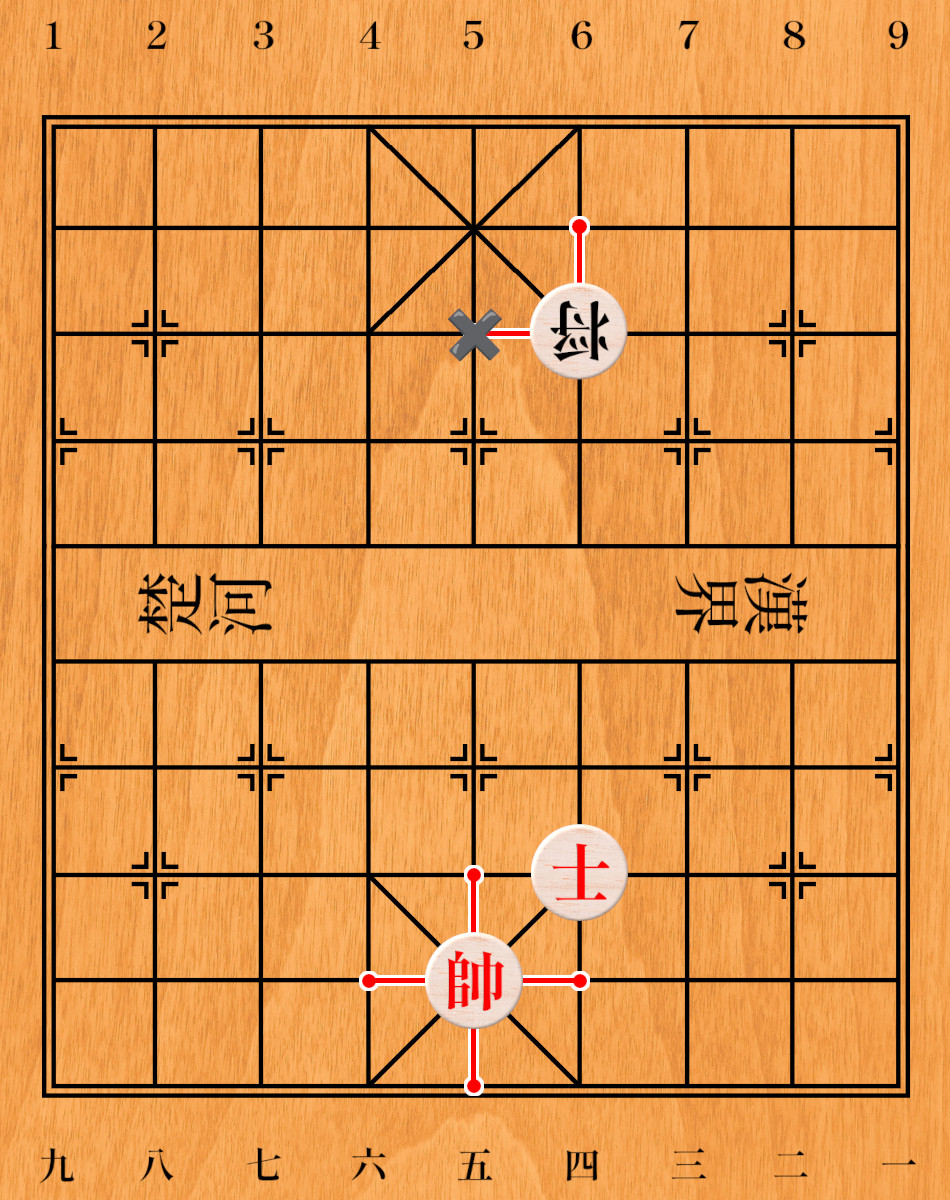

士

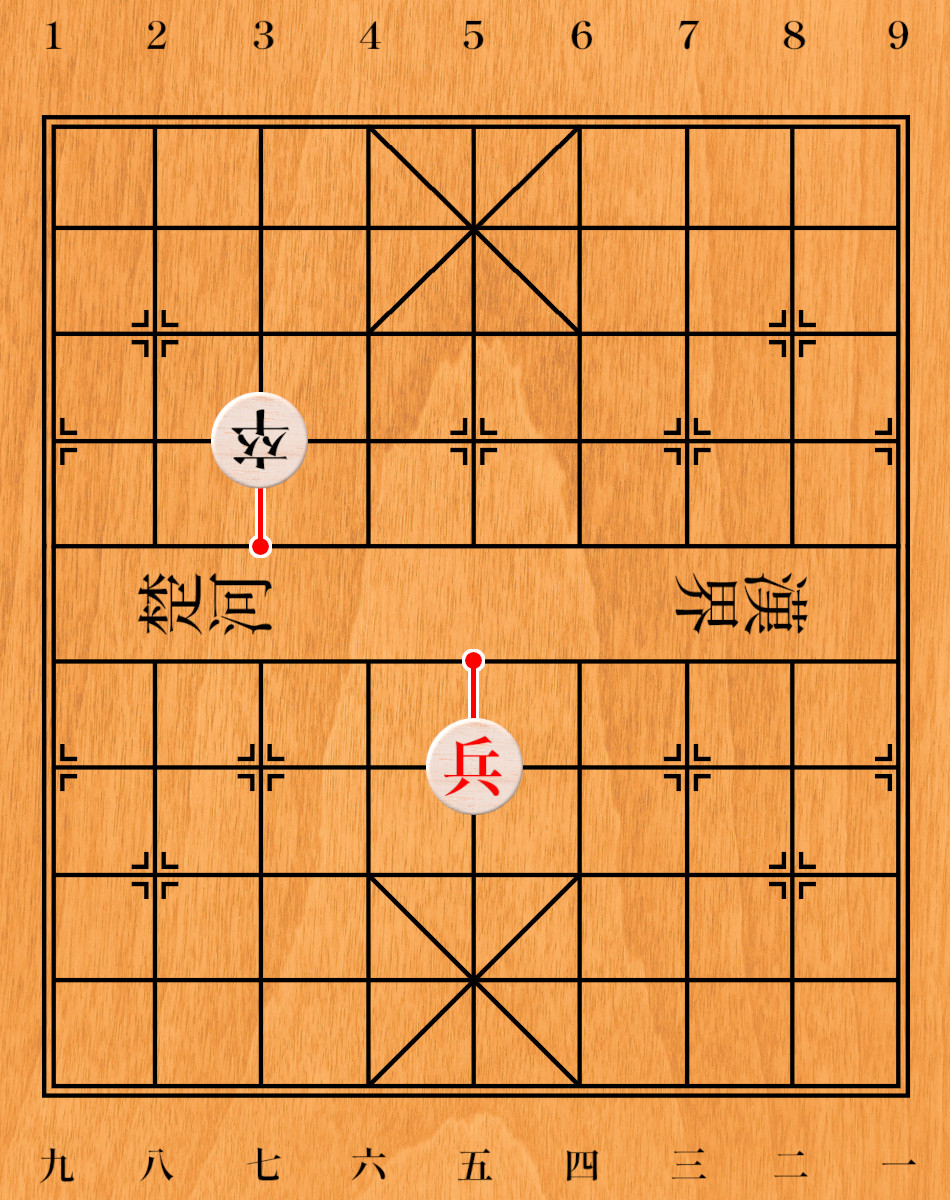

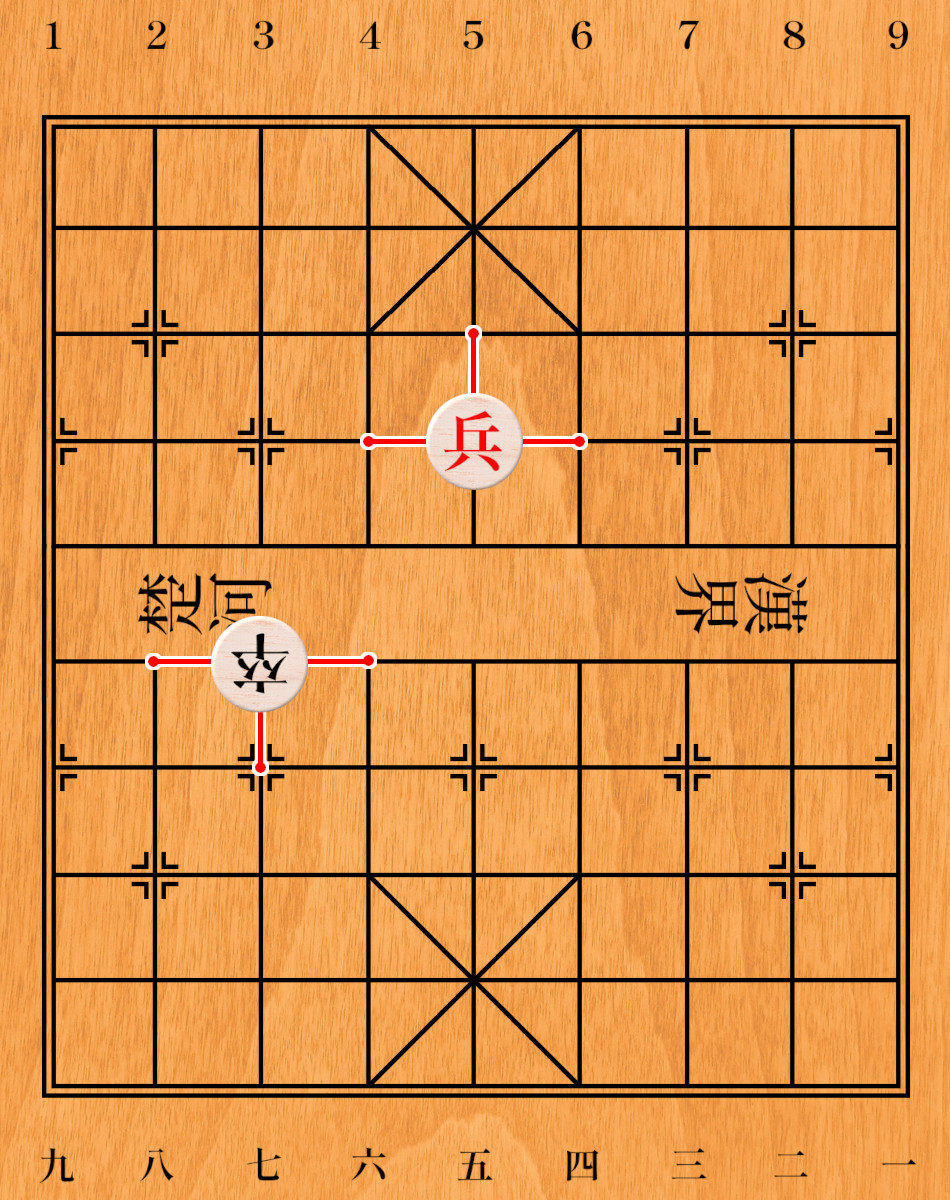

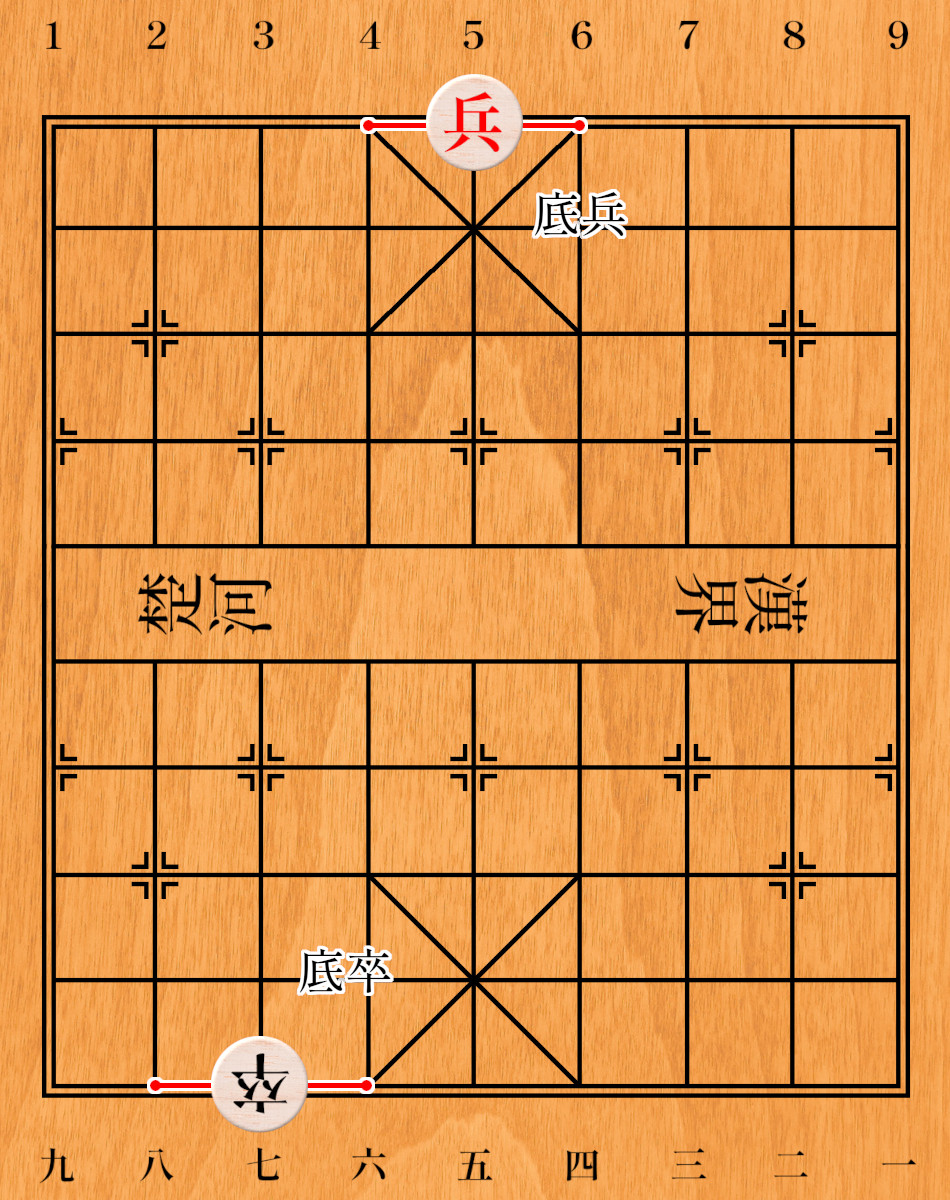

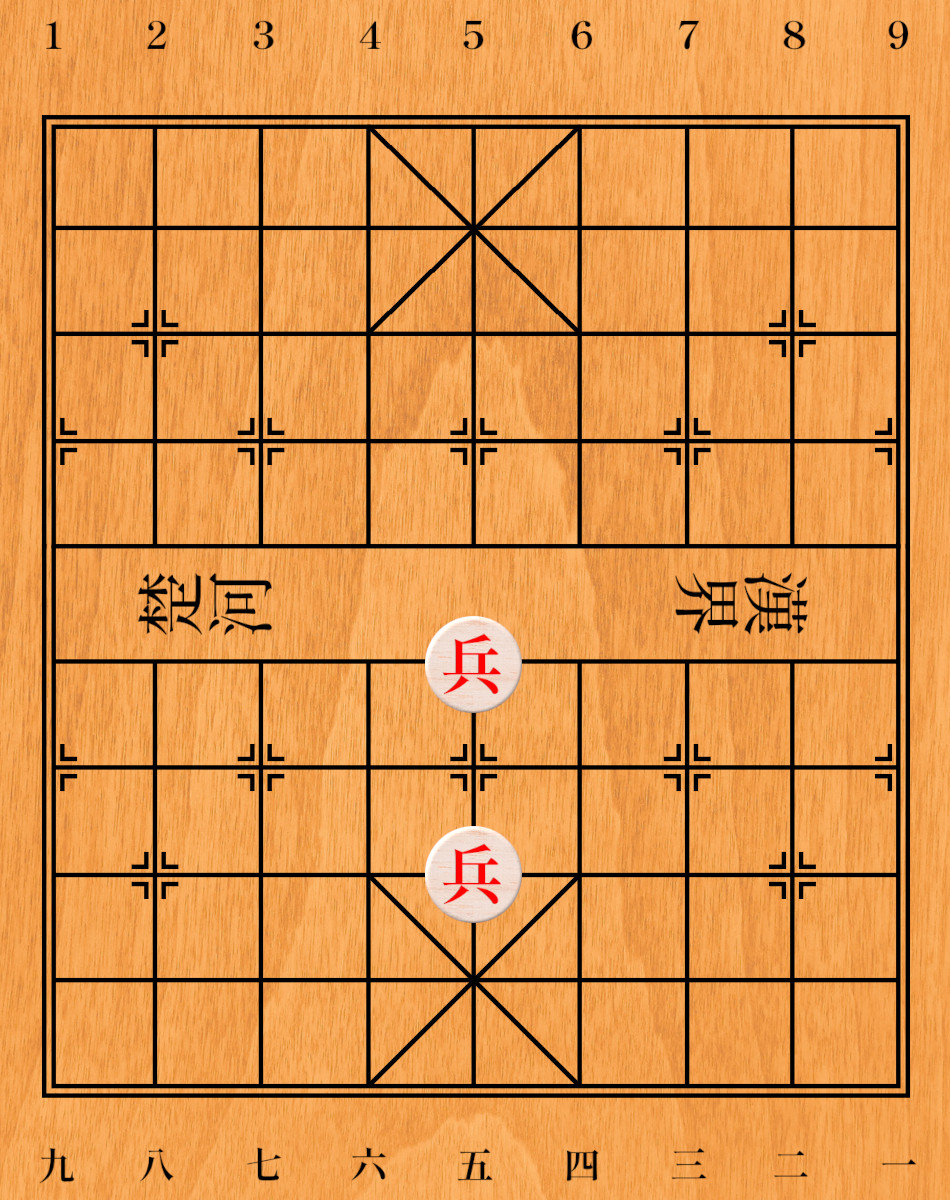

兵と卒

兵と卒は名称は違えど同じ駒です。前に1つだけ移動でき、相手の駒があれば取ってその交点に進みます。河を渡ることもできます。

兵と卒は昇格できます(将棋でいう成り)。河を渡ると前だけでなく左右にも1つ移動できるようになります。

駒はそのまま使い、将棋のように裏返したりしません。昇格しても兵と卒は後ろに下がれず自陣に戻ることはありません。そのため昇格済みを表す必要がないのです。

駒の価値

駒ごとに異なる動きをする以上、価値に差が付きます。対局では駒が取ったり取られたりしますが、駒に点数を与えて考えることで、好手か悪手か判断しやすくなります。

| 駒名 | 点数 |

|---|---|

| 帥・将 | 点数なし |

| 車 | 9点 |

| 炮 | 4.5点 |

| 馬 | 4点 |

| 相・象 | 2点 |

| 士 | 2点 |

| 兵・卒 | 1点(昇格後は2点) |

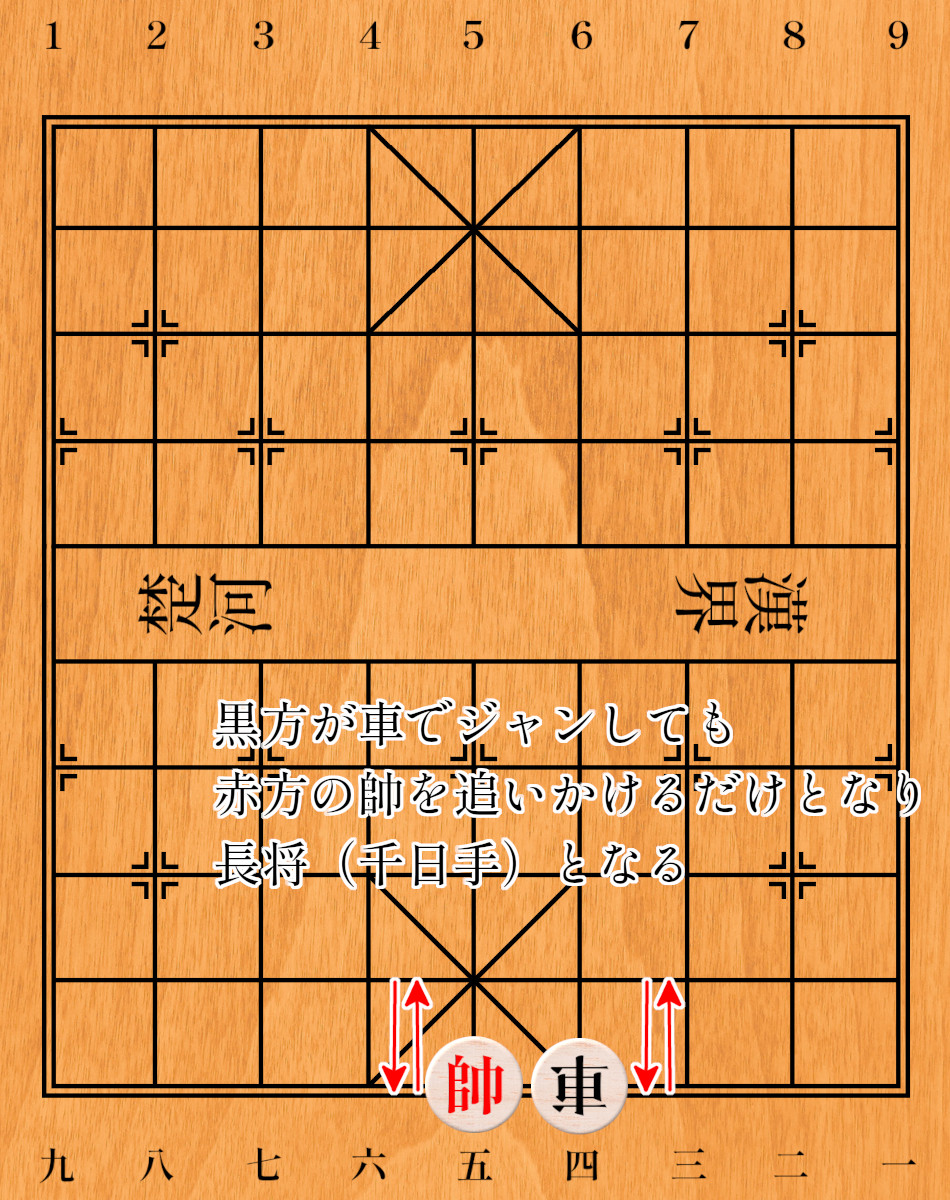

長将(千日手)

長将が許されるのは2回まで、3回目は手を変えなくてはなりません。将棋の千日手と同じですが、将棋は3回まで許されますが、シャンチーは2回までです。

長殺

黒方は、このまま赤方の車が車三進三と動くと詰んでしまいます(士を退いて守ると炮で負け )。そこで将5平6と先回りして受けます。すると赤方は車三平四とジャンをかけます。黒方は将6平5と先ほどの場所に戻ります。今度は赤方も車四平三と先程の場所に戻ります。

このようにジャンと殺の繰り返しを長殺(チャンシャー)といいます。本場中国のルールでは長将と同じく、3回目は攻める方が手を変えなければなりません。しかし、国際ルールでは3回目が現れた時点で引き分けとなります。

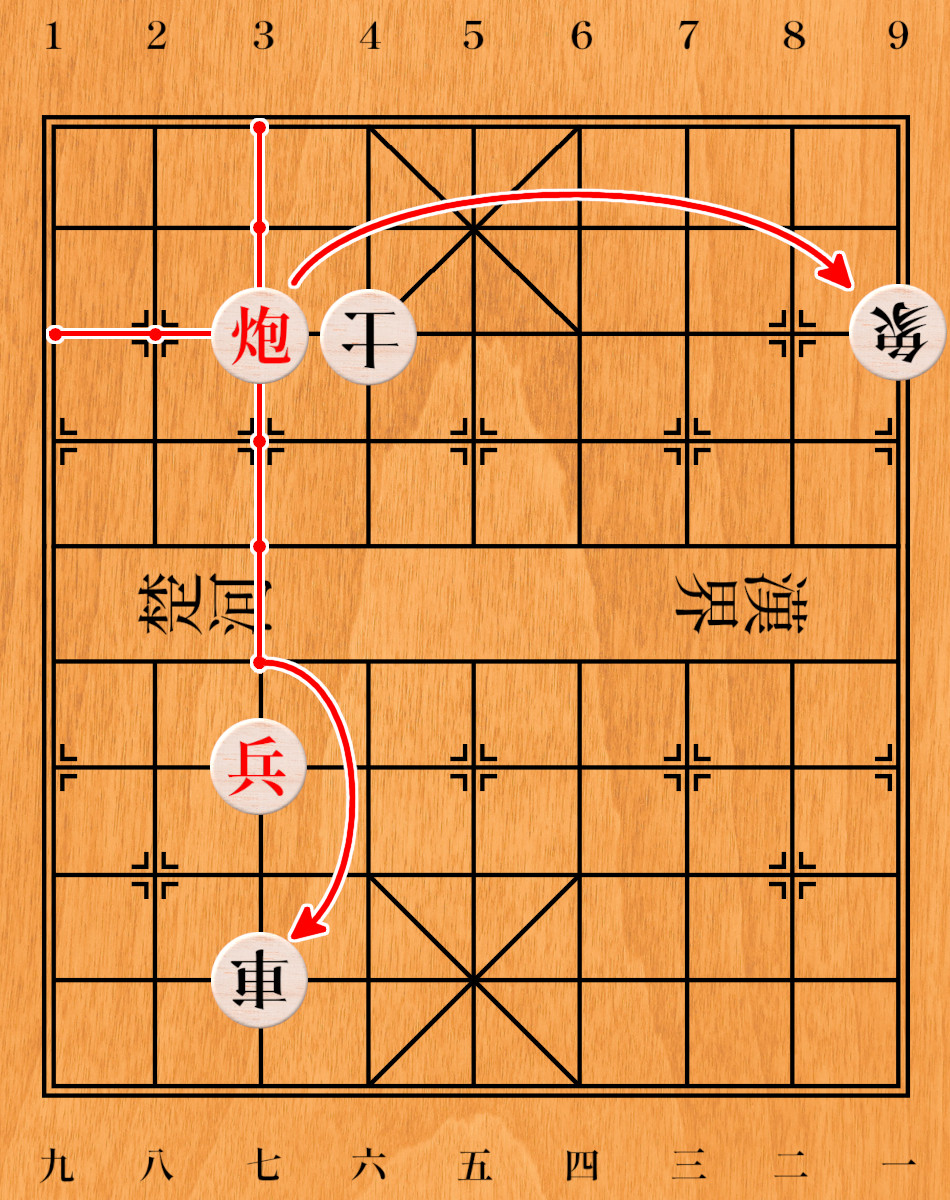

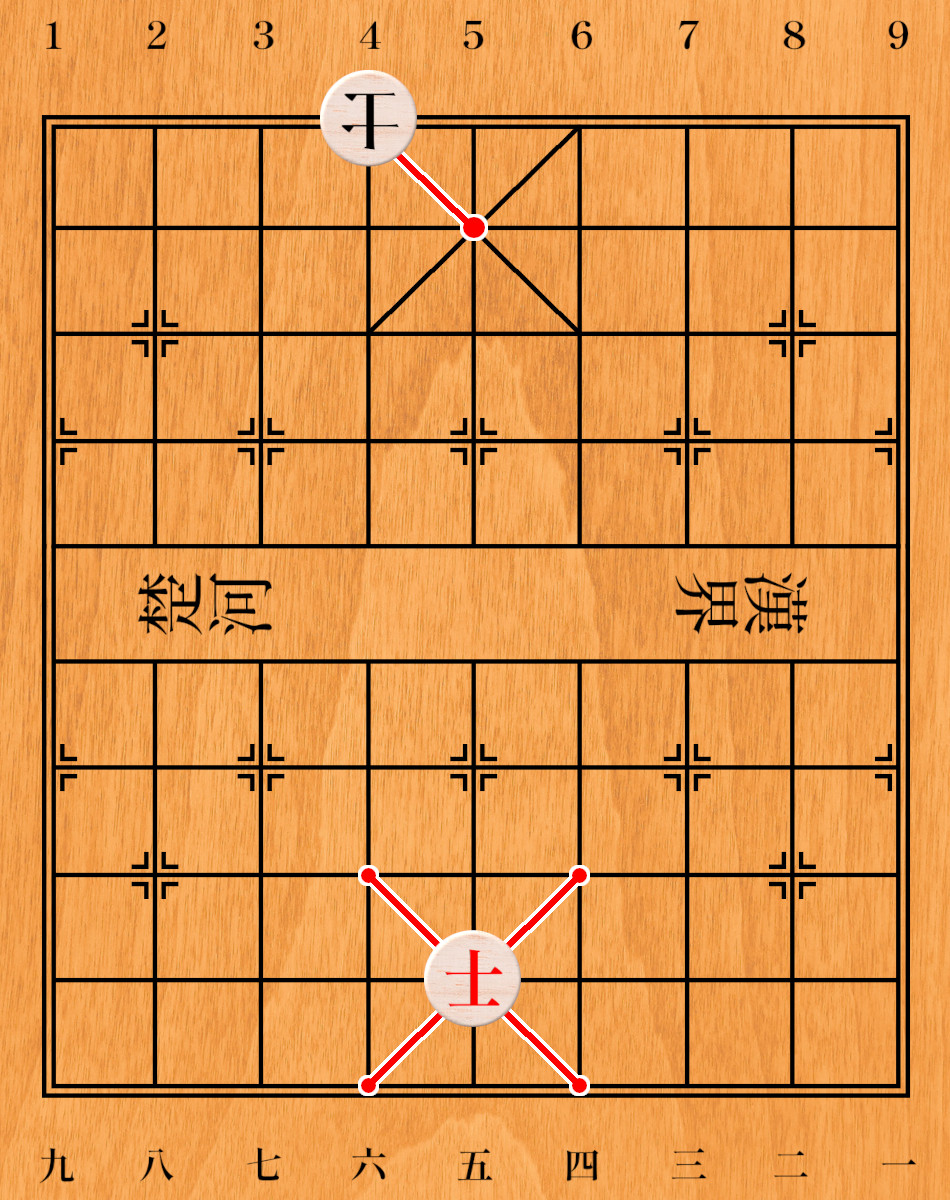

困斃

上画像では、赤方が昇格させた兵を進めて将を追い詰めた局面。単純に兵を前進させては将に取られるだけ。ここで赤方は馬七進六と馬を跳ねました。馬の右隣に士がいるためジャンにはなりませんが、黒方は指し手が無く困斃となり赤方の勝ちです。

馬の足を縛っている士を動かせば将が取られます。かといってもう一つの士や炮は動かせず、将も動けば兵に取られます。

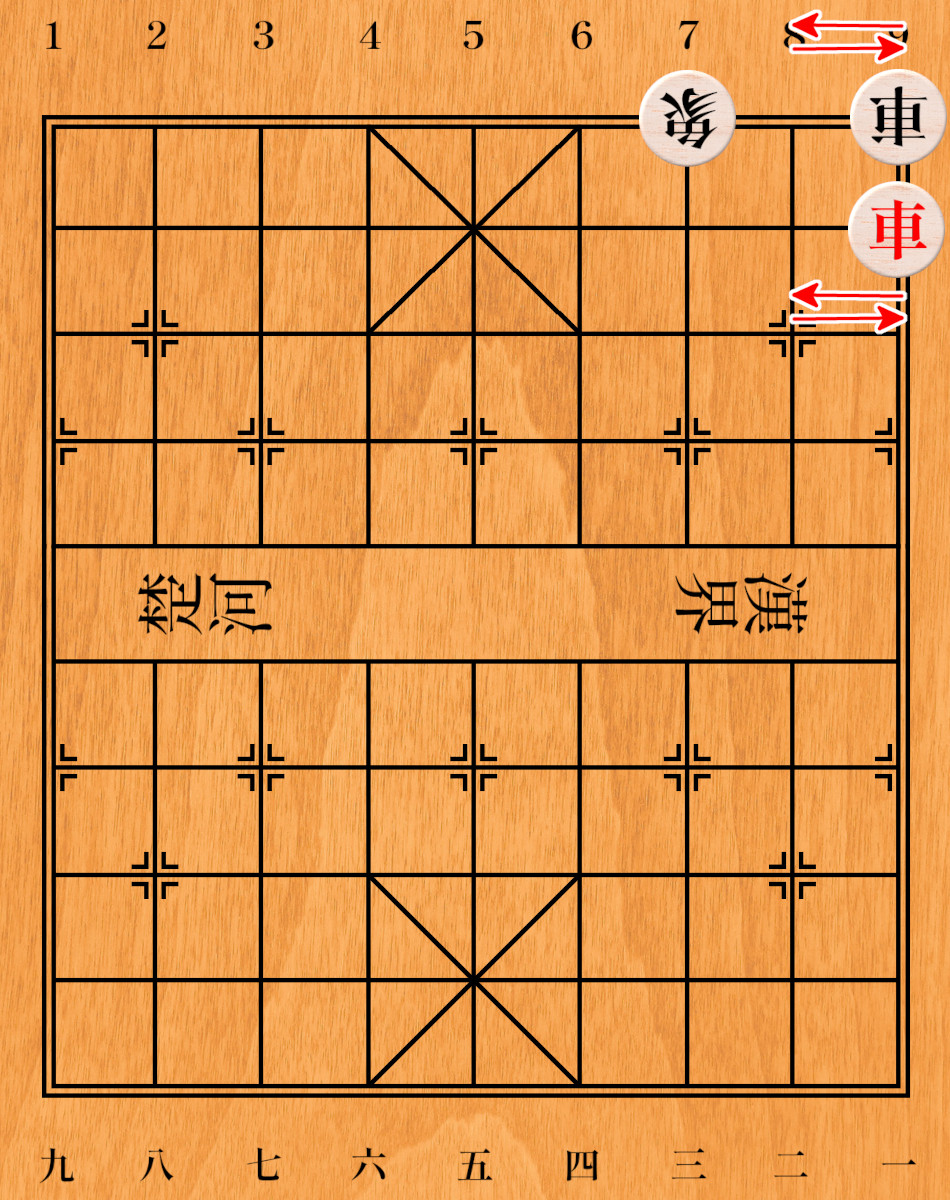

長捉

ある駒で相手のある駒を取ろうとする手が連続した場合、3回目は手を変えなくてはなりません。これを長捉(チャンジュオ)といいます。

上画像は、紅方が車二平一と車で黒方の車を攻めた局面(攻め1回目)。黒方は車9平8と車を逃します。紅方は車一平二と追いかけ(攻め2回目)、黒方は車8平9と逃げます。ここで紅方が車二平一と車を動かせば(3回目)長捉となってしまいます。

和(引き分け)

シャンチーで引き分けは和(わ)または和棋(わき)といいます。

合意による和

片方のプレイヤーが和を申し入れ、相手が了承すれば引き分けとなります。

自動限着による和

対局が始まり100着(100手)指された段階で、どちらも1つの駒も取られていない状態なら和となります。これを自動限着といいます。

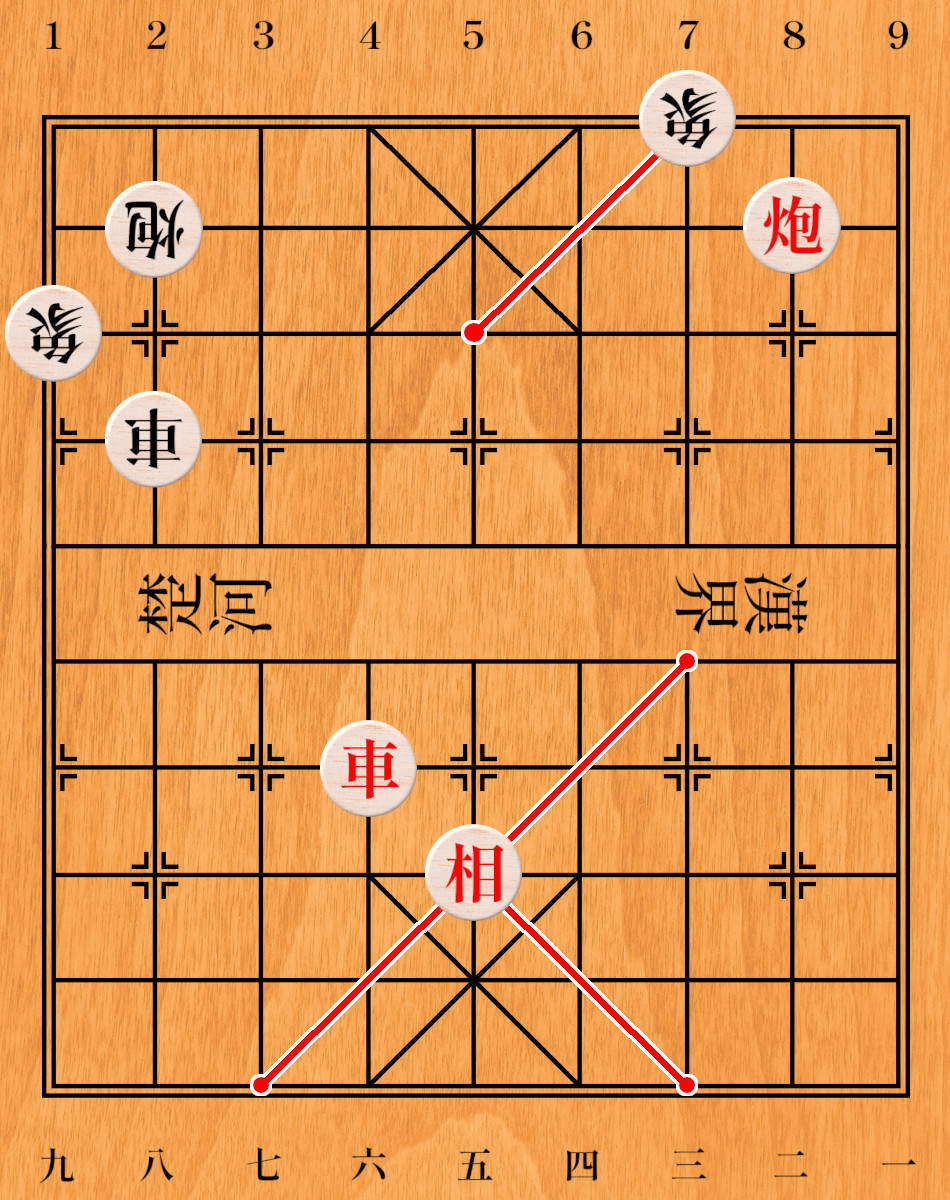

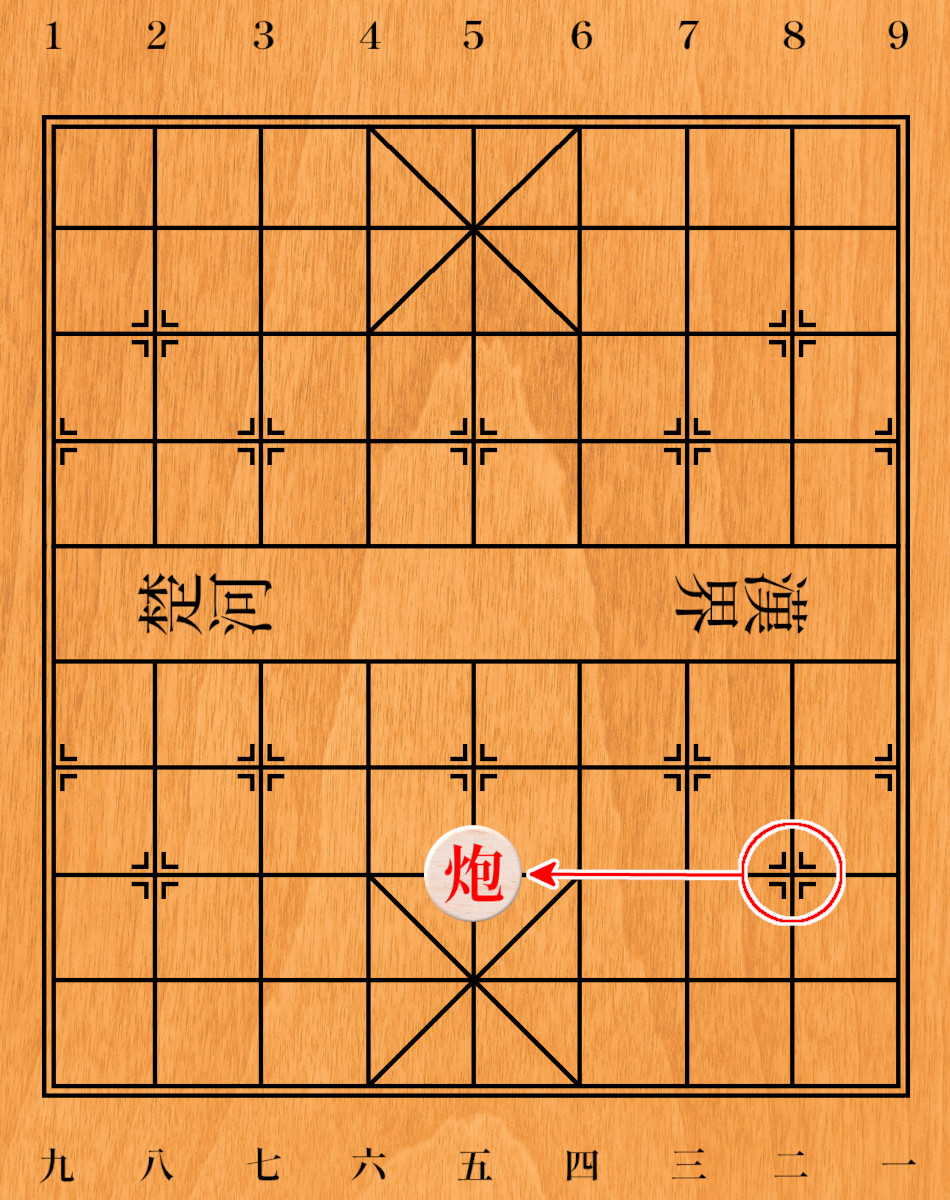

棋譜の読み方

棋譜は一局の駒の動きを記録したものです。シャンチーの棋譜は、4つの要素で構成されます。

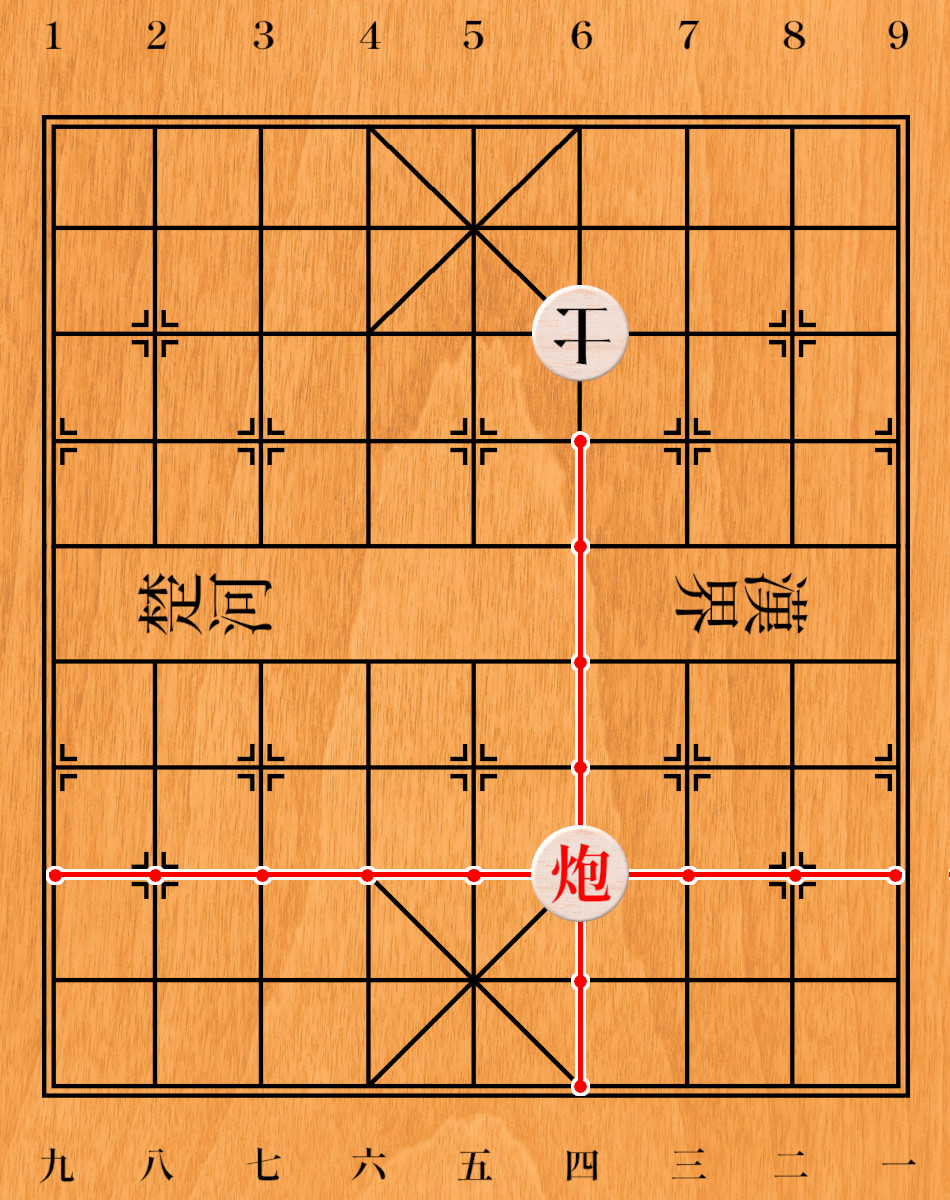

上画像は、赤方が炮を動かした場面。棋譜は「炮二平五」。赤方の駒は漢数字で、黒方の駒はアラビア数字を使います。

炮(炮を)二(二路から)平(横に)五(五路へ)という意味です。平は横移動を表します。進行方向には進(前に)、平(横に)、退(後ろに)があります。

4番目の数は路の場合と歩数の場合があります。上画像は、黒方が車を動かした場面。棋譜は「車1進5」。これは1路に居た車を前に5つ進ませたという意味で、5路に進ませたのではありません。5路に進ませた場合は進ではなく平を使います。

移動先が今居る路と同じ路の場合は、動いた歩数を使うのです。

上画像は赤方が馬を後ろへ動かした場面。棋譜は「馬六退五」。六路に居た馬を五路へ退いたことを表します。

上画像は五路に2つの兵が存在します。同じ路に同じ種類の駒がある場合、前、後で区別をつけます。上画像の場合、上の兵が進んだ場合は「前兵進一」、下の兵なら「後兵進一」。

同じ路に同じ種類の駒があっても、どちらが動いたか分かるなら前後はつけません。上画像は兵ですがこれが車とします。「車五退二」なら後ろの車しかありえないため、後五退二とは書きません。3つの駒がある場合は「前、中、後」を使います。

シャンチーは紅方と黒方の一手一組で表記します。この一組を1回合といいます。表記方法は以下です。

1. 炮二平五 馬8進7

2. 馬二進三 卒7進1

3. 車一平二 車9平8

4. 車二進六 馬2進3

5. 兵七進一 炮8平9

左の数字が回合を表します。

コメント