八八の概要

八八は花札でも有名なゲームですが、覚えるルールが多いのが難点。最初の手札に手役があれば、役代が貰えます。そして、ゲーム開始後は札を多く取り、出来役を目指します。

手役にしろ出来役にしろ、役代は他の2人からそれぞれ貰う事ができます。例えば、2貫の手役があれば、他の2人から2貫ずつ計4貫が貰えます。つまり、八八は互いの点数(貫)を取り合うゲームなのです。

ゲームの流れ

- 参加者を決める

- 札を配る

- 貫木を配る

- 場の種類の確認

- 手役の発表

- ゲーム開始

使用札

48枚

プレイ人数

3人

その他

貫木(もしくは代用品)、改貫札(もしくは代用品)

遊び方

親の決め方

花札では親は「めくり札」で決めます。山札から1人1枚ずつ札をめくり、最も数の少ない月の札をめくった人が親です。同じ月ならより札の点数の高い人が親です。同じ月、同じ点数の札を2人以上がめくった場合は、その人達だけでもう一度めくり札を行います。

札の月の確認は「」を確認して下さい。

参加者の決定もめくり札を使います。めくった札の月が最も少ない上位2人が参加者になります。月が重複したなら札の点数、点数も重複したならもう一度めくり札を行います。

参加者の決め方

八八は3人で遊ぶゲームであり、4人以上の候補者がいる場合、「出る・下る」「追い込み」「しばり」によって参加者を決定します。

「出る・下る」「追い込み」「しばり」の結果、不参加が決まったプレイヤーは、配られていた手札を裏にして山札に戻します。

まず、「出る・下る」で候補者の参加意思を確認します。「出る・下る」は候補者に札が配られた後で行います。自分に回ってきた手札と相談して参加(出る)、不参加(下る)の判断をします。

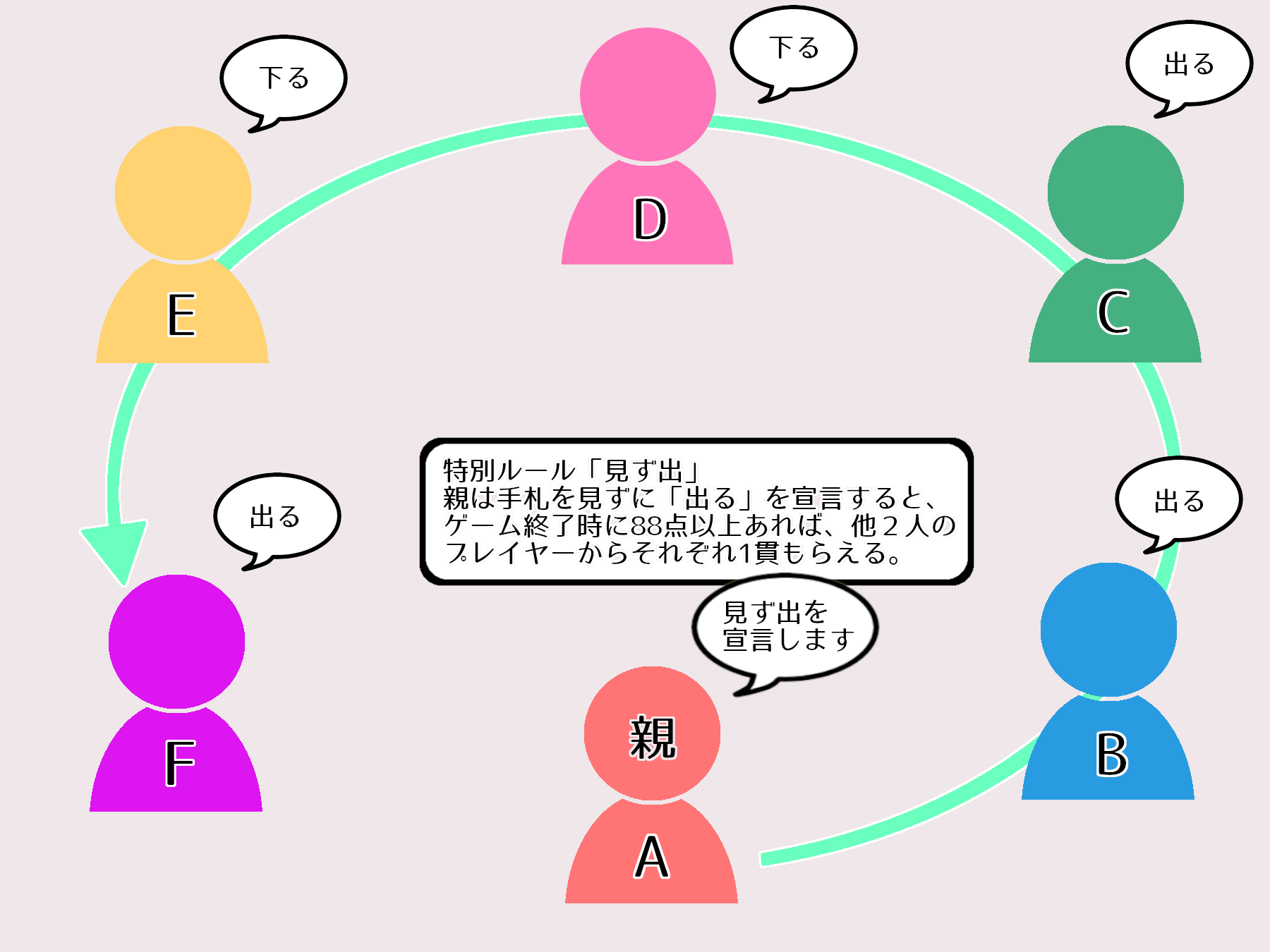

親に限り、特別ルール「見ず出」があります。配られた手札を見ずに出るを宣言すると、ゲーム終了時に88点以上あれば、他2人のプレイヤーからそれぞれ1貫もらう事ができます。

下るを宣言したプレイヤーは「下り賃」が貰えます。下り賃の一覧が以下です。

| 参加希望者数→ 「下る」を宣言した人の順番↓ | 4人 | 5人 | 6人 |

|---|---|---|---|

| 1番目 | 1貫 | 1貫 | 1.5貫 |

| 2番目 | なし | 1貫 | 1.5貫 |

| 3番目 | なし | なし | 2貫 |

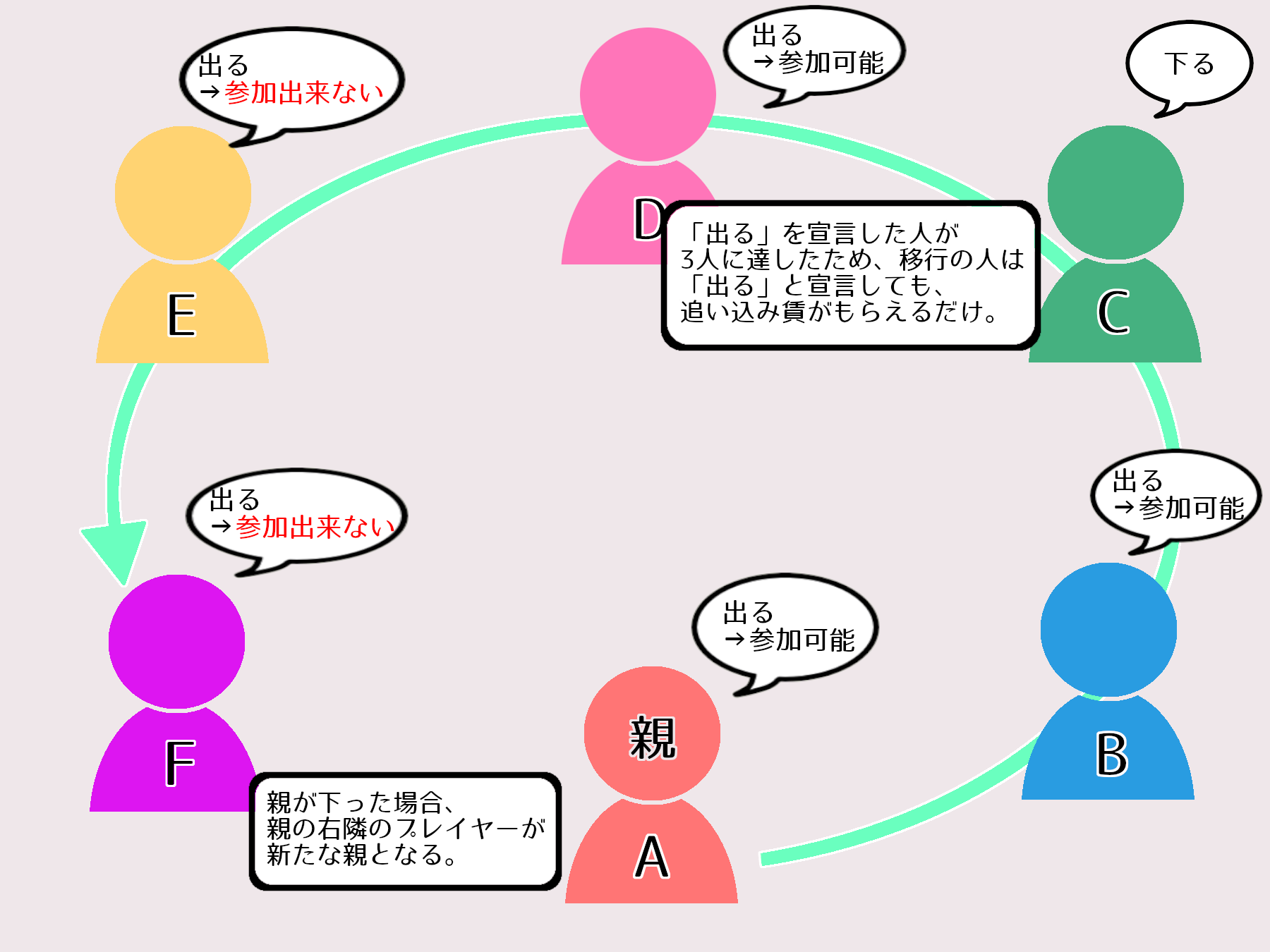

「出る」を宣言した人が4人以上なら、「追い込み」を行います。

「追い込み」では先着順で参加者が決定します。例えば4人の希望者がおり、親から順番に意思を確認し、「出る」と宣言した3人目が現れた時点で、同じく「出る」を宣言した4人目(移行)は強制不参加となります。

親が「下る」を宣言した場合、親の右隣のプレイヤーが新たな親になります。

強制不参加となったプレイヤーには「追い込み賃」が払われます。

| 種類 | 条件 | 追い込み賃 |

|---|---|---|

| 手役 | 手札に手役がある時 | 手役代の半額×3人 |

| 役札 | 出来役に関係する札がある時 | 役札1枚につき0.25貫×3人 |

| つかみ | 手札に出来役がある時 | 出来役代の半額×3人 |

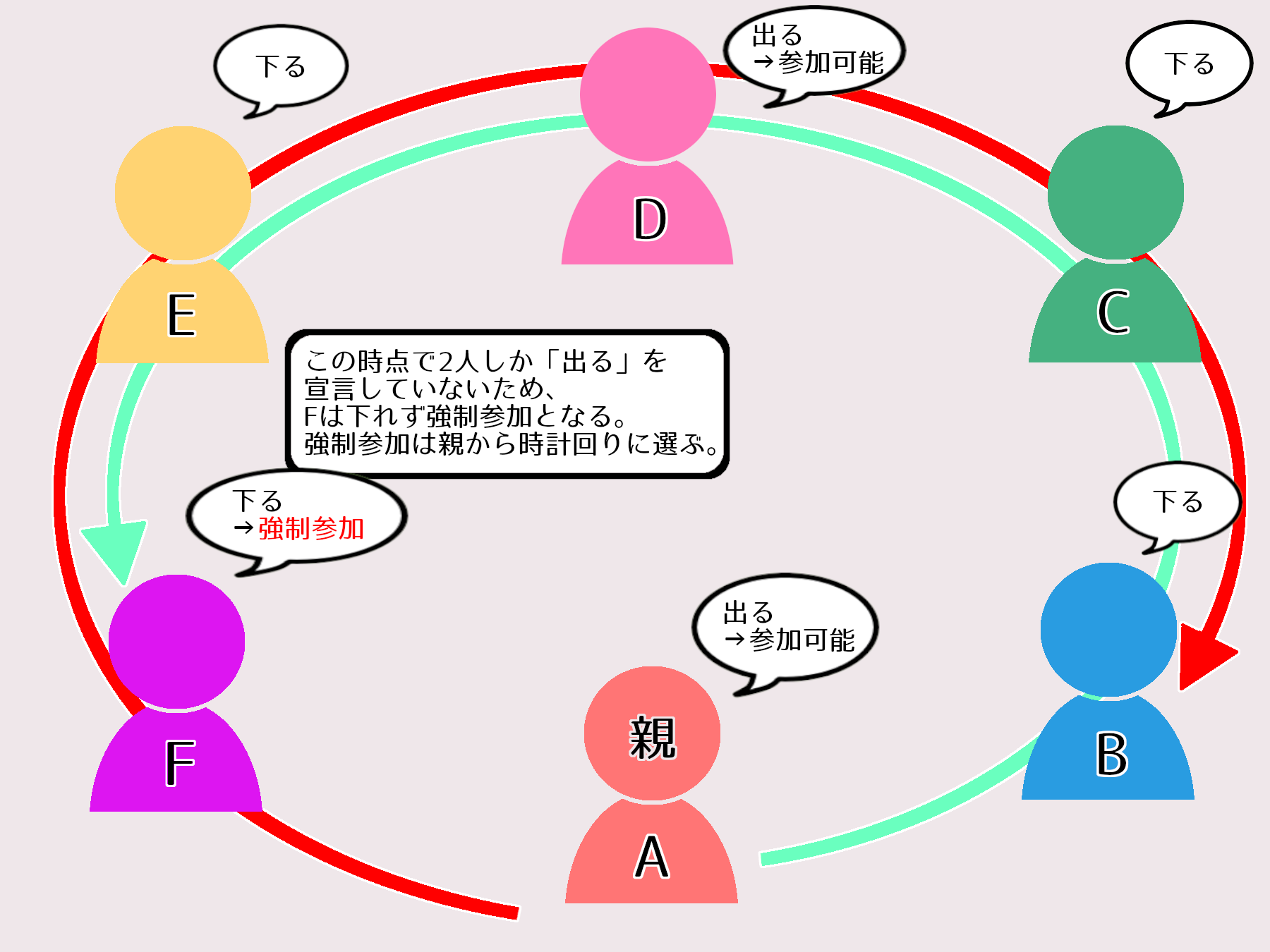

「追い込み」の結果、参加希望者が3人未満(足りない)になってしまった時は、「しばり」を行います。

「しばり」は再度「出る・下る」を行い、ピタリ3人になればそのまま決定、多ければ「追い込み」のルールを適用し決定、3人未満なら「下る」を宣言したプレイヤーの中で、宣言の順番が後ろの人から順番にゲームに参加します。そしてこれは強制(しばり)で拒否は出来ません。

「しばり」には「出る・下る」の下り賃、「追い込み」の追い込み賃のような支払いはありません。

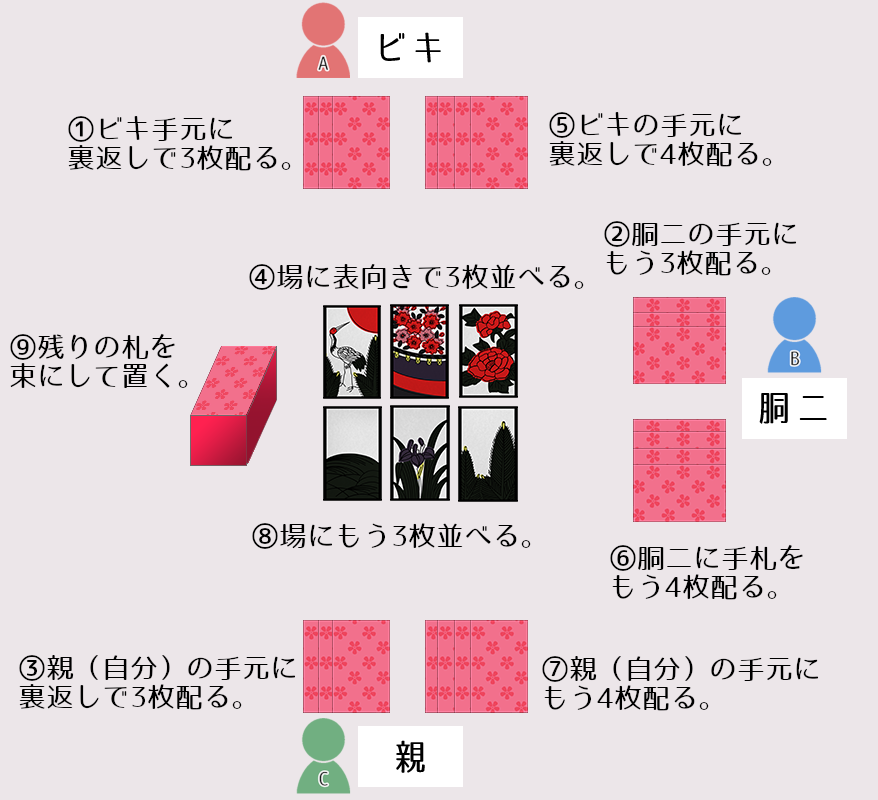

札の配り方

上画像の①〜⑨の手順で親が札を配ります。

貫木を配る

貫木(かんぎ)とは花札で使うチップ。単位が貫で○貫と点数が記載された木の板です。参加者に1人5貫ずつ貫木を配ります。八八では役点の12点で1貫になり、最初に60点(5貫)から始まる事になります。

場の種類を確認

八八は、最初に出された場札の組み合わせで「小場(こば)」「大場(おおば)」「絶場(ぜつば)」の3種類があります。場の種類によって役代が変わるため、しっかり確認しましょう。

| 小場 | 6枚の場札に20点札が1枚も無い場。 |

|---|---|

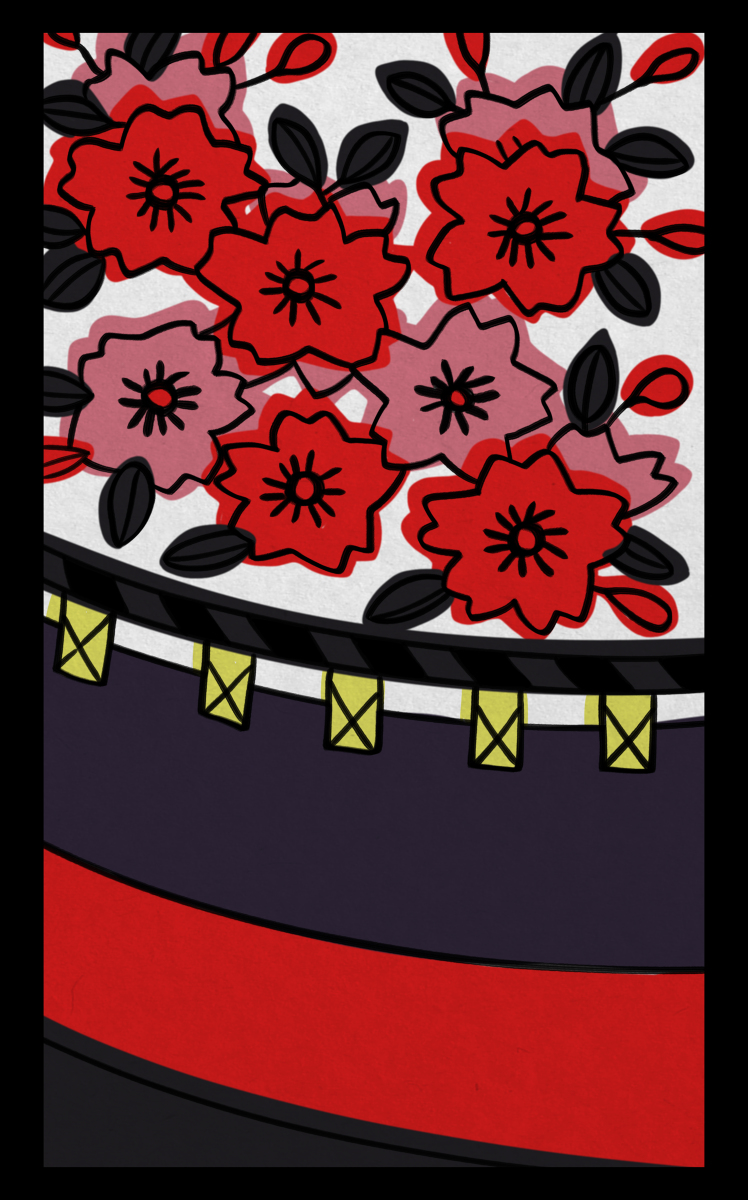

| 大場 | 6枚の場札に「松に鶴」「桜に幕」「芒に月」のどれか1枚がある場。2枚ある時は「二代しばり」となり、次回のゲームも「大場」になる。

|

| 絶場 | 6枚の場札に「柳に小野道風」「桐に鳳凰」のどちらか1枚がある場。2枚共ある時は「絶場の二代しばり」となり、次回のゲームも「絶場」になる。

|

手役の発表

手札に手役がある場合は、親から順番(反時計回り)に手役を発表します。八八の手役には「基本の手役12」と「手役の重複35」の計47種類、さらに「手役の特殊ルール3つ」があります。ゲーム開始後に手役に気付いても無効になるためしっかり確認しましょう。

手役代は全員の手役の発表後、その場で貰ったりあげたりします。役代は手役にしろ出来役にしろ、他のプレイヤー達からそれぞれ貰えます。もし10貫の役代なら他2人からそれぞれ10貫ずつ計20貫、貰えます。

ゲーム開始

親→胴二→ビキの順番でゲームを始めます。

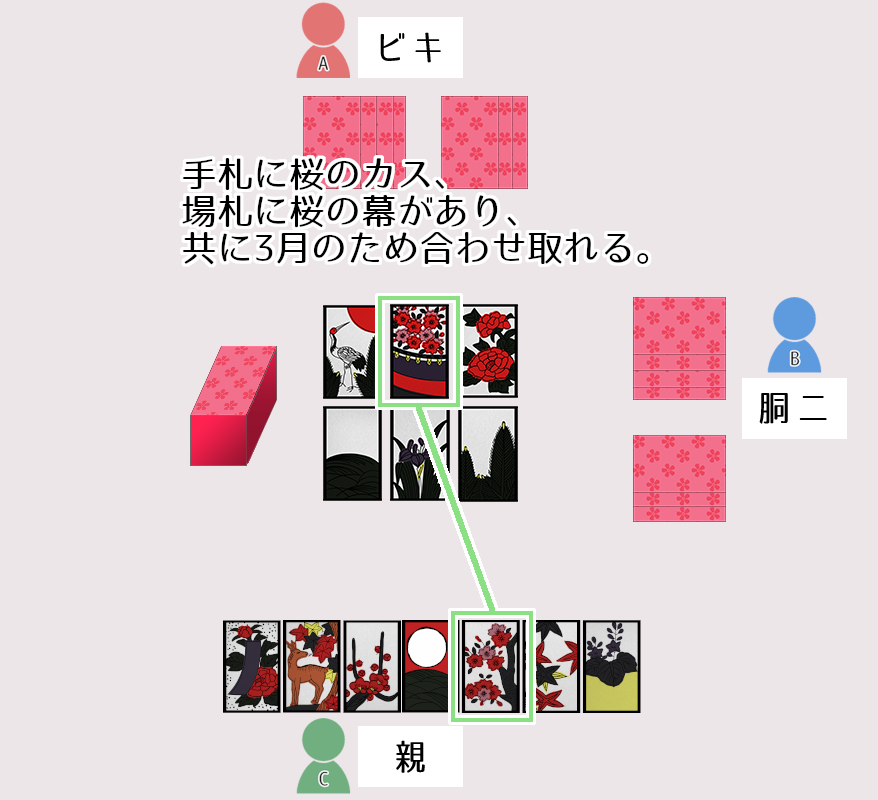

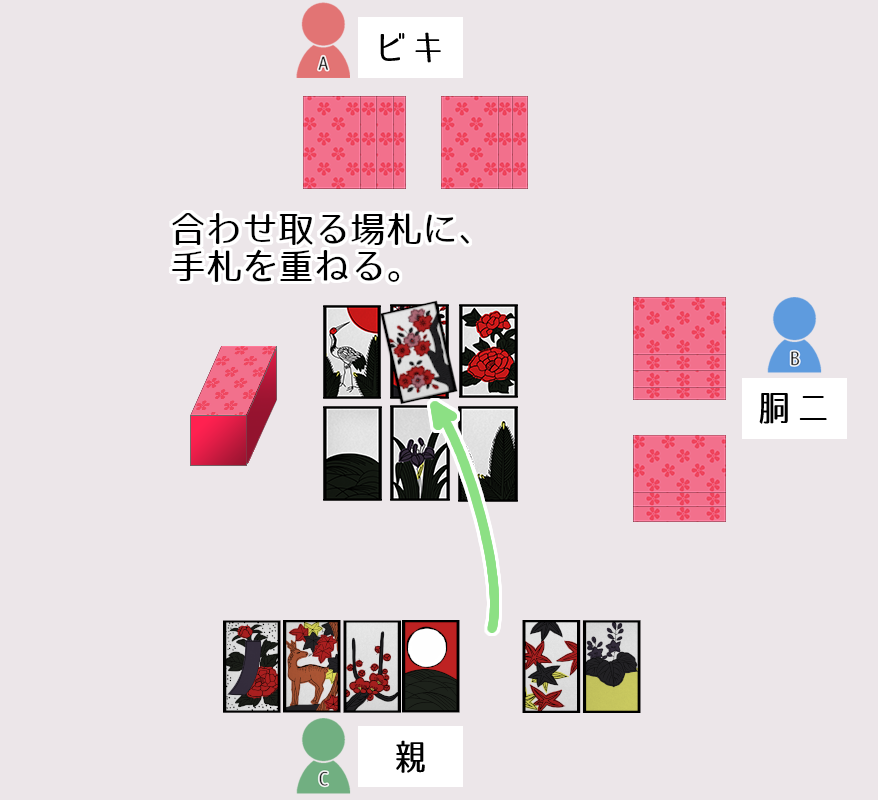

まず、手札と場札を見て合わせ取れるものがあれば合わせ取ります。なければ手札から好きな札を1枚場に並べます。これは「花合わせ」や「こいこい」と同じです。

次に、山札から1枚めくります。めくった札で合わせ取れる場札があれば合わせ取ります。合わせられる場札が無ければ、場にめくった札を並べます。

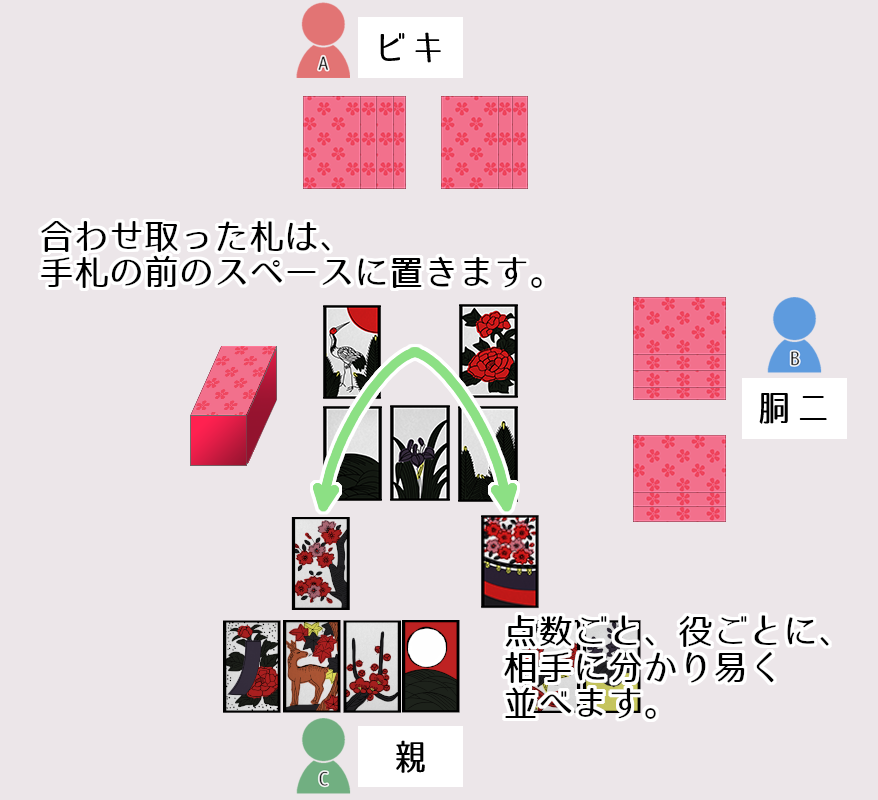

取り札は他のプレイヤーに確認できるよう脇に並べておきましょう。

もし、この時点で出来役が完成したら、その場で出来役を発表します。この時、完成させたプレイヤーは「打ち切り」と「下げ」を選択します。

「打ち切り」と「下げ」

「打ち切り」とは、基本の出来役5種が完成した時、その場で発表して役代を貰い、その回のゲームを終了させる事です。これは自分が手札と場札を合わせ取り、山札をめくった後で発表します。他プレイヤーの手番では「打ち切り」は出来ません。

「下げ」とは、出来役は完成したが、まだ他の出来役も作れそうと思った時、「下げ」を宣言してゲームを続行させる事を言います。

「下げ」には3つのルールがあります。

下げの的中

下げの取り消し

「下げ」を宣言したプレイヤーは、ゲーム中のどこでも「下げ」を取り下げられます。「下げ」を宣言してみたものの新しい役が作れず、他プレイヤーが先に出来役を完成させそうな場合に下げを取り消します。取り下げた場合、最初の出来役代の半分を他2人に返すことになります。

例えば、親が「赤短(7貫)」の出来役を作り「下げ」を宣言。その後、下げを取り消したとします。まず他2人から出来役代の7貫をそれぞれ貰います。そして半分(この場合3.5貫)を2人にそれぞれ返します。結果、親は7貫ずつ計14貫を貰い、2人に半分を返還したため、プラス7貫になった計算です。

他の対戦相手の取り札から、出来役が作られそうだと思ったら、すぐに下げを取り消して負けないようにしましょう。

下げの失敗

「下げ」の宣言後、他プレイヤーが先に出来役を作りゲーム終了になる事を「下げの失敗」といいます。下げに失敗すると「下げの取り消し」と同じく、失敗したプレイヤーは最初の出来役代の半分を他2人に返さなくてはいけません。

さらに、出来役を先に作ったプレイヤーが貰う役代を、自分1人で払わなければなりません。

例えば、親が「赤短(7貫)」の出来役を作り「下げ」を宣言。その後、ビキが「後光(12貫)」を作ったとします。まず親は他2人から出来役代の7貫をそれぞれ貰います。そして半分(この場合3.5貫)を2人にそれぞれ返します。ここまでは「下げの取り下げ」と同じです。

そして出来役を作ったビキは、本来他2人から12貫ずつ計24貫を貰えますが、これを下げに失敗した親から1人から貰います。結果、親は7貫ずつ計14貫を貰い、2人に半分を返還し、ビキに24貫支払ったため、マイナス17貫になった計算です。

出来役が作れなければ、手札の7枚が無くなるまでゲームが続き、全員の手札が無くなった時点でゲーム終了です。

手役の吹き消し

自分の手札に「特殊な出来役のルール」がある場合、手役は無効になる可能性があります。これを「手役の吹き消し」と言い、ゲーム(1回戦)が出来役が作られず終了した場合のみ適用されます。

法度

「法度」は「赤短」「青短」「四光」の3つの出来役に対して、手札が残り2枚以上の時だけ適用されます。残り2枚以上(2を含めてそれより上)とは、手札1枚捨てても少なくともまだ1枚は手札が残っている状態という意味です。

この3つのうち、どれかの出来役を集めているプレイヤーがいて、出来役を完成させる最後の1枚を捨て札で合わせ取った場合、その札を捨てたプレイヤーが出来役代を1人で払わなければいけません。

対戦相手が上記3つの出来役を狙っていると考えられ、自分が残りの札を持っている場合は、無関係な札を捨て「法度」の回避を心がけましょう。

勝敗決定

八八は全12回戦(12ヶ月)で争います。1回戦(1ヶ月)が終わるごとに点数計算し、6回戦(6月)が終わった時点で「半どん」を行います。そして12回戦全て終わったら総合点の計算を行います。

1回戦ごとの計算

点数は、以下の合計になります。

- 手役の役代

- 出来役の役代

- 取り札の点数

そして、合計から基準点の88点を引いた数が、今回の自分の点数になります。当然、プラスにもマイナスにもなるため、出た結果に応じて貫木の支払いを行います。

下記は一例です。

| 取り札の合計 | 88点を引いた点数 | |

|---|---|---|

| A(親) | 86 | -2 |

| B(胴二) | 96 | +8 |

| C(ビキ) | 90 | +2 |

基準点が88点なのは、全ての札の合計点数(264点)を3で割った数だからであり、八八という名称の由来でもあります。

「改貫」とは

全12回戦が終わる前に、最初に配られた5貫(60点)がなくなった場合、追加で5貫貰うことができます。これを「改貫」といいます。1度の改貫で貰える貫木は5貫と決まっていますが、なくなれば何度でも改貫できます。

改貫した時は、それが分かるよう「改貫札」という目印を貰います。ない場合は何でもよいので代用しましょう。

改貫は6回戦終了時(半どん)、または12回戦終了時に貰った分だけ返却しなければなりません。返却した貫が他のプレイヤーに渡ることはありません。

6回戦後に行う「半どん」

12回戦のうちの6回戦が終わったら、最初の持ち点を2倍にします。これを「半どん」といいます。最初の持ち点は各5貫(60点)なので、各10貫(120点)になります。

ここまでで点数がプラスになっていたプレイヤーは、プラス分を供出し、集められた点数は取り置いておきます。点数のマイナスだったプレイヤーは何も供出しなくて大丈夫です。

そして12回戦が終了し、最終的に1位となったプレイヤーに取り置いていた点数が支払われます。

12回戦後の総合点の計算

全12回戦が終了し最終的な総合点を計算します。手役、出来役、取り札の点数を合計した点数に10貫(120点)を引いた点数が、その人の総合点になります。

改貫札がまだある場合は、ここで計算し返却します。

総合点を計算したら、最も点数の高いプレイヤーの勝利となります。3人共、総合点がマイナスになった場合は、最もマイナスが少ないプレイヤーの勝利です。

総合点は必ず貫単位で計算します。1貫は12点なので1〜12点は端数となり、五捨六入(四捨五入ではありません)します。

- 1〜5点 = 0貫

- 6〜12点 = 1貫

勝者決定後の「吟味」

勝者は他2人のプレイヤーから決まった点数を貰えます。これを「吟味」といいます。吟味の計算方法は以下です。

勝者の総合点の貫換算 + (5 × 参加希望人数) = 貰える点数

5という数字は決まった数字で固定です。

例として、勝者の総合点が132点、参加希望人数が6人だった場合、

(132 ÷ 12) + (5 × 6) = 41点

となり、勝者は他の5人(ゲーム非参加者からも)からそれぞれ41点が貰えます。

基本の手役12、重複の手役35、特殊な手役のルール

「公開」と「さらす」の違い

「公開」と「さらす」はどちらも、ちゃんと役が完成しているのを証明するために行います。しかし、この2つには明確に違いがあります。

- 「公開」は、手に持ったまま札を見せること

- 「さらす」は、札を場に並べてしっかり確認してもらうこと

さらした後はまた手に札を持ってゲームを再開します。「公開」するのは手役の「三本」だけで、他は全て「さらす」と覚えましょう。

基本の手役12

| 手役名 | 貫 | 説明 |

|---|---|---|

| 三本(さんぼん) | 2貫 | 手札に同じ月の札が3枚ある手役。この3枚を他2人に公開する。 |

| 立三本(たてさんぼん) | 3貫 | 「藤」「菖蒲」「萩」「桐」のどれか3枚が揃っている手役。ただし「桐」だけはカス札3枚が条件。この3枚を他2人にさらす。 |

| 赤(あか) | 3貫 | 短札2枚とカス札5枚の手役。「柳」は4枚ともカスと見做されるため、「柳に小野道風」や「柳に燕」が入っていても大丈夫。カス札の5枚だけさらす。 |

| 短一(たんいち) | 3貫 | 短札1枚とカス札6枚がある手役。カス札の6枚だけさらす。 |

| 十一(といち) | 3貫 | 10点札1枚とカス札6枚がある手役。カス札の6枚だけさらす。 |

| からす | 4貫 | 7枚全てがカス札の手役。7枚全てをさらす。 |

| 光一(ぴかいち) | 4貫 | 20点札1枚とカス札6枚がある手役。カス札の6枚だけさらす。 |

| 喰付(くっつき) | 4貫 | 同じ月の札が2枚ずつ3組ある手役。この6枚だけさらす。 |

| 手四(てし) | 6貫 | 同じ月の札が4枚全てある手役。この4枚だけさらす。 |

| はねけん | 7貫 | 同じ月の札3枚(三本)が1組と、同じ月の札2枚(喰付)が2組ある手役。7枚全てさらす。 |

| 一二四(いちにし) | 8貫 | 同じ月の札4枚(手四)が1組と、同じ月の札2枚(喰付)が1組ある手役。残りの1枚も含めて全てさらす。 |

| 四三(しそう) | 20貫 | 同じ付きの札4枚(手四)が1組と、同じ月の札3枚(三本)が1組ある手役。7枚全てさらす。 |

重複の手役35

手役の重複(ちょうふく)とは、手札に基本の手役が2つできた状態を言います。

「三本」との重複6つ

| 赤・三本 | 5貫 | 「赤」と「三本」の重複。構成する「三本」の札3枚とカス札をさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・三本 | 5貫 | 「短一」と「三本」の重複。構成する7枚の手札全てをさらす。 |

| 十一・三本 | 5貫 | 10点札とその同じ月の札のカス2枚による「三本」と、4枚のカス札の手役。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・三本 | 6貫 | 「光一」と「三本」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・三本 | 6貫 | 「からす」と「三本」の重複。「柳札」は全てカス札として使い、「三本」の部分が柳札で構成された場合、「立三本」となります。構成する7枚の手札全てさらす。 |

| 二三本(ふたさんぼん) | 6貫 | 2組の「三本」の重複。2組の「三本」の6枚全てさらす。 |

「立三本」との重複5つ

| 赤・立三本 | 6貫 | 「赤」と「立三本」の重複。「立三本」の札とカス札をさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・立三本 | 6貫 | 「短一」と「立三本」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

| 十一・立三本 | 6貫 | 「十一」と「立三本」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・立三本 | 7貫 | 手札の7枚全てがカス札で、その中に桐のカス札3枚がある手札。構成する7枚全てさらす。 |

| 二立三本(ふたたてさんぼん) | 8貫 | 2組の「立三本」の重複。2組の「立三本」の6枚全てさらす。 |

「喰付」との重複5つ

| 赤・喰付 | 7貫 | 同じ月の札2枚が3組あり、7枚のうち短札が2枚ある手札。構成する7枚全てさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・喰付 | 7貫 | 「短一」と「喰付」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

| 十一・喰付 | 7貫 | 「短一・喰付」の短札が10点札に変わった手役。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・喰付 | 8貫 | 手札7枚全てがカス札で、「喰付」になっている手役。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・喰付 | 8貫 | 「十一・喰付」の10点札が20点札に変わった手役。20点札が「喰付」に含まれていれば7枚全てさらし、含まれていなければ他の6枚をさらす。 |

「手四」との重複が5種類

| 赤・手四 | 9貫 | 「赤」と「手四」の重複。柳札を化札として使う。「赤」を構成する短札2枚以外の5枚をさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・手四 | 9貫 | 「短一」と「手四」の重複。柳札を化札として使う。「短一」を構成する短札以外をさらす。 |

| 十一・手四 | 9貫 | 「短一・手四」の短札が10点札に変わった手札。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・手四 | 10貫 | 「十一・手四」の10点札が20点札に変わった手札。桐札の「手四」は7枚、柳札の「手四」は20点札以外の6枚をさらす。 |

| からす・手四 | 10貫 | 柳札の「手四」に、他はカス札だけの手札。構成する7枚全てさらす。 |

「はねけん」との重複が5種類

| 赤・はねけん | 10貫 | 「赤」と「はねけん」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・はねけん | 10貫 | 「短一」と「はねけん」の重複。構成する7枚全てさらす。 |

| 十一・はねけん | 10貫 | 「短一・はねけん」の短札が10点札に変わった手札。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・はねけん | 11貫 | 「十一・はねけん」の10点札が20点に変わった手札。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・はねけん | 11貫 | 「からす」と「はねけん」の重複。この場合「三本」は桐札か柳札のみで作れる。構成する7枚全てさらす。 |

「一二四」との重複が5種類

| 赤・一二四 | 11貫 | 「赤」と「一二四」の重複。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

|---|---|---|

| 短一・一二四 | 11貫 | 「短一」と「一二四」の重複。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

| 十一・一二四 | 11貫 | 「短一・一二四」の短札が10点札に変わった手札。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・一二四 | 12貫 | 「十一・一二四」の10点札が20点札に変わった手札。桐札4枚、または柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・一二四 | 12貫 | 「からす」と「一二四」がある手札。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

「四三」との重複が4種類

| 短一・四三 | 23貫 | 「短一」と「四三」の重複。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

|---|---|---|

| 十一・四三 | 23貫 | 「十一」と「四三」の重複。柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

| 光一・四三 | 24貫 | 「光一」と「四三」の重複。桐札4枚、または柳札4枚がないと作れない。構成する7枚全てさらす。 |

| からす・四三 | 24貫 | 柳札の「手四」、桐のカス札による「三本」がある手札。構成する7枚全てさらす。 |

特殊な手役のルール

| 飛び込み1貫増し | 「三本」と「立三本」のみ関するルール。最初に手札にあった3枚(三本や立三本を構成した札)が、ゲーム終了時に自分の取り札の中にある場合、他2人から1貫ずつ役代を貰える。 |

|---|---|

| 抜け役1貫増し | 「赤」「短一」「十一」「からす」のみ関するルール。この4つのどれかの手役を持っていて、ゲーム終了時に取り札の合計点数が89点以上の場合、他2人から1貫ずつ役代を貰える。 |

| 化札(ばけふだ) | 「柳」の札4枚は化札として使えます。化札として使えるというのは、①本来の点数札②カス札(4枚とも)としても使えるという意味です。ただし、一度に①②両方として二重に使う事はできません。 |

基本の出来役5、特殊な出来役3、特殊な出来役のルール

基本の出来役5

| 赤短 | 7貫 | 松、梅、桜の短札を揃えた役。 |

|---|---|---|

| 青短 | 7貫 | 牡丹、菊、紅葉の短札を揃えた役。 |

| 七短 | 10貫 | 柳以外の短札を7枚揃えた役。 |

| 四光 | 10貫 | 「柳に小野道風」以外の20点札4枚揃えた役。 |

| 五光 | 12貫 | 20点札5枚を揃えた役。 |

特殊な出来役のルール

| 総八(そうはち) | 10貫 | 取り札の合計点数が、全プレイヤー3人とも88点の時を「総八」と言います。「総八」になった時は親が胴二とビキから10貫ずつ貰う事ができます。 |

|---|---|---|

| 二八(にはち) | 10貫 | 取り札の合計点数から88点を引いて尚、80点以上(80を含めそれより上)のプラスになる事を「二八」と言います。「二八」のプレイヤーは他2人から10貫ずつ貰えます。さらに、80点以上のプラス1点につき1貫ずつ増えていきます。 |

| 素十六(すじろく) | 12貫 | カス札を16枚揃えた役。柳札はカス札として扱います。カス札が17枚以上ある場合、16枚から1枚増えるごとに2貫ずつ増えていきます。 |

コメント